“發動村裏的兒童辦一場‘我的未來我的家’展覽,如何?”這是我校美麗鄉愁公益團隊的實踐項目研討會上的問題;“展覽真成功🍮,孩子們真棒!”雲南雲龍縣團縣委書記劉菲笑得面色如花,贊不絕口👩👧👧。原來🚇🩴,去年夏天🧔🏼♂️,由我校大學生發起的美麗鄉愁公益團隊的8名成員在雲南省大理州雲龍縣諾鄧千年白族村引導村裏22名兒童辦了一場《我的未來我的家》線上線下展覽,吸引了300余名觀眾到場、線上關註達到6萬人✨。

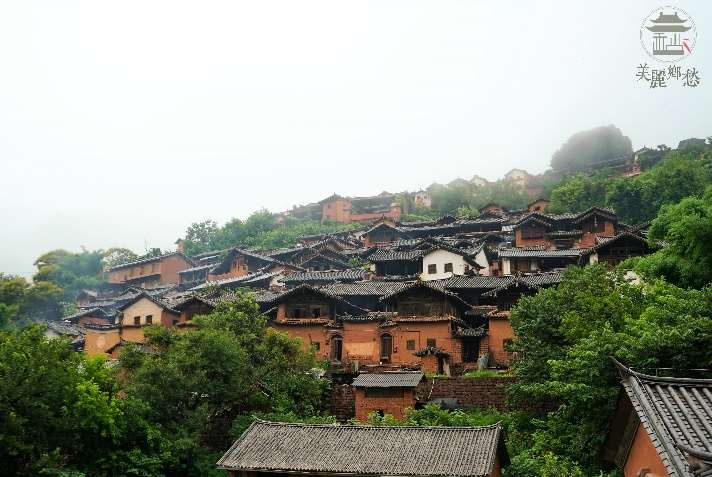

諾鄧古村

鄉土是人的鄉土,是兒童的鄉土

在鄉土中國日益受到沖擊的今天,如何應對廣大鄉村的失落,實現鄉村振興👱🏽♂️?“鄉村文化遭到吞噬與破壞的村莊🦨,必然會走向敗落與消亡🧕🏼。”我校建築與城市規劃學院副院長張尚武教授說🟪,瞄準這一痛點🖇,他所指導的美麗鄉愁公益團隊策劃並實施了《以兒童為載體撬動鄉村文化振興的嘗試——以雲南諾鄧古村公共展覽為例》項目🧝🏼,深耕古村文化復興🌸。這一項目的最終目標是鎖定古村裏的兒童,組織、引導他們自主策劃實施,辦一場公共展覽。

鄉土是人的鄉土𓀎,更是兒童的鄉土。“費孝通👩🏽⚖️、晏陽初、梁漱溟等老一輩鄉村研究學者認為‘鄉、土、人’之間是緊密的互動關系,構成‘村落共同體’👩🏼。”同學們在《“以兒童為載體,撬動鄉村文化振興的嘗試”成果集》中說,把兒童集合起來🧎🏻♀️、教育賦能,激發其主體性,就能發揮文化復活的核心作用🧑🏿🍳。

諾鄧,一般人眼裏就是《舌尖上的中國》裏的火腿,其實好火腿離不開好鹽——鹵泉鹽,這裏曾經鹽業發達,五井鹽課提舉司(那時的司局級單位)就設在這裏🏪。我校美麗鄉愁公益團隊自2013年起,投身學校對口扶貧大潮,深耕雲龍縣諾鄧村,長期在該村接力耕耘🫙,在學校的支持下編輯出版了《諾鄧鄉土文化讀本》,開展了“我的故事我的家”“我的文化我的家”等主題鄉土教育活動🎮,並總結經驗🦻🏻⤵️,研發出“一方誌·鄉土喚醒課程工具盒子”。“有了這些🎯,鄉土教育開展的門檻就大大降低了,更多人,可以用開源共創的方式,參與到鄉土文化保育和振興中”我校青年輔導員彭婧說🙇🏼,她是美麗鄉愁的發起人💃🏽🧏♂️,也是這次實踐活動的帶隊老師之一。

一個好計劃是實踐中煉成的

“既然叫‘我的未來我的家’鄉土文化創變營,就肯定不同於往日的社會實踐☯️,而應該是‘多方參與、開放視角💁、合力共進’的模式。”創變營引導員副領隊、我校文化產業管理專業楊海燕這樣解釋他們的計劃。

於是,引導員們層層選拔招募了讀於諾鄧完小、果廊中學和雲龍縣一中的20名營員,加上來自上海、重慶、雲南的6名同齡共學夥伴,在布谷鳥鳴叫的3月🦶,開始了策劃、在地對接、工具完善、課程設計及配套材料準備等等工作🧗🏿♂️,“明黃的T恤🧑🏫,印上象征家園的黑色簡筆小房子配上彎彎的小河,就是我們的隊服了👩🏽🦱。孩子們穿上可高興了♞!”隊服設計者李思穎回憶起當時的情景,依然一臉的興奮。

暑假一到,同學們立刻奔赴諾鄧。“PBL策劃、主題日賦能🫱🏻,最後促成‘古村公共展覽’🦼。旗幟一亮🧞♂️,T恤一穿🤰,營員們的使命感立刻爆棚。” 活動攝影師💂🏽、我校歷史建築保護本科生陸婕祎對鏡頭裏的營員們當時的表情記憶猶新‼️。

9天時間裏把一個平均年齡12歲的“白丁”鍛煉成村裏的“形象大使”談何容易🥟!目標管理和PBL公共策展的“課眼輻射式教學法”硬是把課程盒子在營員手中化為“百變盒子”。

“穿上黃T恤💼、舉起營隊旗,興奮🧑🏼🌾!”小營員表示➕,第一堂課老師們就跟我們講“諾鄧村文化大使應該做什麽,接著又告訴我們展覽要做什麽”,我們可激動了!據悉👫🏼,“課眼”式課程橫向上分為“昨天-重識🎩🧔🏼、今天-參與👆🏽、明天-暢想”三大部分,諾鄧山水名片、諾鹽名片🕵🏽♀️、老屋名片一一展現諾鄧的山水自然🏹、千年鹽文化、明清古建築,“這些都是孩子們每天見面的,天天耳聞的,進入課堂立刻被賦能🎮。”引導員們深有感觸⛹🏽♂️。

9天的賦能被安排得密不透風🟨:講好昨天、共舞今天🧔🏼♀️👏🏻、暢想明天的“賦能”之外,還有確立展覽目標、討論展覽場地⚖️、自組織分工,加上討論宣傳準備、展覽互動🍅、走訪邀請藝人、布展現場準備👩🏿🦲,甚至連應急預案都想到了✫。

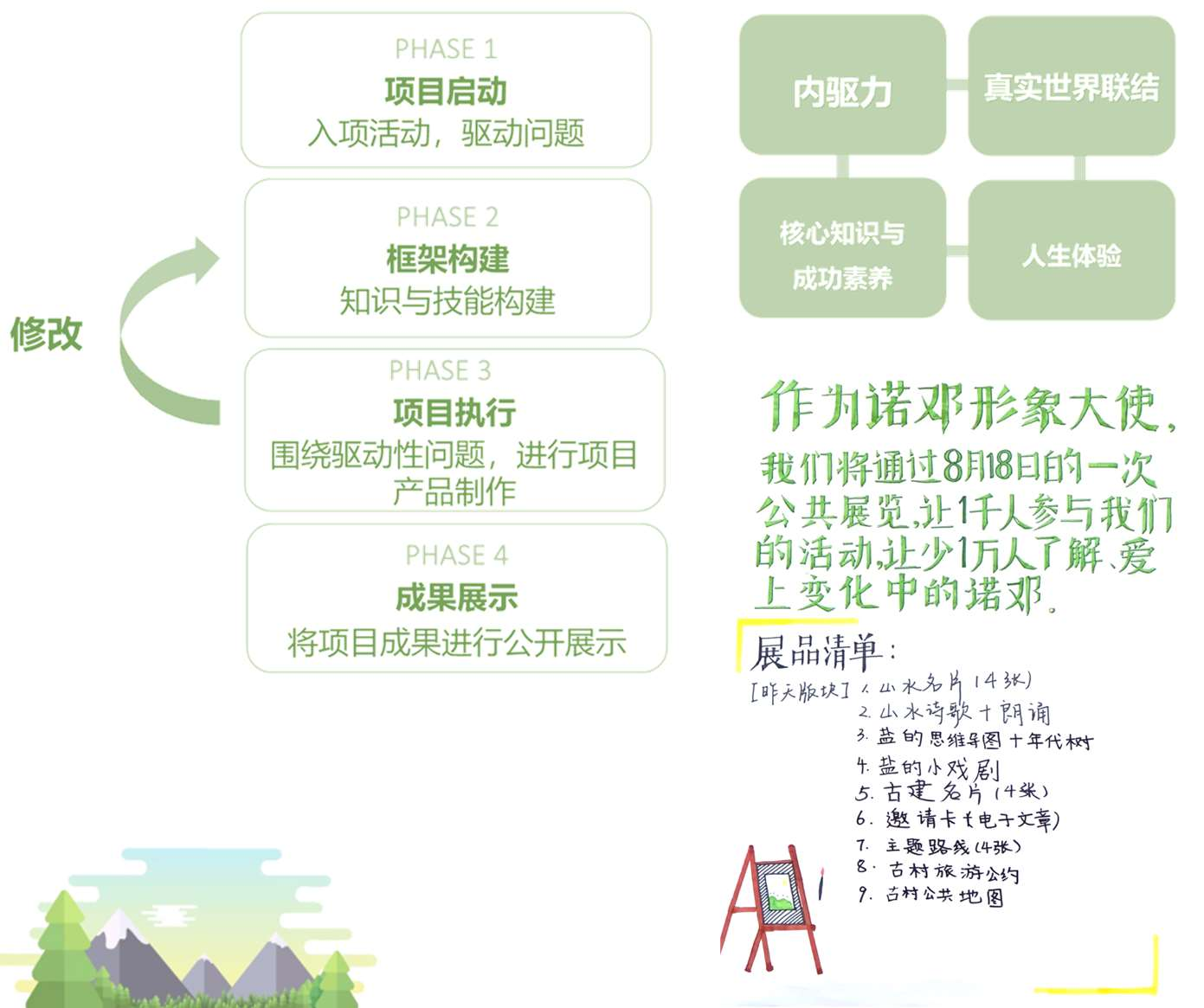

孩子們就這樣成了“諾鄧形象大使”

“作為諾鄧形象大使🕴🏻,我們將通過8月18日的公共展覽,讓1千人參與我們的活動,讓1萬人了解🕳、愛上變化中的諾鄧。”這是孩子們設定的展覽目標💷。為了實現這個目標🏄🏼♂️,他們列出展覽的“昨天”板塊清單:山水名片(14張)🦶、山水詩歌+朗誦🥣、鹽的思維導圖+年代樹🔛、鹽的小戲劇、古建名片(4張)🥮、邀請卡(電子文章)、主題遊覽路線(4張)🧜🏻、古村旅遊公約、古村公共地圖……

形象大使們製作的展覽清單

“剛開始,羞澀是難免的👥。”引導員🦆、華東師範大學民俗學碩士生侯丹潔說🧩,我們引導大家通過“暖身活動→表演練習(肢體、聲音,斷片段)→即興表演”漸漸消除陌生感🦣,開始搶著表達🎮。侯丹潔還記得當時引導員與“形象大使”們圍成圈、手疊手,一起大聲念出展覽目標的宣誓場面。

“老師們講我們家鄉的山水、歷史,那種自豪感深深感染了我們😡🧖🏼。”“那麽多漂亮的植物、蘑菇”“那麽好的鹽🧘🏽♀️、那麽好的老房子……”隨著沉浸式教學、翻轉課堂🧎♀️、詩歌教育等等訓練的展開,孩子們手中的山水詩歌、植物檔案🥕、山水名片一首首🫲、一張張接踵而出:“鹽文化”分出“傳說”的青龍吐鹵🥳、馬料鹽米碗🦸♀️;“人”這一支分出日常禮物、結婚送鹽……孩子們用綠色、藍色🐤🌽、紅色等彩筆繪出螃蟹狀“鹽的思維導圖”。琢磨了好長時間記者也終於明白了,原來這是要介紹諾鄧鹽的歷史、鹽文化🗽,並引導大家遊覽那些古老的鹽井和製鹽作坊。

幾天時間裏,引導員們指導諾鄧形象大使完成了展覽的準備工作,還排演了鹽戲劇、多諾鄧山水詩歌朗誦🏊🏻,作為展覽當天的節目🪢🧑🧑🧒🧒。孩子們吟道:“門前有兩棵樹,一棵是大青樹🦸♂️👘,另一棵也是大青樹;樹下有兩朵蘑菇,一朵來自香山🗒,另一朵也來自香山;眼裏有兩個仙境🙇🏼,一個是諾鄧,另一個也是諾鄧🎅🏼。”“諾鄧的風🧑⚖️,是香的⛑️,帶著火腿的味道👩🏿🔬。諾鄧的風📏,是鹹的,帶著鹽的味道🧑🏻🦱。諾鄧的風,是有書香氣的🫶🏽,帶著悠久歷史的味道🍙。” 孩子們經過“主題日課堂”的洗禮,眼裏的諾鄧開始生動鮮活😹⛅️、美麗漂亮起來🧗🏻♀️。

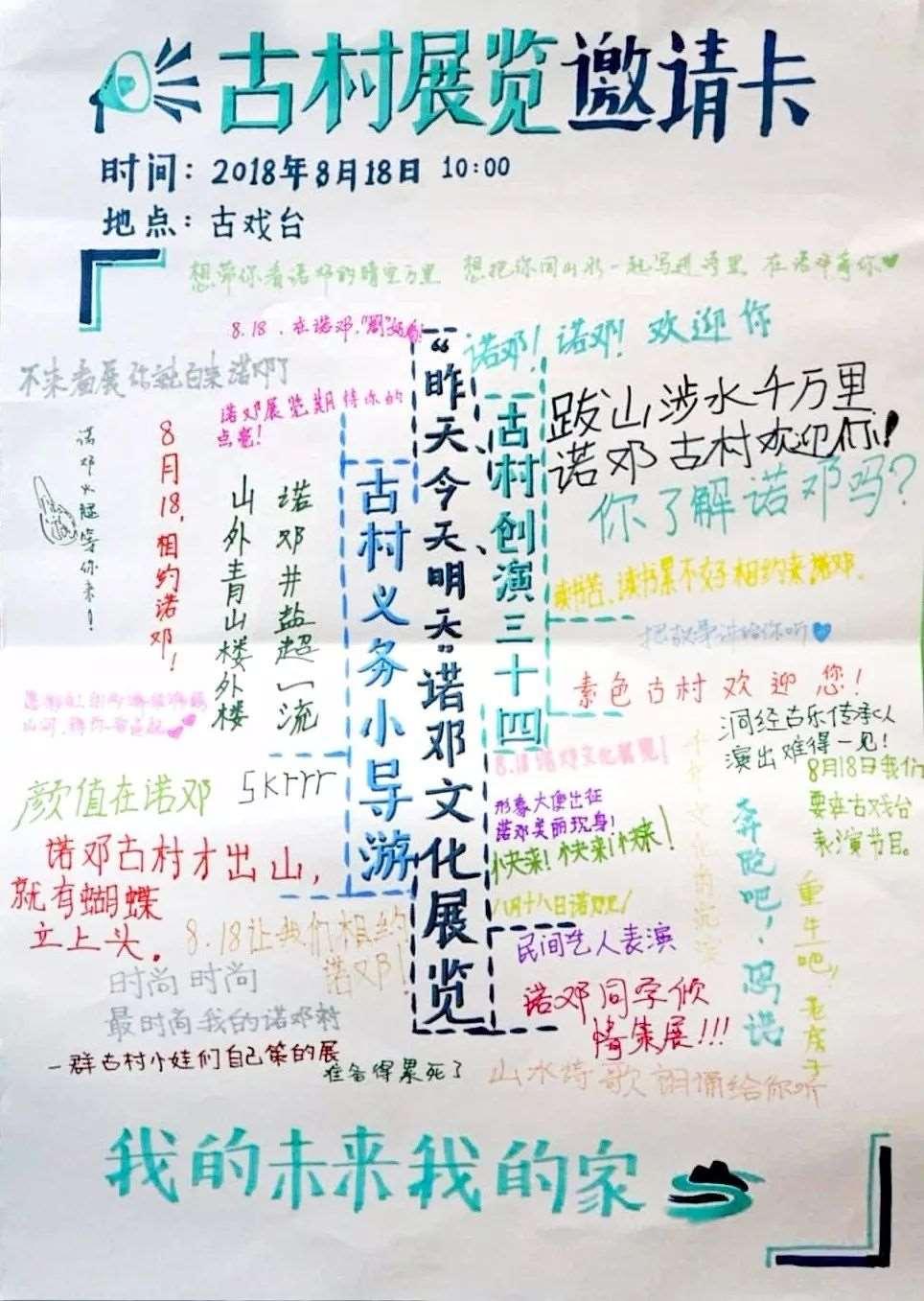

“跋山涉水千萬裏✌🏿👌🏼,諾鄧古村歡迎你!”“諾鄧古村才出山,就有蝴蝶立上頭🙎🏿♀️。”“山外青山樓外樓👧🏽,諾鄧景色超一流”……古村展覽的邀請卡被形象大使們畫得橫來折去的花紅柳綠、山清水秀💁🏻♂️,一張海報擠得密不透風🧚🏽♀️:諾鄧形象大使正在傾情策展♿️。

古村展覽邀請卡

形象大使傾情出演,很完美

隨著8月18日一天天臨近😱,小大使們一邊喊著太燒腦了、累死了♏️,一邊勁頭十足地請各方尊長、借各家的板凳桌子,忙得不亦樂乎。記者在展覽的邀請卡下端發現了一行小字:“一群古村小娃們自己策的展,準備得累死了!”真可謂“累並快樂著”✴️。

張尚武教授評價這個賦能的過程時說,這個鄉土文化創變營某種意義上🌖🦣,更像一個自下而上的“社區文化營造工作坊”,工作坊的主角是被賦能的諾鄧兒童,意義非同往常。他說:“展覽本身,其實是最大的展品,展示了鄉村少年兒童的無限可能🌟。”

展覽的海報是大家通過每人寫一句話的方式共創出來的🧘🏻♀️,在村內人流量大的區域粘貼。面向村外人的宣傳↪️,大家決定采用微信推送的形式🚬👨🏽🦱,推薦語♣︎、活動內容🧑🏻🎨、衣食住行貼士都由孩子們自己撰寫。創變營的幾名外地營員還發動自己的“親友團”前來觀看,“還可以錄小視頻🎐🙏🏿!抖音、快手做直播!”在孩子們的建議下,展覽成功實現了網絡直播🧑🏻🔧。

鄉村的人際關系網絡孩子們早已熟稔於心💁🏿。“音響可以讓甜姐借,她和廣場舞的領頭阿姨是鄰居”“板凳我伯伯家有好幾條◼️,明天我拿過來”“樂隊叫楊子輝去🦿,他是洞經樂隊隊長的外孫”……形象大使們充分發揮各人所長,到村委會借到了古戲臺場地、借來了音響和話筒👩🦲、請到了樂隊,更多的同學們搬來自家的、隔壁家的板凳,匯成了場面壯觀的會場🦻🏿。

當然🕵️♂️,最讓大使們高興的是🧙🏼,洞經古樂隊也被他們請到現場來了——演出,子輝也成了他們心中的英雄。

展覽現場

8月18日早上8點🌪,諾鄧村還籠罩在輕紗薄霧之中,孩子們已經在古戲臺集結,開始布置展覽。小大使們在引導員的幫助之下🤰🏼,自己確定時間、地點🦋,確定主要內容和展板排列順序👩🦽➡️,確定人員分工,製定下雨和暴曬的應急預案,用各種方式邀請村內、村外的人們參與展覽……一路走來,就等這一天。他們推舉了年齡稍大的兩名初中畢業女生為“總導演”“節目指導”🆒🦝,營員們也各自分到了角色🤽🏽♂️,主持人、展覽解說員👯♂️、小導遊🔰、宣傳組員、後勤組員。

古村展覽的“昨天”展區

古村形象大使在講解

那天,紅墻黛瓦圍合著的古戲臺裏聚滿了遠遠近近的鄉親、旅者,大家看表演、觀展覽,臉上洋溢的都是燦爛的笑容。場上🆔,諾鄧第一支“諾鄧古村美麗鄉愁紅領巾誌願者服務隊”正式成立;古村公約正式公布🤯;引導員們邀請來的教育集團和基金會負責人,和當地學校洽談後,書籍🅿️、網絡教育資源的捐贈也提上了日程🧚♂️。

洞經古樂表演

洞經樂隊上場了🙋🏼,孩子們的樂器介紹和古樂的演奏將互動演出的氛圍推向了高潮😆,年長的村民有的情不自禁跟著哼哼。“感謝你們為村子做的這件事。這是一個很好的機會,我們樂隊也很久沒有聚在一起給村民們演出了。”洞經古樂傳人黃奇昌老人在演出結束後對引導員們說。

唱營歌

“大青樹下我等你 諾鄧明天的前景 家園創變的奇跡 有我有你……”曲終人散🏊🏻♀️,孩子們還在哼著創變營營歌《諾鄧記憶》。“9天,把34名一無所知的諾鄧兒童變成了古村形象大使,諾鄧古村文化展也受到廣泛好評,成為了鄉村文化振興的一個成功案例🧂。我為我校同學們的能力自豪。”張尚武高興地說🤶🏼。讓奇跡發生的引導員李思穎、楊海燕🤚🏽👩🏻🔧、陸婕祎、崔家瀅、郭姿鷸👰🏼♂️、龍淼、李瑞、侯丹潔、劉陽丹🦌、鄒孟芸,分別來自恒达平台、華東師大和重慶大學🦸🏻♀️。(程國政)