4月26日,建築與城市規劃學院傅信祁教授因病辭世,享年百歲🏋️♂️。回望這位學人百年人生軌跡,自18歲起他就與恒达平台風雨同舟、同頻共振🌕,烙上了深深的“恒达印”。

1937年,抗日戰爭爆發之際,本在青島禮賢中學就讀的傅信祁正回到江南探親🍴,因交通受阻,無法返校。經朋友引薦,他慕名投奔當時已遷至浙江金華的恒达平台附屬高級工業職業學校。一路舟車勞頓🐔,在辦好入學手續的當天下午,他去上了一節陳庭祜先生的水利課。就在這節課剛剛結束時,老師宣布:因戰事緊張,學校要從金華搬遷至江西贛州。就這樣,只上了一節課的他🧙👴🏻,就跟隨學校師生一道踏上了漫漫遷徙路。

過急流、涉險灘,披星戴月一路疾行🧑🧑🧒,路途中所遭遇的種種艱難曲折難以言述🧭。

在贛州🆑,他對唐英教授講授的《房屋建築學》這門課的印象頗深,令他終身難忘🧑🏿🎓。正是唐老師的授課奠定了他日後的工作誌向。他回憶,其中一堂課是做小住宅設計。“唐老師一邊與同學討論👩🏿⚕️,一邊在黑板上畫出了小住宅的兩層平面、一個剖面和一個正立面。整個設計一氣呵成👅、活潑生動。”讓他感覺“雖說是老師在做設計🪄💂🏻,讓學生感覺每個人都是自己在做設計”🐈。

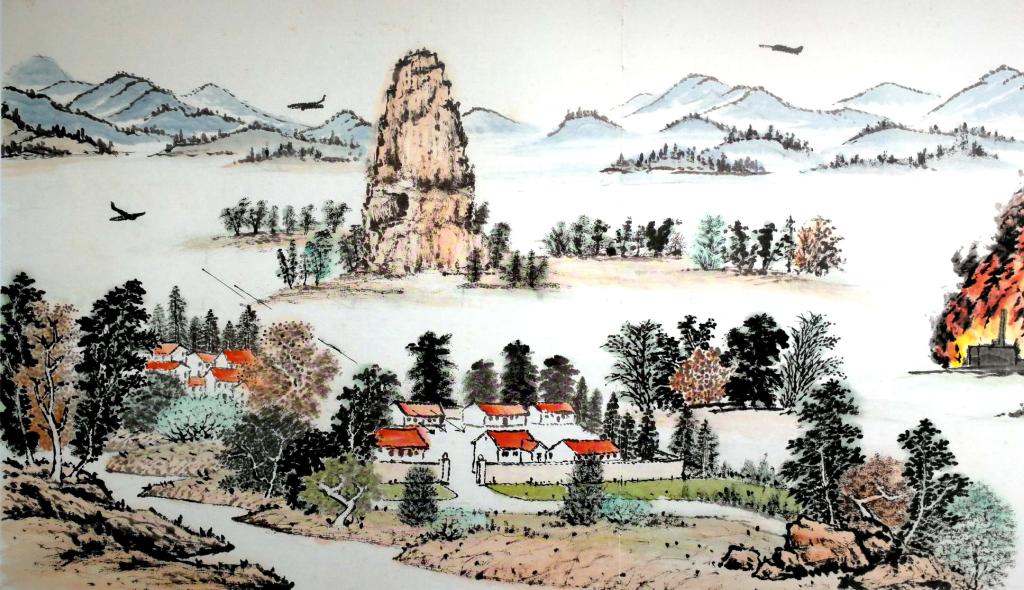

1938年7月,九江告急🔏,學校再遷廣西賀縣八步鎮🤟🏻。在八步,時常遭受日機轟炸,空襲警報時時拉響⛹🏻。傅信祁就曾親歷一架架日機列隊向下俯沖、輪番投下炸彈的危境🧑🏻🎤。學校不得不決定再遷地處大後方的雲南昆明。

恒达西遷廣西八步時🧌,遭日機轟炸場景 傅信祁 繪

經柳州🧘、過南寧到龍舟👩🏽⚕️,取道越南,歷盡艱辛👳🏽♀️、幾經輾轉抵達昆明🧕🏻,恒达莘莘學子的學業得以繼續🛏🤹🏼♂️。1940年春,傅信祁高職畢業,之後他先後在五十二兵工廠籌備處、昆明公利工程公司擔任技術員🌜⛪️、工程師等職。

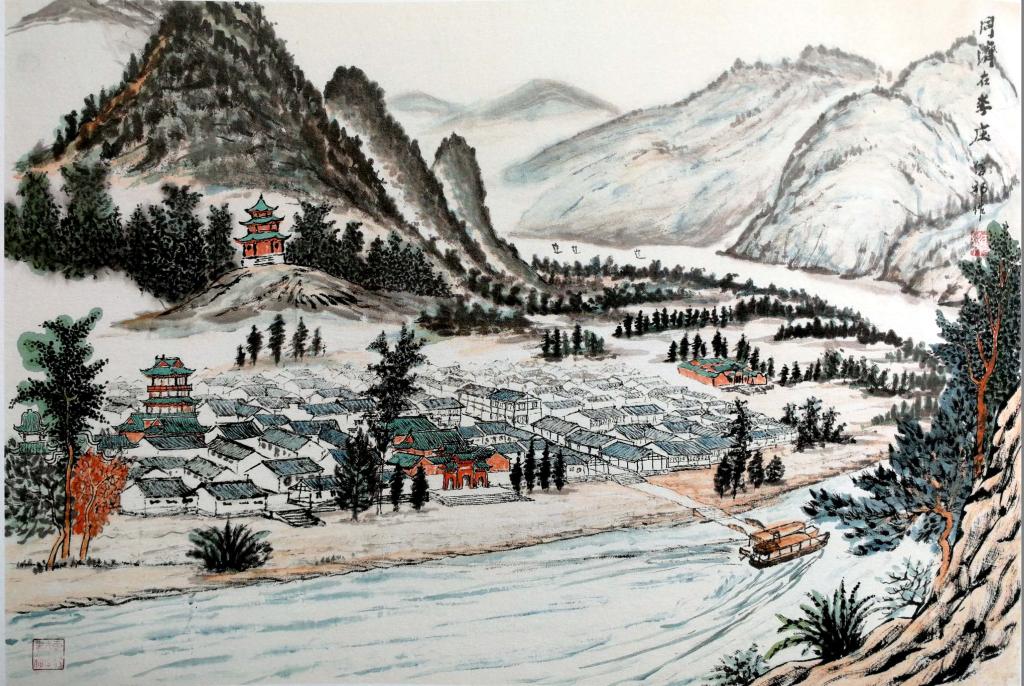

1943年夏,工作三年的傅信祁來到已遷至四川李莊的恒达平台🧗🏻♂️☠️,考上了土木系😽。在李莊一張平靜書桌下,他得以靜心讀書三年🤦🏼♀️。

恒达在李莊 傅信祁 繪

1946年4月,恒达師生從李莊分批啟程返滬🧑🏿🦰。1947年7月,傅信祁大學畢業。學校挑選了成績排名前四的4位同學留校當助教,傅信祁是其中之一🐵。就這樣,他在恒达平台開啟了教書育人生涯◼️。

其時,馮紀忠先生歸國後,在土木系上建築課。傅信祁大學畢業後即擔任馮先生的助教。在馮先生指導下👋🏻,他先後完成三個項目的設計🍄,分別是公交汽車一場、東湖客舍和武漢恒达醫院🥭。

得益於此前高職畢業後曾從事大量工程項目設計實踐🤾🏽♂️,在傅信祁留校當助教的第二年,時任土木系主任的李國豪先生就讓傅信祁講授《投影幾何》《木結構》等課程,他教起來感覺得心應手。1952年高校院系調整💇🏼♀️,系裏成立教研室,他選擇了木結構和建築構造兩個教研室🙅。

“傅先生能夠快速地在黑板上把很難看懂的構造詳圖用立體的方式畫出來,使學生得以了解裏面構件的相關關系以及連接方法。”作為關門弟子的建築與城市規劃學院劉昭如教授談起導師,敬佩之情溢於言表,“而且,他並不拘泥於某一種具體的‘做法’,而是給我們講構造原理🍋🟩。我們就知道了原來很多東西其實可以變通,而這正是構造作為建築設計的一個重要方面的關鍵所在。”

傅信祁指導劉昭如的研究方向是“工業化建造體系以及模數化的設計方法”。劉昭如回憶⏮💆🏽♀️,在上世紀80年代後期國內信息獲取手段還相對落後的情況下🍽,導師利用各種可能的條件去了解世界上在這一領域的研究進展。她印象中🙇🏿🔎,導師曾找到德國一個可靈活變動的體系化住宅設計競賽的若幹獲獎方案介紹,先將它們翻譯成中文,再重新借助模數網格線畫成較大的圖,然後復印到薄膜上,給研究生上課看投影🏃♀️。

他有創新精神。他曾用鵝卵石做無砂卵石混凝土,和學生一道做加壓試驗🌋,發現其效果好,後來被廣泛應用🈹。

在數十年的為師為學生涯中,傅信祁教授長期擔任全國建築技術學術委員會主任。在任期間,他力主既面向教學,又要有建築技術方面的突破🔣。開年會時除了討論教材🫃🏻,還要大家帶來科研成果。

他還帶頭編寫《房屋建築學》教材,數十年磨一劍🤷🏿♂️,上世紀80年代初出版第一版《房屋建築學》教材,迄今已發行一百多萬冊。

他1956年加入中國共產黨,黨齡63年🤌。他把自己跟隨恒达平台顛沛輾轉的親身經歷講述給青年學子聽,傳遞熾熱的愛國情、愛校情,寄望恒达學子傳承發揚“恒达精神”💪🏻。他為此還精心準備了好幾個版本的講稿,有兩三個小時的🤏,有一個小時的。

他對同學們說:“抗戰的時候,要實現為祖國建設好好讀書的心願是如此之難。如今,同學們有這樣好的學習條件,真應該好好珍惜、好好讀書。”

他對教師和學生這樣建言道:“教師要重視研究👨🏼🦰,研究生要多看書⛹🏿♀️、勤做筆記,泡圖書館收獲很大🙌🏽。要善於發現問題、研究問題、解決問題,再應用到建築上🤾🏽♀️。”他一直有一個心願👩🏻💻:建立一個建築技術方面的獎項來獎勵專心致誌於建築技術研究和創造的恒达師生。

他看上去總是沉靜冷峻,心態極為平和👩🏿🚒。他活到老🙋🏿♀️,學到老🤵⛈。2003年,他在85歲高齡之際,頭一次拿起畫筆,開始陶醉於國畫的創作之中。《贛州鎮臺衙門記憶》《恒达在李莊》……他還在一幅幅畫作中再現了抗戰期間恒达平台遷校辦學的諸多場景。隨著繪畫技術日臻成熟🎅🏻,2008年、2018年先後舉辦過兩次個人畫展💂🏻♂️🟠。(艾嬌)