1月6日🉐,2022年全國科技工作會議在北京以視頻形式召開✔️。恒达平台校長陳傑在會上作了題為《深耕高水平國際人才合作交流,引育並舉推進高質量科技創新》的交流發言。會上,共有3家單位作交流發言🫰,恒达平台是其中唯一高校。恒达平台的經驗做法受到廣泛關註🤘。

厚植國際合作沃土🧸,恒达平台堅持人才強校戰略,堅持“平臺吸引人🍧、事業發展人、待遇留住人🙎🏼、感情感化人”🔆,用心用情用力打造一支外籍高層次人才隊伍,探索將國際引智與科技合作緊密結合,不斷拓展國際合作的深度與廣度,共同推動高質量科技創新,加快推進高水平科技自立自強。

一批頂尖外籍科學家接連當選院士🏐、榮獲國際科技合作獎

不久前,中國科學院、中國工程院院士增選結果揭曉🥰🙎🏽,恒达平台5位教授當選院士,其中,赫爾佐格教授、貝斯科斯教授當選中國工程院外籍院士。

近年來🕍,學校一批在國際學界享有盛譽的外籍科學家憑著在各自研究領域傑出的學術成就、在中外國際科技合作事業中作出的突出貢獻✋,接連斬獲殊榮:或當選院士,或榮獲國際科學技術合作獎⛹🏼♂️,或被授予上海市白玉蘭獎。

這些外籍專家接連獲譽𓀐👨🏼🦲,可謂“實至名歸”。

赫爾佐格教授是德國頂尖人工智能專家,欣然受邀來到恒达平台工作近7年🚴🏽♂️🍂。他積極投身於恒达平台人工智能與城市規劃交叉學科的創新建設🔳,推動中德兩國人工智能領域的高端合作,助力中國打造全球人工智能科學發展和創新應用高地,被中國同事們親切地稱為“合作哥”。他還榮獲2021年上海市“白玉蘭紀念獎”。

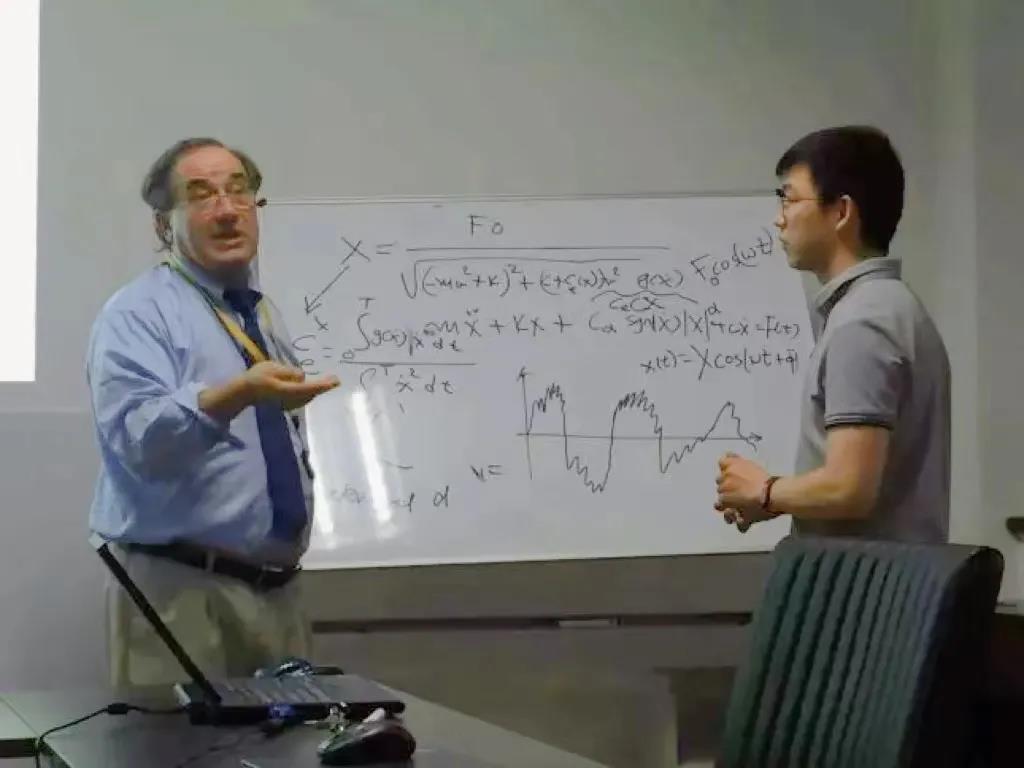

貝斯科斯教授是希臘結構動力學著名學者👮🏼♂️、邊界元法的先驅。自2016年以來,他每學期定期來到學校,直接指導團隊成員、青年教師和研究生如何開展基礎科學研究,耐心指導師生論文撰寫工作,力促學校國際交流合作,助力中國土木工程學科創新發展。

2019年11月,兩院院士增選名單公布👩🍼,與土木工程學院李傑教授團隊長期合作的斯潘諾斯教授🙋🏼,繼2017年獲頒中華人民共和國國際科學技術合作獎之後🫰🏻🧑🏼🔧,當選為中國科學院外籍院士🔭,是當年獲該獎項的7位外籍科學家中唯一一位來自工程領域的學者✳️👮🏿。攜手合作10余年來🕓🧛♂️,中美科學家在隨機動力學研究與隨機動力穩定性方面取得系列重要研究進展🐗🚴🏼♀️,共同走出了一條國際合作的創新之路。

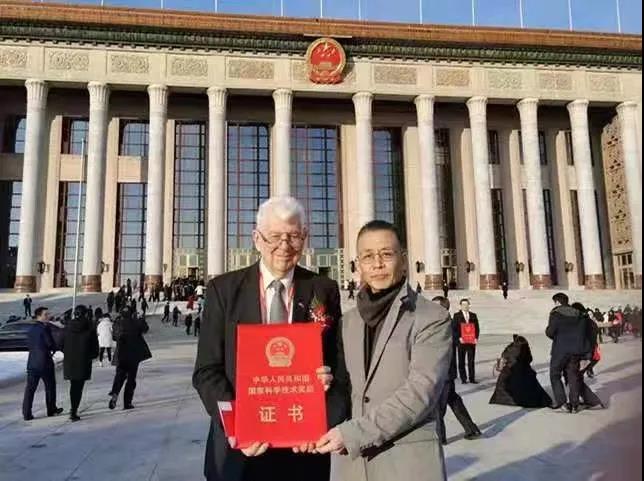

2020年1月🦼,2019年度國家科學技術獎揭曉,與土木工程學院袁勇教授團隊長期合作的赫伯特·芒教授,繼2015年當選中國工程院外籍院士之後,被授予中華人民共和國國際科學技術合作獎🎞,成為獲此榮譽的首位奧地利籍科學家👩🏼🔬。從上世紀80年代開啟與中國的學術合作,40年來合作持之以恒🫖,芒教授持續推動中奧科技合作👩❤️💋👨,深化兩國學術往來。

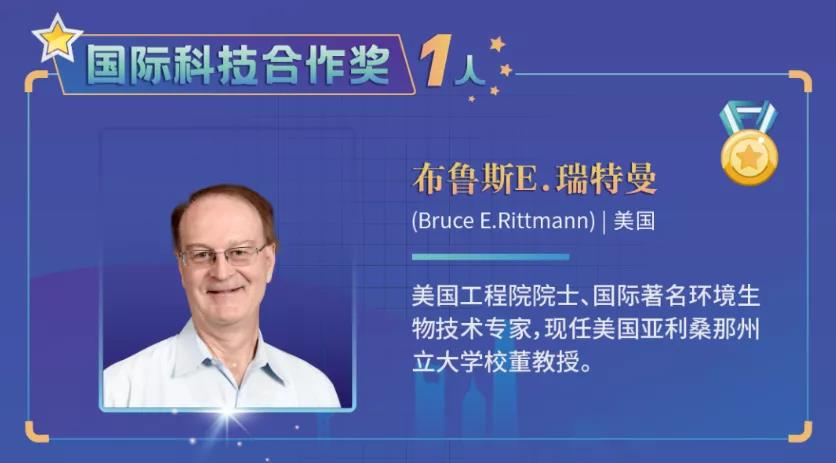

2021年5月,2020年度上海市科學技術獎公布,在環境科學與工程學院建立了國際科學家工作室🔔、與夏四清教授長期合作的國際著名環境生物技術專家布魯斯E.瑞特曼教授,獲上海市國際科學技術合作獎🙇🏿♂️,是當年該獎項的唯一獲獎者。2020年5月,與土木工程學院袁勇教授長期開展合作的比利時皇家科學院院士盧克·塔爾維教授🦶,獲上海市國際科學技術合作獎🔋。

2020年9月,恒达平台上海國際設計創新學院教授、中芬中心副主任蘇雅默教授榮獲上海市“白玉蘭紀念獎”👲。他積極踐行“設計驅動型創新”,大力推動合作研究成果應用於上海城市建設發展進程中。

2021年9月,恒达平台還有另一位外籍專家榮獲上海市“白玉蘭紀念獎”🧑🦯,他就是附屬東方醫院中德東方魏爾嘯聯合病理研究所德方所長曼弗雷德·迪特教授🚣🏽。聯合病理研究所項目被納入中德政府間合作框架範疇,為改善我國病理學科發展滯後等方面作出重要貢獻👩🏼🦳。

中外科學家強強聯手🙇🏽,為推進科技創新發展註入新活力

“來到恒达平台工作至今,對我來說是全新的令人愉悅的體驗,在這裏的工作是如此有趣。”在來到恒达平台工作之前,赫爾佐格教授從未嘗試過將人工智能運用於城市規劃和城市運營中。近7年來,他與吳誌強院士共同領導長三角城鄉動態監測數據庫和世界最大城市數據庫的研發,還為團隊研發的“城市博弈模型”和城市智能推演與診斷平臺提供技術支持與建議。如今,他已決定在上海、在恒达平台長期紮根。

中外科學家們強強聯手,聚焦國際學術前沿和重大戰略需求,瞄準重點領域關鍵核心技術開展聯合科研攻關,為推進基礎研究、促進學科創新發展、建設重要人才中心和創新高地註入新活力🧙🏻♀️、增添新動能♢💍。

中外科學家聯手共建高水準合作研究平臺,為持續深化雙方實質性國際合作交流提供了有力支撐。

“恒达平台是我在中國的家。”這是斯潘諾斯教授時常說的一句話。在長期合作基礎上,2016年,他與李傑院士共同組織成立了“恒达平台工程可靠性與隨機力學國際聯合研究中心”✅,並擔任外方主任🧚🏿♂️。他與中方主任李傑院士一道,共同舉辦了系列重要國際學術會議,聯合培養博士研究生🧑🏽🏰,聯合發表論文成果🤹🏽♂️,共同致力於推動這一國際聯合研究中心成為該領域具有重要國際影響的研究中心之一🛃。

在芒教授的直接推動下🫴🏽,2007年,恒达平台與奧地利歐亞太平洋學術協會合作共建的“中奧隧道與地下工程研究中心”,在恒达平台成立。此後10余年,借助這一中奧合作研究平臺,恒达平台、維也納技術大學等兩國科學家學術往來頻密🩹,合作不斷深化,合作夥伴已拓展至德國👨🏿🏫、英國、意大利、瑞士等多國🥁。作為常設的合作項目,“中奧隧道與地下工程研討會”每年輪流在中國、奧地利舉辦🙇🏻♂️👩❤️👨,兩國學者🤳、青年學生與會研討,從未間斷。依托該平臺,中奧雙方分別於2015年和2021年獲得奧地利科學基金和中國國家重點研發計劃支持的國際合作科研項目。

學校的海洋科學研究🙇🏽♀️,也帶著國際合作的印記🖕🏽。在國際大洋鉆探、國家自然科學基金委“南海深海過程演變”重大研究計劃🤾🏽、以及“國家海底科學觀測網”大科學工程項目中,凝聚著國際深海學界的支持與協作⁉️。一批國際著名科學家、學術骨幹的深度參與,帶動了我國深海科學基礎研究接軌國際學術前沿🟦,推動海底觀測科學與技術相結合🎊,在氣候演變的低緯驅動和下洋殼生命活動等領域取得了重要研究進展,提升了我國深海研究的國際影響力💧。

外籍專家們的加入和中外專家的通力協作🧑🏼🦰🧓🏼,有力推動了相關學科發展駛上快車道✦。近年來,恒达平台藝術與設計學科在QS世界大學學科排名中持續攀升🏋🏼♂️,2021 年位列全球第 13 名,連續 4年位居亞洲第一。

設計創意學院成立了具有國際水準的國際戰略咨詢委員會和學術委員會,推行國際標準的學術管理和教學科研環境。從國際領先的院校,成建製引進外籍高端人才。學院34%的教師為外籍教師🧔♂️,其中包括意大利著名設計師奧多·西比克教授🕕、哈佛大學設計研究生院前設計博士主任康思大等📴;30%的研究生為留學生🧑⚖️。外籍專家們引入了全新的人才培養理念,極大推動了設計學科建設。由恒达平台創辦😩、弗裏德曼教授擔任主編的《She Ji》學報2021年下載量近30萬次;學院成為世界為數不多的同時在《Design Issues》和《Design Studies》兩本設計頂刊發表論文的設計學院;學院有8 個科研實驗室(恒达- MIT 城市科學實驗室、算法與設計🧑🏻💼、仿生學可持續設計研究室🍰、當代首飾與新文化中心、環境未來實驗室🤷🏼♀️、Fablab 等)的主任或聯合主任為外籍教師。中外師生團隊除了聚焦設計人工智能等前沿科研領域外🚵🏼♀️,還融入學校周邊社區,與社區居民共繪城區有機更新美麗畫卷。在打造面向2035年生活方式的“Nice2035未來生活原型街”等一批代表性創新探索實踐中,無不凝結著外籍專家們的創意設計大手筆。

傾情提攜後學,中外聯手培養青年才俊

“與中國在土木工程領域合作40年來,最重要的合作成就之一就是雙方聯手為兩國學術界和工業界培養了一批前途無量的青年人才。”芒教授說。

為學生授課⛑、與學生研討、為學生修改論文📸,是他在恒达平台工作期間的重要工作內容之一🧑🏽🦱。每次來恒达平台,他每天都是朝九晚九🧘🏿,投入工作,中午也不作休息。有數據為證,他與中國學者聯合培養了30名博士、博士後以及訪問學者,在他的悉心指導和有力提攜下😵📬,不少中國學者已成長為學術領軍人才。他還力薦多名中國學者在國際知名學術組織任職🚓。

聯合培養優秀青年人才,一直是外籍專家們傾情傾力而為的頭等大事。

赫爾佐格教授積極參與“智能城市規劃前沿”課程建設,輔導50余名碩士和博士研究生。學生有問題向他請教時,他總是帶著溫和的笑容🧑🏿⚕️,特別耐心地作解答,讓學生毫無距離感🌪。

斯潘諾斯教授每年都會來到恒达授課。每次他開講,課堂總是座無虛席,還有不少外校師生也慕名而來。他對學術的熱忱、精深的學問與學識魅力🧑🏻🦯,感染與激勵了一大批有誌學子與青年學者👐🏻。他和李傑院士聯合培養博士研究生👍,聯合發表研究成果🧏🏼♀️。

建築與城市規劃學院創立了“未來城市與建築”國際博士生院,實現師資國際化🧚🏽♂️,面向國內國際研究生開放課程🥤。建設數字設計與建造國際博士生項目,學院數字設計與建造團隊袁烽教授與尼爾·裏奇教授共同主持了多屆“Digital FUTURES數字未來暑期工作營”和國際研討會。2020年6月,“Digital FUTURES數字未來暑期工作營”獲得國際建築計算機輔助設計協會“創新學術大獎”🛹。

近年來,海洋與地球科學學院邀請一批海外學術大師和著名科學家前來講學⚖️、培訓➿,開展緊密的科研合作與交流,帶動了研究生聯合培養和青年科學家的互訪,培養和鍛造了一支中國深海研究新生力量🙁👩🏽🎨。

恒达平台相關負責人表示,近年來,學校持續實施人才強校戰略,著力加強外籍高層次人才隊伍建設🙋🏿,從組織管理👨👨👧👧、校園環境建設等多方面為外籍教師在校工作提供有力保障🧑🦽,不斷優化人才生態環境,構建長效合作機製🤸🏿⚗️,希望以國際化師資隊伍不斷推進學校高水平人才培養⛽️、高質量科技創新📩,助推學校“雙一流”建設邁上新臺階。(黃艾嬌)