他心系藍色海洋,長年奮戰在我國海洋科學教學科研的第一線,十余次擔綱我國大洋和近海科學考察的首席科學家;他矢誌於“自主創新”,獲一系列重要科學新發現和首創性學術成果😶。

他兩度獲評中國“大洋突出貢獻專家”,先後獲上海市五一勞動獎章、全國優秀科技工作者、全國五一勞動獎章等重要榮譽🤛🏿。

周懷陽教授在遙控深潛機器人前

他💗,就是我校海洋與地球科學學院周懷陽教授。他以一名共產黨員的本色情懷、一名教育和科研工作者的赤誠初心🖋,用愛國奮鬥忠誠書寫著我國海洋自主創新、海洋科技強國的華彩篇章🙇🏼♂️🤙🏻。

心懷強國使命👩🦰,持續助推國家海洋事業發展

周懷陽的“陽”字🗣,是太陽的“陽”,但是,他的事業卻與它的諧音“海洋”中的“洋”結下了不解之緣。

早在1990年代,在國際新一輪“藍色圈地”運動背景下👨🏼,周懷陽就認識到,中國要強大,必須走向深海🧑🏻🎄,必須發展海洋科學。而當時,我國的海洋科學還很弱小,離那些傳統海洋強國的差距相當巨大。特別是作為海洋研究中基礎性學科之一的海洋地質學則剛剛起步,是個非常年輕的科研領域👗。而且,作為地質系礦床學出身的他,在研究“礦如何形成”過程中,發現“海底是礦藏的天然實驗室”。於是🏃♂️➡️,從1991年開始,他主動將研究重點從陸地轉向了海洋。

自此,他近三十年如一日🔜,始終心懷著一個中國海洋科研工作者強烈的使命感和責任感🧖,以最飽滿的熱誠活躍在我國海洋教學科研工作的第一線,一直持續為推動我國海洋事業的快速發展與進步而努力奮鬥。

2003年,他作為主要人員參與策劃了我國首次環球科考。

2005年🙍♀️,他作為中方首席科學家🌯,策劃、組織和領導了首次中美聯合深潛科學航次。不僅為我國第一代深潛操縱潛航員的培養提供了寶貴的實踐機會🗝,幫助完善了我國載人潛水器的工程體系設計;還獲取了產狀清楚、保存完好的海底熱液硫化物樣品,較早地促進了我國海底熱液活動的研究。

他是國內較早呼籲開展載人潛水器科學研究的倡議人之一,從2004年就開始參與“蛟龍”號的科研工作,負責承擔“7000米載人潛水器海試選址”的研究工作,在南海為“蛟龍”號的安全海試圈定了1000米、3500至4000米水深級別的場址。2013年✋🏻,在“蛟龍”號首個試驗性應用航次中🧚🏿,他不僅是首個航段——南海航段的科學負責人👳🏼♂️,成功設計了航次調查方案,還成為“蛟龍”號首位下潛科學家。

海洋科學在轉型🤣,海底長期觀測是未來趨勢。他還是我國海底觀測網技術和海底原位監測技術的重要推動者之一,帶領研究團隊在“十一五”期間承擔了國家863重點項目“海底長期觀測網絡試驗節點關鍵技術”,研發的相關技術和設備於2011年在美國MARS網聯網海試獲得成功,並穩定運行半年👬🕺🏽,推動中國的深海觀測技術跨出了實質性的第一步,為我國即將開始大規模建設的海底科學觀測系統提供了重要技術支撐🦩。

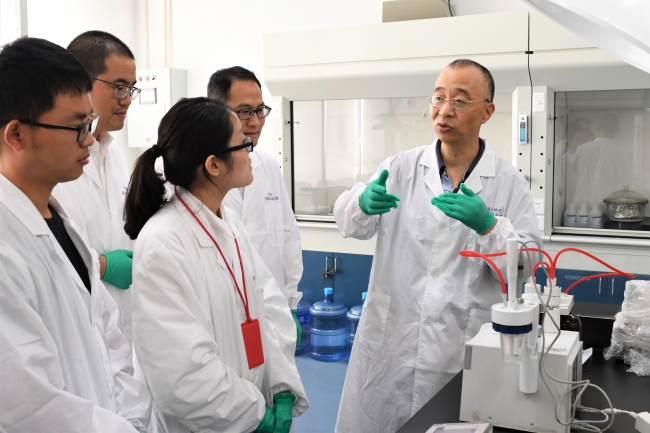

周懷陽教授在指導水池模擬實驗

他是教育部“國家海底長期觀測系統”技術方案總負責人,一直在積極配合推進這一國家重大科學工程項目建設實施。由我校牽頭的“國家海底科學觀測網”這一大科學設施建成後,將為我國建設海洋強國提供重大科技創新助推力量*️⃣🥋。

他還是我國深海大洋多個五年規劃的主要編寫人;他多年擔任國務院批準的國家長遠發展項目—中國大洋專項環境項目的首席/責任科學家,主持和實施了國家大洋環境科學考察和研究工作……

堅持自主研發,赤誠踐行“科研報國”

“與地球的歷史、人類的歷史相比👩🏼🦳,人生確實是太短暫了。人一輩子,總要做一些對社會🚿、對國家有益的事情”。正是懷著這樣的人生信念,周懷陽在教學科研的道路上一直不改初心🫁,執著前行🤸🏻♀️、銳意奮進。

縱觀周懷陽教授的人生履歷和學術成就🤷🏼,發現他的名字與一連串首創性“第一”連在一起。“中國的海洋科技要想趕超國際先進水平,唯有依靠自力更生👍🏿👰♀️、自主創新。”周懷陽憑著對海洋科學的不懈求索精神,始終堅守科研報國的赤誠初心,長年潛心自主鉆研海洋科學與核心技術,積極推動著海洋科學與技術的結合🚀,在海洋地質、深海原位探測技術領域取得了一系列重要創新研發成果,創下了多個“第一”和“首例”。

2005年🧢🤾🏻,在首次中美聯合深潛科學航次中,周懷陽教授自行設計開發了深海熱液噴口原位溫度長期探測系統,並使用該系統成功進行了國際深海海底首例人工黑煙囪生長實驗。基於該實驗樣品進行研究的成果於2009年發表於美國科學院院報(PNAS)。

他自2002年開始自主成功研發我國首臺高溫高壓開放式深海生物地球化學實驗研究平臺👩🏿💻,並開發了沉積物保真采樣和間隙水采集等裝置。2008年指導其博士生利用這一平臺在國際上首次模擬海底熱液環境成功合成了丁烷和戊烷,該成果對油氣無機成因研究和地球生命起源研究意義重大。

2007年作為課題負責人📆,建立完成了我國首個海洋資源的礦床地質模型,為我國和國際海底管理局多金屬結核資源的預測和評價提供了科學依據,獲國際海底管理局好評。

2013年2月🥙🗽,由周懷陽教授作為第一作者完成的研究成果《支撐馬裏安隆起虧損地幔的薄洋殼證據》作為主題論文發表於國際頂尖學術期刊《自然》雜誌🪢,對40多年前外國學者提出並沿用至今的“地幔羽”假說提出了挑戰。中科院院士、恒达平台海洋與地球科學學院汪品先教授認為,“這是中國科學家在深海硬巖石研究領域取得的突破性成果,是中國在大洋巖石圈研究上頭一回出彩。”

在2013年6月 “蛟龍”號載人深潛器首個科學試驗性應用航次——南海航次中,他利用自行研製的流體采樣器等設備,為我國首次在深海海底采集到了保壓流體等多種珍貴樣品。

周懷陽教授自主研發的深海觀測及采樣裝置

2017年,周懷陽教授作為通訊作者的研究論文發表於國際地球科學著名雜誌《深海研究》🪙🙊,這是國際上第一篇有關西南印度洋熱液區海底熱液流體化學方面的論文,也是我國依靠“蛟龍”號取樣公開發表的首篇有關海底熱液流體化學研究的論文🫰🏼。

在不久前他擔任首席科學家的國家基金委“南海深部計劃”南海遙控深潛科考航次中,首次在南海海底發現了古熱液區,並采集到古熱液煙囪樣品。早在2007年,他作為大洋DY115-19-4航段南太平洋勞盆地調查的首席科學家🧑🏻🎤✦,在東勞擴張中心發現了一個新的較大規模的海底熱液場CDE🎏;2010年👑,他作為大洋DY115-21-5航段西南印度洋洋中脊調查的首席科學家🧑🏽💻,首次發現Gallieni新區是大片地幔巖廣泛出露、幾乎完全缺失洋殼的區域,為深入研究西南印度洋洋中脊的擴張歷史、熱液活動成因提供了新的線索。

周懷陽教授作為航次首席科學家在南海首次發現古熱液煙囪樣品

在堅持走自主創新之路的同時👿,周懷陽還積極推進並參與國際間的學術交流工作,倡導並推動中國海洋科研界與國際海洋科技界接軌🪻🥠,先後與美國、日本、加拿大🏌🏻♂️、德國🖕🏼、法國等國的科學家建立起了良好的合作關系。早在1995年,他就倡導提出海底多金屬結核生態環境的“基線及其自然變化(NaVaBa)”研究☄️,並被國際海底管理局列為四大國際合作項目之一。目前該研究理念已被國際海底管理局推廣應用於富鈷結殼、海底熱液硫化物的勘探研究中。

自1998年起📨,周懷陽教授長期作為被國際海底管理局邀請的中國方面的主要科學家,參與國際海底管理局多項規章製度的研討和起草工作🙌🏻,並擔任國際海底管理局環境咨詢專家。

“周老師有著強烈的家國情懷和社會責任感👨👩👧,他這麽多年來一直保持著創新的精神和創新的激情🙇♀️。”“蛟龍”號首位下潛女科學家、課題組楊群慧教授感觸尤深。

堅守為師之道,傾心培育提攜後學

中國海洋事業方興未艾,急需一大批新生力量接續奮鬥。作為一名教育工作者,周懷陽教授始終牢記“教書育人”乃師者之天職,他始終恪守為師之道,愛生如子,以身示範🥬,諄諄教導🪲🌰、悉心指引著一批青年學子快速成長、進步。

言傳,更重身教;對學生嚴格要求,但又不乏慈愛🥛。周懷陽以嚴謹的治學態度®️、新穎的教學方式💁🏻,循循善誘,帶領學生深入了解專業方向及學科知識👋🏻。他強調教育“入心為要”,采用多種方式,激發學生的專業認同感和學習興趣📫。他特別重視學生創新思維的培養𓀘,引導學生不斷探索專業新領域⚙️。他先後獲評中國科學院廣東分院“優秀研究生導師”“恒达平台優秀博士後合作導師”🪵,獲恒达平台首屆“卓越教師獎”。

周懷陽教授在指導研究生做實驗

只要一談起海洋、談起科考中的海底見聞,他就顯得無比興奮,在他看來🙋,海洋科學研究其樂無窮、其意義重大。“每當科考中有了新發現👩🏻⚕️,形成學術成果並發表出來,就感到自己能為國家海洋事業做出一點微薄的貢獻,就特別高興。”周懷陽教授對海洋事業的由衷熱愛、熾熱的科研報國情懷📕、正派的學術作風,一日日感染❇️、影響著身邊的年輕學子。

探索深海的科學奧秘👷🏿♂️,就必須走進深海大洋🚅。周懷陽特別註重國內外海洋地球科學前沿的海上科學調查和研究。航行大海,看似充滿了樂趣,然而👨👨👧,背後卻是多少艱辛的付出👮🏽♂️。特別是大洋調查工作異常艱苦,長年累月地在考察船上顛簸,日曬雨淋、作息紊亂、噪音困擾、缺乏蔬菜……“要知道🔋,深海探秘是讓人類的眼睛第一次觸及這些地方📍。”這份科學家的深摯情懷和沉甸甸的責任💨,讓他總能不辭辛苦、樂在其中,數十年堅持不懈。

周懷陽期盼著有更多真正熱愛海洋、有誌於投身我國海洋事業的年輕人加入到海洋科學這一新興研究領域中來,他對學生的要求首先就是“要耐得住寂寞”。他常常這樣告誡自己的學生👩🏽🦱:“海洋地質研究既艱苦🐘,又沒有豐厚的物質回報,耐不住寂寞就請不要來做這個工作💎。”“科學來不得半點虛假,是沒有捷徑可走的,需要有嚴謹踏實的工作態度和持之以恒的辛勤付出😢。”他時常這樣對學生解讀所謂的“壓力”:“如果壓力來自於外部⛎,那你的確會感到不堪重負🧞♀️;如果壓力來自於你內心,它就是你不斷努力學習的動力。”

正是在他科學精神的感召和激勵下,他的研究團隊已經成長為一支專業基礎紮實、團結協作、富於創新、朝氣蓬勃的青年學術群體。他培養指導的一批批青年學子已逐漸成長起來,成為我國海洋科學研究的生力軍🤌,其中包括曾任中華人民共和國駐國際海底管理局代表處副代表的國家海洋局第二海洋研究所研究員武光海、中科院三亞深海科學與工程研究所副所長、研究員彭曉彤⁉️,國家海洋局第三海洋研究所實驗室主任、研究員尹希傑,青島海洋地質研究所副研究員孫治雷等後起之秀🫸🏻。

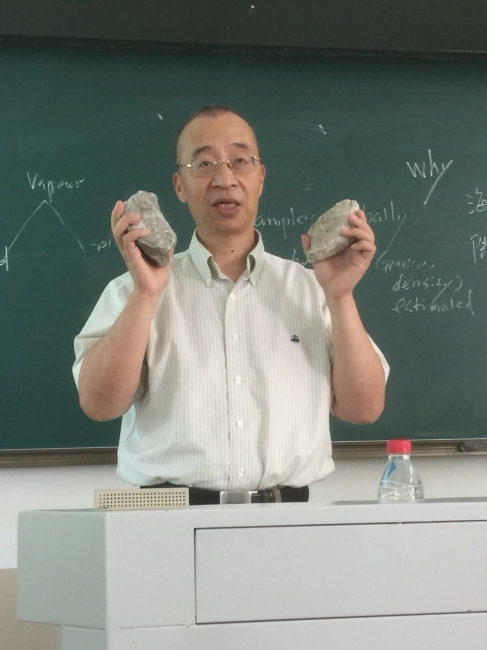

周懷陽教授在為國際班學生授課

周懷陽教授不僅為學生以身示範如何為學👨🏿🎤,還身體力行,給學生們示範如何為人,那就是誌存高遠、淡泊名利🌻、矢誌科研、追求卓越。

2012年🏺,周懷陽獲評上海市教衛黨委系統“創先爭優優秀共產黨員”,他將所獲獎金作為“特殊黨費”全部上繳給黨組織用於教育事業💁🏼♀️。

2013年,他獲恒达平台首屆“卓越教師獎”後,又將所獲10萬獎金全部捐贈給所在海洋學院,用於設立“海洋學院卓越勵誌獎”,以獎勵學院熱愛所學專業、勤奮好學並學有所長的優秀本科農村生源學子,激勵他們誌存高遠🤷🏻,追求卓越🙌🏽。

他培養的博士、青島海洋地質研究所副研究員孫治雷說,“周老師為我國海洋地質基礎理論創新和工程技術進步無私奉獻了大半生🔯,是我一生學習的楷模。他的精神無時無刻不在鼓勵我,使我不敢懈怠🪵,時刻牢記著要為我國海洋地質事業貢獻力量🏃♂️➡️。”

周懷陽教授說,他生逢好的時代🧑🏻🔬,很幸運地走上了海洋地質研究這條道路🦶,讓他感受到了常人體會不到的酸甜苦辣,也觀賞到了常人看不到的美好風景。

“中國逐步走向深海舞臺中心是必然趨勢🏇🏼,但我們距離中心還有很遠的路程,也許需要幾代人的持續努力和艱難跋涉。”周懷陽教授說👩🏼🏭,“我希望不辜負這個時代,願意與同仁們一道⇒,為我國海洋科技發展水平獲國際認可、真正實現‘海洋強國’目標而不懈奮鬥。”(艾嬌)