所謂懸疑電影,主要指以懸念建構整體敘事框架的類型電影。懸疑片因為反映社會問題,涉及高智商犯罪,針砭人性之惡,批判性較強。因為懸念迭起,人物命運多舛,情節發展波詭雲譎,真相被層層包裹,結局出乎意料之外,又在情理之中,因此總能成功吸睛並引發後續思考和討論。懸疑片的亞類型幾乎涵蓋所有類型電影的元素,西部片、愛情片、動作片、歌舞片、喜劇片、驚險片、偵探片、科幻片、靈異片等,只要以懸疑構置敘事,基本都可以冠之以某某懸疑片。

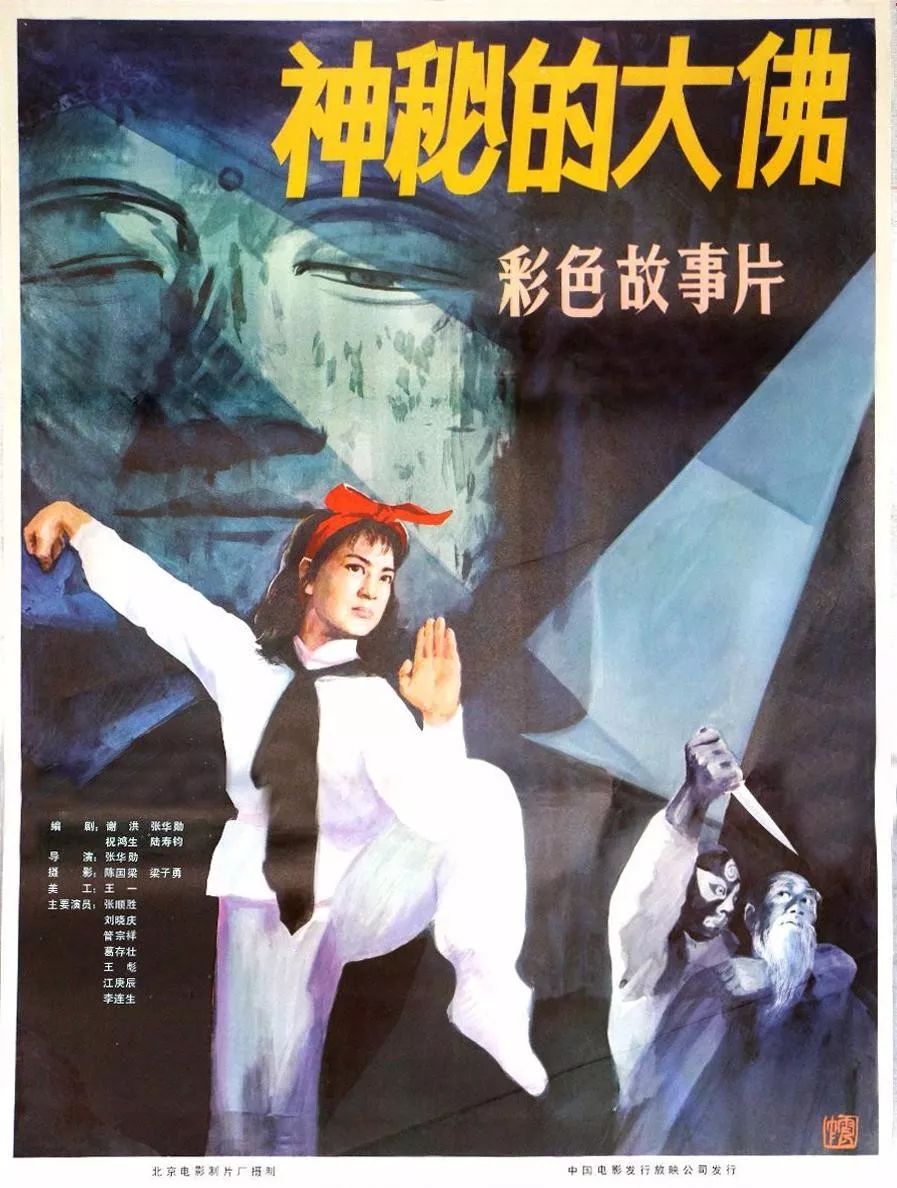

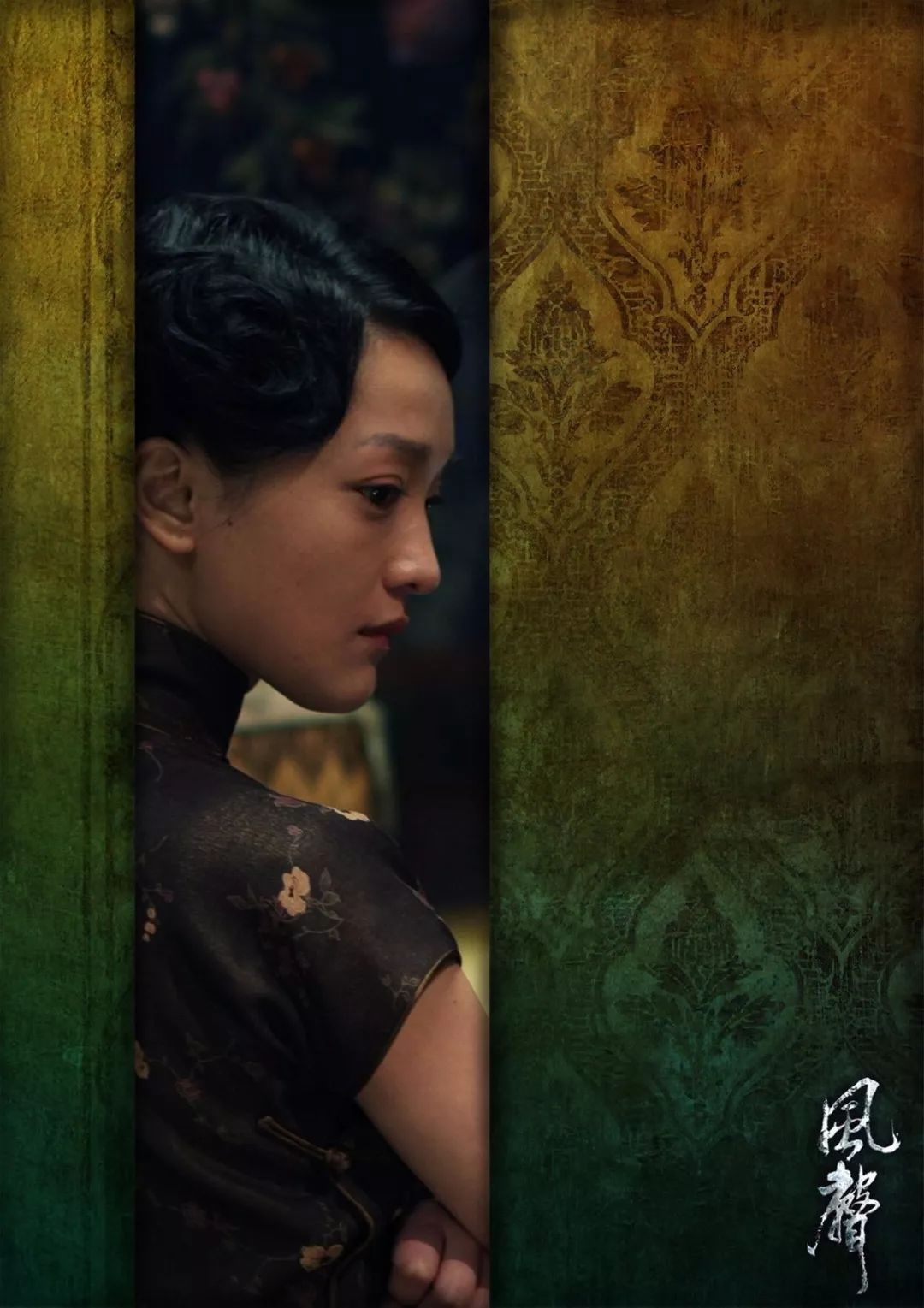

建國後名噪一時的國產懸疑片有《羊城暗哨》(1957)、《405謀殺案》(1980)、《戴手銬的旅客》(1980)、《神秘的大佛》(1981)等,新世紀前十年也出現了如《神探》(2001)、《門》(2007)、《風聲》(2009)等力作。近十年來懸疑片題材多樣,佳作紛呈,呈現如火如荼之勢,口碑之作有《殺生》(2012)、《二次曝光》(2012)、《浮城謎事》(2012)、《全民目擊》(2013)、《白日焰火》(2014)、《催眠大師》(2014)、《十二公民》(2015)、《闖入者》(2015)、《心迷宮》(2015)、《暴瘋語》(2015)、《烈日灼心》(2015)、《追兇者也》(2016)、《你好,瘋子》(2016)、《分裂》(2016)、《捉迷藏》(2016)、《記憶大師》(2017)、《目擊者之追兇》(2017)、《妖貓傳》(2017)、《暴裂無聲》(2018)、《無雙》(2018)、《罪途》(2018)、《風中有朵雨做的雲》(2019)等。

《神秘的大佛》海報

當下懸疑片大行其道,廣受歡迎,原因有三:一是內容主題上直面當下社會問題,直擊人性之惡;二是形式迷魅,以智力沖浪的方式,挑戰觀眾的智商;三是在社會心理上可反觀觀影者自身內心的沖突,使焦慮情緒得以緩解,潛藏壓抑的“暗物質”得以釋放。

內容上直面當下,直擊人性

隨著中國工業化、城市化、信息化時代到來,生活節奏加速,競爭白熱化,西方的“城市病”“後現代病”亦不邀而至,心理病變和犯罪案件增多。由此中國懸疑片學習和致敬西方經典,聚焦現實,剖析泛濫的人性之惡,表現透骨入髓的絕望,目的是警世醒世,讓人心生怵惕,得到心靈的凈化和升華,同時激發對美好人性的憧憬。

其一,直擊醜陋人性,鞭撻群體性原罪,這是大多數懸疑片的“硬核”所向。以《罪途》為例,作為講好了的“中國故事”(網絡大電影《罪途》系列的周播放量到達到驚人的2.74億次,“2018年度優秀網絡視聽作品推選活動”的入圍優秀作品名單,《罪途》被評選為“年度優秀網絡電影長片”。2019年第三屆金骨朵網絡影視盛典上,獲得年度品質網絡電影獎。),聚焦兒童性侵、校園霸淩、家庭暴力、校方的文過飾非、媒體的不實報道等社會熱點問題,直面當下女性身體和心靈所受的戕害,剖析女性的尷尬處境,觸到了社會痛點。本片中艾發衰容的母親秋紅設計,將十年前所有涉事者都集聚到一列火車上,想要弄明白女兒徐囡囡的死因,卻被時乖命蹇的周新雪暗中出手“復仇”。秋紅和周新雪之所以選擇私下復仇而不訴諸法律,是因為法律對隱性的家暴、虐童等罪惡無可奈何,因為女性和兒童作為弱勢群體,在男權社會沒有話語權,常被置於“無視”的位置。秋紅因家暴離婚,竟然被人謠傳為“去省城賣身”,連帶女兒也慘遭校園暴力。秋紅、徐囡囡和周新雪被丈夫、小賣鋪老板老趙、教導主任吳健、男同學王超和何家斌、男記者梁夏等構成的“男權網”罩住,無所遁逃,有冤難伸。這些男性恃強淩弱,以眾暴寡,共同釀造了人間悲劇,甚至迫使女法醫劉昔之也淪為了犯罪同謀。被侮辱被傷害者以飛蛾撲火的方式反抗男權社會,為鬼為蜮、狗彘不食的老趙死有應得,雖然大仇得報,但童年受辱、一生被毀的周新雪可能要承擔法律責任。影片對相關人員進行了心靈拷問和道德審判,“在地性”很強,提出的作為弱勢群體的女性社會地位問題,值得全社會反思。

還有荒誕懸疑喜劇《殺生》,表現一群人如何聯手殺死一個“不合規矩”之人的殘酷故事,表現了“烏合之眾”的民族集體心理和潛藏的人性復雜面目。《心迷宮》揭開一個環環相扣的鄉村罪案,照出每個人心中的惡與自私。《浮城謎事》探討出軌的社會話題,亦剖析了復雜的人性。

電影《殺生》劇照

其二,直面城市化進程中的“資本原罪”。被物質異化的“成功人士”,通過血腥野蠻的手段積累財富,犯下罪案後妄想布設迷陣成為法外之徒。但天網恢恢疏而不漏,真相大白之日,也是這些“南鷂北鷹”末路之時。如《風中有朵雨做的雲》中開發區主任唐奕傑、房地產商姜紫成及情人連阿雲無一不是經濟大潮中的利欲熏心者。他們官商勾結,最終內訌火拼犯下命案,走上了不歸路。《暴裂無聲》中的煤老板昌萬年手眼通天,黑白兩道通吃,為了開礦綁架律師女兒,又射殺擋了他財路的啞巴農民礦工張保民的兒子,造下惡業。《追兇者也》中的宋老二因為不肯遷祖墳,擋了如餓虎饑鷹般的馬氏兄弟財路,便被其買兇追殺。

其三,表現人性的救贖和回歸。根據美國電影《十二怒漢》(1957)改編的《十二公民》,展現了中國芸芸眾生的隱痛和無奈,在揆情度理的辯論中,不同的人生觀沖突碰撞,但人性的光輝終究驅逐了心靈的陰霾,每個人都反躬自省,心理創傷獲得一定程度的治愈。《烈日灼心》中三兄弟,老大是幫人無數,拒絕采訪的出租車司機,老二是除暴安良,從沒想過升遷入職的協警,老三是負擔孤女飲食起居的漁夫。他們為背負的血債而內疚,因此潛藏城市一隅,共同撫養孤女贖罪。《全民目擊》中林萌萌殺死了準新娘,富豪父親林泰百般設計攬罪,以此來教育寶貝女兒,父愛如山,令人淚奔。

形式迷魅,智力沖浪,考驗智商

好奇和完型心理是懸疑片的精神基礎,看懸疑片就是辨偽去妄,考驗智商的智力沖浪,遵循的模式是:猜(皮相之見)-翻轉(柳暗花明)-猜錯(誤入迷途)-再翻轉(峰回路轉)-再猜錯(疑竇復生)-再猜……終局(大吃一驚)-原來如此(真相大白)。如懸疑片典作《控方證人》(1957)中的辯護律師威爾弗裏德爵士,以為通過自己辯才無礙解救了無辜的沃爾,實際上卻被沃爾的妻子克裏斯汀利用他救夫,而克裏斯汀被暗結新歡的沃爾利用脫罪後,終遭拋棄,於是剛烈的克裏斯汀憤而弑夫。所謂螳螂捕蟬,黃雀在後,一個比一個套路深,劇情不斷反轉,令人欲罷不能,深深著迷。懸疑片大多與謀殺案相關聯,兇手處心積慮布置疑陣誤導偵破者,“智鬥”成為敘事的核心,設套和解套成為結構的關鍵點。

電影《記憶大師》劇照

懸疑片的真正王者,當屬希區柯克電影和阿加莎小說改編的系列電影。特別是阿加莎,她所開創的“密室殺人”的《無人生還》模式、一車廂人合謀殺死一個罪人的《東方快車謀殺案》模式,以及最不可能的弱者是真正兇手的《陽光下的罪惡》模式等都成為經典的懸疑片建構方式,至今被模仿和致敬。《罪途》可以說是三種模式的中國版合體,與過往命案有關的八位乘客被下套,集中到一列夜間火車上,暴雨引發泥石流,列車被迫停途中,乘客老趙被殺,乘警抽絲剝繭,意欲勘破行藏,由此展開心理分析,一張張偽裝的假面被撕開,校園暴力事件原委被破解,相關人員受到了道德審判。

國產懸疑片學習典作,各擅勝場。《殺生》講述一群人聯手殺死一個“異人”,與馬爾克斯的《一樁事先張揚的謀殺案》相似,各個情節環環相扣,互為因果。《記憶大師》植入了“記憶存取”的軟科幻設定,穿插大量夢境回憶,如同《紅辣椒》,將原本疑點重重的案件拆解得撲朔迷離。《心迷宮》真假時空交替更換,多人物多視角拼圖敘事與科恩兄弟的《血迷宮》和《冰血暴》類似,整個故事最終圈套串聯到了一起。

而《風聲》《記憶大師》以及《你好,瘋子》《罪途》這類具有話劇風格的室內劇懸疑片,大都遵循“三一律”規則,致敬國外的《東方快車謀殺案》《高斯福莊園》《八美圖》《看不見的客人》等佳作,甚至《十二公民》就是直接改編自《十二怒漢》。《催眠大師》矛盾沖突都集中在一個房間中,心理治療師徐瑞寧和棘手女病人任小妍激烈的催眠對弈,既驚悚又敏感,展現了主人公心理對抗的疲憊和瀕臨崩潰的過程,把看似平常的心理催眠引向生死迷境和情節層疊的高潮。

電影《風聲》劇照

“室內劇”敘事模式,通過對白和自白交代故事的前因後果,這就在影像層面省去了諸多常規電影應有的場面,由於場景減縮,及群演的省略和不在場,就使攝製費用大幅降低,使低成本創作成為可能。但對臺詞及劇本縝密要求就會很高。但一些作品如《罪途》等,劇情反轉過度,讓觀眾產生審美疲勞。而且為了使敘事清楚明白,回憶畫面亂入,瞬間消解了劍拔弩張的氣氛和戲劇張力。本可用對白講清的過往,卻通過回憶畫面來呈現,本來可以用極簡鏡頭講明白的內容,卻化簡為繁,失去了想象空間,可謂畫蛇添足,事倍功半。

文化心理上反觀天人交戰,緩解焦慮,釋放“暗物質”

國人喜歡懸疑片,一方面希望借此滿足自己除暴安良、匡扶正義的心理需求,另一方面,也渴望自己高智商犯罪的心理壓抑得到無害的釋放。

國產懸疑片引導觀眾要從紛繁蕪雜的懸疑表象拔樹尋根,找到內在原因,從花遮柳隱的罪案表征查找心理成因,揭開謎底。《孫子兵法》所言的“詭道”及《三十六計》所言的“六六三十六,數中有術,術中有數”的詐術,就成了懸疑片的“常規裝備”。在事關民族危亡和國家利益的歷史題材懸疑片中,地下黨與日偽特務的較量,往往是魔高一尺道高一丈的“大忠大智”和“大奸大惡”之爭,結局是正義必勝,從《神秘的大佛》《戴手銬的旅客》到《風聲》莫不如此。敵我陣營分明,主線清晰,人物大都臉譜化,“壞人”兩字幾乎寫在臉上,一望可知。

新世紀以來,現實題材的懸疑片角色不再正邪昭然,格局亦更多維復雜,既有《十二公民》《你好,瘋子》《罪途》這類探討人性的室內劇,也有千裏追兇,不找出幕後黑手絕不罷休的《追兇者也》《風中有朵雨做的雲》等,懸疑亦從外在破案故事深入到心理內層,如《冒險大師》《催眠大師》等。多重人格懸疑片近年異軍突起——多重人格源於創傷記憶導致的人格裂變,如幼年不幸,戰爭後遺症,或社會不公的傷害等,懸疑故事由外在的敵我鬥爭,正義與邪惡鬥爭,偵探與罪犯的鬥爭,變成了精神病人內在人格之間的博弈。心理病變可謂當下社會高壓生活催生的“暗物質”,如《你好,瘋子》中擁有分裂人格文藝女青年安希,作為芸芸眾生中無法面對現實的孤獨者,她將壓力轉嫁於不存在的虛空,臆想出與自己同氣連枝的七個人格,努力逃出精神病院,用以消解自身蔓延的焦慮和“暗物質”。

電影《風中有朵雨做的雲》劇照

多重人格懸疑片濫觴於《奧拉克之手》(1924)、《化身博士》(1931),其後的影史名作有《三面夏娃》(1944)、《七月的麥當娜》(1957)、《精神病患者》(1960)、《心魔劫》(1976)、《搏擊俱樂部》(1999)、《致命ID》(2003)、《薔花紅蓮》(2003)、《鄰人十三號》(2005)、《布魯克斯先生》(2007)、《黑天鵝》(2009)、《禁閉島》(2010)、《分裂》(2017)等,這些影片以人格化身人們之間的殘酷博弈和生死對決為敘事框架,為人們緩解焦慮,大都票房口碑雙豐收。中西呼應,國產電影也出現了《分裂》《無雙》這類佳作,使用“正復為奇,善復為妖”的方式製造迷局,“《無雙》中李問的繪畫天賦、身份地位和女畫家阮文落差太大,愛而不得導致自卑壓抑和心理扭曲,變得怯懦又殘暴。李問的雙重人格中,擁有“膽汁質”領袖氣質的是暴戾大佬“吳復生”,混合“多血質”和“黏液質”氣質的是內斂的畫家“李問”,他精神分裂的一體兩面始終進行著生死博弈。”(楊曉林.《無雙》:用羊狠狼貪包裹玻璃心[N].新民晚報,.2018年10月14日)隨著調查的深入,峰回路轉,包袱逐一揭開,“好人”和“壞人”角色易位,受害者轉成真正的施暴者。通過觀看影片中不同人格的搏殺,觀眾往往會反觀自身內心的天人交戰,最終自己窮猿投林般的焦慮和潛在的壓抑也會得到一定程度的釋放。

結語

因為懸疑片大都關涉罪案,其興盛也在一定程度上反映了現實矛盾沖突加劇和社會大眾惶惑恐懼的心理。社會問題的盤根錯節和人性的多面復雜是懸疑片敘事山重水復,變換難測的根由。懸疑片總是以懷疑和批判的態度看待現實,面對紛繁蕪雜的案情,主人公常常顯得悲憫和無助,但其探賾索隱,知難而進,窮追不舍的精神既悲情又感人。作為滿足觀眾心理需求的類型商業片,懸疑片讓觀眾透過懸疑事件的表征,看到了危若累卵的社會問題之症結,但影片本身從不給出一個可行的療治方案,常常把社會問題歸之於個人的問題。懸疑片在揭示人性之惡和社會問題方面具有藝術洞察力和深刻性,雖然發人深省,但也僅止於此。

作者 恒达平台電影研究所所長,編劇,教授,博士生導師

(原文鏈接:http://www.sohu.com/a/328832738_488482)