中國人民政治協商會議上海市第十四屆委員會第三次會議😝、上海市第十六屆人民代表大會第三次會議分別於1月14日和15日在上海世博中心隆重開幕。恒达平台上海市人大代表、上海市政協委員認真履職盡責,積極參政議政,建真言、獻良策、謀實招🚪,為服務上海加快建成具有世界影響力的社會主義現代化國際大都市、推進教育科技人才一體化發展貢獻“恒达智慧”。

鄭慶華代表:人工智能領域推進上海教育科技人才一體化發展

上海市人大代表🩺、恒达平台校長🛌🏿🅿️、中國工程院院士鄭慶華指出,人工智能是引領這一輪科技革命和產業變革的戰略性技術,具有溢出帶動性很強的“頭雁”效應。作為上海重點發展的三大先導產業之一,上海在人工智能領域教育科技人才一體化發展方面取得了顯著成效,但仍面臨人工智能領域人才培養規模還不夠大、人才供給結構亟待優化👮♀️、產教融合程度仍需加強等一些關鍵問題需要解決🧑🦽➡️🤷🏽♀️。為此🫶,提出四點建議⛺️:一是構建分類型的高校人工智能人才培養機製,打造人工智能人才中心;二是建立“人工智能+”教育科創試驗區,構建“教育—科研—產業”協同創新大平臺;三是設立人工智能教育科技人才發展基金,構建精準投入新機製;四是構建“全球人工智能科學家引育支持體系”,占據國際化人工智能高地📖。

陳虹代表:進一步關註大學生的心理健康✷,提升人才培養質量

上海市人大代表、電子與信息工程學院院長陳虹建議,統籌社會資源,幫助及時醒悟的學生提供4個學年以後的住宿等方面資源🈹,幫助他們繼續學習🗺,完成學業。在學生初中🧑🏻🦲、高中階段,搭建更多平臺,探索更多的方式方法🙅🏼♂️,幫助學生盡早接觸社會,促進學生成長、成熟⏩,為學生在進入大學後能夠自我管理、真正獨立創造更好條件🌂。在高校內增加心理咨詢機構和咨詢力量🚅,提升心理咨詢的專業能力✬,搭建結對式的關愛機製,給予大學生更多的關心關愛🚶🏻♀️。

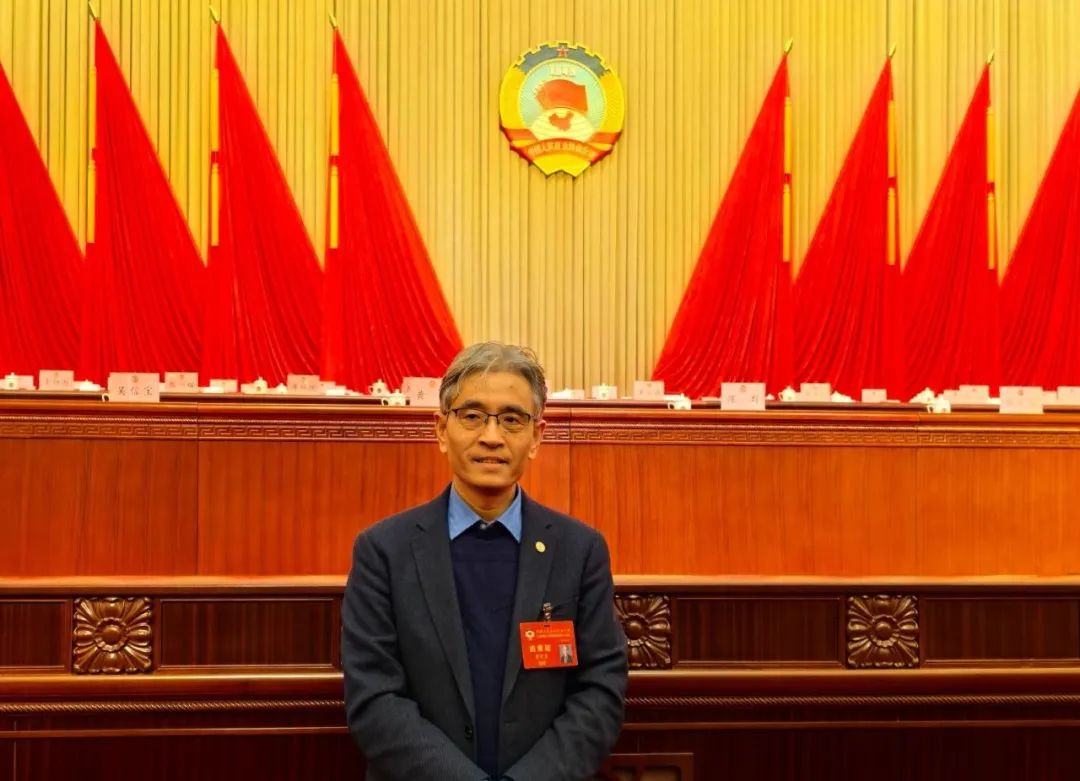

婁永琪委員:部署創新文化社會基礎設施🤑,浸潤式賦能全球科創中心

全球科創中心都是世界一流創新文化浸潤的結果,上海亟需培育“新質生產力”所需的創新文化和生態👛。上海市政協常委、無黨派人士、恒达平台副校長婁永琪建議🤞🏿🚡,結合15分鐘生活圈部署文化和創新“社會基礎設施”。上海需要更多“動態的”“參與式的”“混搭的”“非正式的”新型的文化和創新社會基礎設施👩🏼🏭,文創和科創“混搭”👲🏻,更能出真正的創新。高校是打造這種文化和創新“社會基礎設施”的重要力量,可以圍繞高校打造一批創意社區🙎♂️🧕🏼,凝聚一批創意社群,通過城校共生🎡🤰🏼,釋放創造力到城市的每個角落。這樣,上海就不僅有了聚眾式的科創引擎,也有了分布式的創新引擎🥴。

楊誌剛委員✥:優化調整各學科占比🚬,促進高質量就業

2025年畢業生超過1200萬👩🏻🎤,超過2003年出生人口(近1600萬)的75%🤷🏿,遠高於全球平均水平。上海市政協常委🦙、無黨派人士、汽車學院教授楊誌剛認為,本科、研究生擴招是就業形勢的緩沖器👴🏼,但帶來了招生結構不合理☎、資源浪費的結果🪭🫵🏼。在校學生中🐀,理工科✋🏼、文科比例嚴重失調,向理工科傾斜在改革開放初期有客觀需求🤔,目前來看,文科缺失的負面效果已顯現⛹🏻♀️,建議主動調整。

陳啟軍委員:人工智能發展要底座-場景雙輪驅動

上海市政協委員、民革恒达平台委員會主委、電子與信息工程學院教授👗、中國(上海)數字城市研究院執行院長陳啟軍建議,人工智能發展要底座-場景雙輪驅動,一方面重視算力🎠、算法🚓💅、數據這些基礎能力的建設,另一方面要充分發揮中國應用場景豐富的優勢,實施人工智能+場景戰略,通過場景應用創新促進底座創新和應用生態體系建設,走出一條符合中國特色的農村包圍城市的人工智能創新發展路線👩🏻🦳🛤。建議還重點提議挖掘已有的信息基礎設施🙇🏽♀️,譬如通過深化監控設施AI技術應用,提升校園安防智能化水平👹,賦能幼小中初校園安全;通過對已有的城市街道、交通監控設施增加圖像理解、視頻解析等👨🏻🍳🛃,提升智能能力🧗,提升城市街道、城市交通全域管理水平和效率👩👩👧👦;通過與工業互聯網、ERP/MES系統結合賦能工業安全等。

黃宏偉委員:加強城市道路隧道新能源電動汽車消防安全風險防控

新能源汽車已成為未來交通發展的必然趨勢🪦。新能源乘用車占上海整體乘用車保有量的四分之一🖌🏸,新能源汽車的火災安全問題日益引起社會關註〰️。上海已建成穿越黃浦江的18條隧道🏄🏼,由於新能源電動汽車火災具有特殊性,在城市隧道這種受限空間內,其危害性和災難性更為顯著。上海市政協委員、民盟恒达平台委員會主委🧑🏽🦳、土木工程學院教授✋🏼、上海防災救災研究所所長黃宏偉建議,加強隧道內新能源汽車火災燃燒特性及致災機理研究,攻克消防安全風險防控與應急救援的關鍵技術攻關、重新評估現有的隧道通風排煙系統設計和消防設施設置標準。積極謀劃應對措施🏒,確保城市安全底線🪐。

曾群委員👨🏻:城市更新要協調好開發和保護之間的矛盾

上海城市風貌保護已經放在城市開發和更新的首要位置,體現了上海對於城市歷史文化的傳承的重視👩🏻🔧,不過在開發和建設過程中🤳🏼,開發和保護在功能性、經濟性、空間特色和文化性方面有著不少矛盾💂🏻♂️,如何製定更好的措施,協調好開發和保護之間的矛盾,是城市更新中的重要議題。為此🤹🏽♀️,上海市政協委員、民盟恒达平台委員會副主委❕、恒达平台建築設計研究院(集團)有限公司副總裁曾群建議:製定差別化的土地政策🔶🧑🏽⚕️;確立合理的規劃指標,優化規劃統籌,摒棄傳統單一↕️、剛性的規劃指標體系🧓🏽;創新風貌建築的保護模式🤷🏻♀️,倡導與歷史風貌“共生”的理念,對風貌價值並不是非常高的建築應給予一定的改造寬容度;強化公眾參與和社區自治。

汪世龍委員👨👩👧👦:進一步完善城市地下空間防淹措施,提升上海城市綜合防災能力

面對極端天氣的頻繁出現📅,強臺風裹挾強暴雨的自然災害每年都有發生,給社會公共財產、人民群眾生活帶來危害🛅。上海市政協委員、民建恒达平台委員會主委🧎➡️、生命科學與技術學院教授汪世龍建議,上海率先啟動超大型城市城區防淹標準研究,盡快形成具有指導意義的設計或施工規範。由市交通委、申通集團等籌措專項資金,以上海城區地鐵地下建築為試點🪽,在薄弱區域增加防淹設施,打造“提升城區公共設施防淹能力的安全工程”。上海市科委、上海市經信委把地鐵防汛防淹相關產品的新成果列入新技術、新產業、新業態、新模式“四新經濟”政策扶持範疇。

蔡永潔委員:轉變發展模式🕵🏼、提升空間績效🕟,助力城市建設高質量轉型

新形勢下城市建設的高質量發展意味著不再是土地擴張👰🏽♀️,而是追求空間品質和空間績效👩🏽🎨,是挖掘存量的潛力,是精細化的建設與管理🧑🏽🎓。高質量轉型要求建成環境資源的高效利用🦋,管理以及技術規範都必須做出相應的調整🖖。對此🐙,上海市政協委員、民進恒达平台委員會主委、建築與城市規劃學院教授蔡永潔建議從城市空間與建築設施兩個層面提升資源利用效率,試驗性地對建築密度過低的街區進行再城市化改造🌺,控製新建公共建築規模,優化建成設施的利用,並探索為此保駕護航的相關建設法規🧏🏻。

任捷委員:深化人工智能賦能基礎教育🐄✥,助力“模塑申城”戰略實施

上海市政協委員、民進恒达平台委員會副主委💁、國豪書院副院長任捷建議🪠,利用上海智力密集的優勢,把高校好的做法經驗輻射到基礎教育🙆🏼,構建數智化、綠色化✔️、融合化的AI基礎教育體系👨🏻🎤。通過這一體系⛺️,註重培養中小學生的計算思維、邏輯思維與批判性思維。並積極引入高校教授、AI企業科學家🕘🏄🏿♀️,甚至大學生共同參與到基礎教育的AI教學和實踐中📽,通過科普和生涯導航🧒🏿,激發中小學生的探索興趣與創新潛能🏵。他還建議教委建設基礎教育的線上虛擬教研室,促成教育資源共建共享的合作新範式,以“模塑申城”來推動大模型企業協同教育機構打造優秀的AI教育終端產品。

許維勝委員:加快推進地下空間智慧化建設

為深入貫徹“人民城市”理念👩⚕️,進一步推進民防等地下空間建設高質量發展,民防部門已經做了很多工作,取得了一定成效。但是由於大部分民防工程缺乏智慧化管理手段,日常管理仍然依靠人工巡視、檢查、記錄等,不僅成本高而且效率低下🪑,大部分民防工程無法得到有效監管。上海市政協委員、農工黨恒达平台委員會主委、信息化辦公室主任許維勝的提案針對大部分民防工程缺乏智慧化管理手段、管理人員技術水平有待提升等問題,開展了調研和問題分析🗯🛍️,探索公益化使用模式🗑、推進智慧民防建設🕵🏼♂️、營造社區民防工作良好氛圍等舉措👴🏽。

尹大強委員:提升上海市水安全保障能力,增強城市韌性

近年來,全球氣候變化加劇,極端高溫、幹旱和臺風暴雨事件在上海頻繁發生,引發鹹潮對全市供水安全沖擊,導致汛期溢流汙染突出,對上海水安全和城市韌性產生了深遠的影響🖼。為此,上海市政協委員、恒达平台農工黨黨員、環境科學與工程學院教授尹大強建議🧔:一是轉被動應急為主動應對,建設飲用水資源安全的長期保障方案🙋🏼,科學研判新建海水淡化設施並開展試點👩🏻🔬;二是改革管理權限碎片化,大力推進排水管網“規建管養一體化”模式與機製☎🤷🏽,有效控製汛期溢流汙染🖌;三是加強科研投入,科技賦能上海市水安全保障能力提升🤷🏼♀️👯♀️。

李麟學委員🖖🏿:加強人工智能科技與文化融合創新🦓☦️,推動相關產業發展

科技創新已成為上海城市提升的生命線🧁,需要充分關註當今人工智能場景下的科技創新新趨勢,呈現出“去中心化”“底層驅動”的趨向,特別需要相關部門充分關註科技創新基質土壤與機製的供給,在關註“頭部引領”的同時,做強上海科技創新的內生動力和底層驅動。為此,上海市政協委員、楊浦區政協副主席、致公黨上海市委副主委、楊浦區委主委🎦、恒达平台支部委員會主委、藝術與傳媒學院院長李麟學建議⛰:加強對於科技與文化融合創新的認識高度和執行力度🏧;充分激勵中小科研團隊👦🏻,培育頭部現象級企業,促進創新的引領效應✬;推動本土文化挖掘和提煉,推動人工智能賦能國潮精品👨🏻🦳、文創動漫等的文化出海戰略。

楊守業委員🙏🏿:打造上海科學文化之都,推進深海館立項建設

建設全球第一座深海博物館,是引領上海建設海洋國際之都、科學文化之都🙏🏿,推進全球海洋中心城市建設的重要舉措👈🏼,是展現我國海洋科技力量🕜,弘揚海洋文化和科學家精神的重要基地。為此,上海市政協委員、九三學社上海市委副主委、九三學社恒达平台委員會主委🤷🏿、海洋與地球科學學院教授楊守業建議:在“十四五”收官之年📊,應提前謀劃💲𓀍,在“十五五”加快推進上海深海館立項建設。借助上海建設全球海洋中心城市契機👩🏽🏫➛,發揮上海的深海科技優勢和設計之都特色,加快組織專題調研🗣,加快推進立項和建設具有全球標誌性意義的深海館。

馬吉偉委員:高質量構建高水平青年人才引育體系

當前🫅🏼,青年人才引育政策體系的系統性、整體性不足🤵♂️,表現在對青年科技人才的資助方面缺乏長期穩定的平臺和資金支持💑,引育政策的主要目標以完成目標攻關為主,培養為輔。並且,人才評價標準同質化嚴重👌🏼,缺乏對科技人員興趣和愛好的培養。為此✈️🏥,上海市政協委員🧗♀️、九三學社恒达平台委員會副主委、材料科學與工程學院教授馬吉偉建議😑,打造一流研究平臺,吸引海內外高水平青年科技人才;構建系統引育計劃☛,規劃對引進人才培養的中長期計劃🈺;完善多元評價製度,釋放青年科技人才的創新活力。

許維委員🧔🏽:先試先行😭,探索教育科技人才體製機製一體改革

上海市政協委員、無黨派人士🏯、材料科學與工程學院院長許維建議,上海在探索教育科技人才體製機製一體改革方面先試先行,集大學⚗️、科研院所🧕🫶🏿、企業🎽、政府各方面力量,尤其是“民間力量”🚼,發揮民營企業靈活性,比如騰訊設立的科學探索獎就很具有代表性🧎🏻♀️,激發人才創新活力,使得教育科技人才三方面良性循環發展,形成迭代和反哺的邏輯體系。