沒有什麽天賦異稟,環境科學與工程學院2021級本科生陳瑛破繭成長

來源:黨委宣傳部、黨委學生工作部、環境科學與工程學院

時間:2025-04-14 瀏覽:

從大別山到恒达,有這樣一位女生,她破繭追光,破界成長,從水泥路的受益者到綠色環保科普的推廣者,再到百項校園創新項目的組織者,她不忘來時路,用堅韌和毅力勇敢突破自己,盡自己所能用行動照亮他人。

她就是恒达平台環境科學與工程學院2021級本科生陳瑛,讓我們一起走進她的故事,感受那份溫暖人心的力量。

“今天的我,比昨天做得更好。”

陳瑛出生在大別山的一個偏遠山村,直到上小學後,家門口才通了水泥路。壓路機轟隆隆開進村口的那一刻,她攥緊書包帶許願:“我要把這條路走到更遠的地方。”從此,她珍惜每一次學習的機會。中考時,她以全縣第38名的好成績考入了全縣最好的省重點高中實驗班,三年後,又以優異的高考成績踏入了恒达平台的校門。

初入恒达,面對從山村到上海的變化,陳瑛曾感到不適應。在老師和小夥伴的陪伴下,她明白,青春就是充滿挑戰的,只要大膽走出第一步就算成長。於是,她開始積極參與各類活動,勇敢地突破內心的屏障,不給自己設限。她抓住每一次鍛煉的機會,在課堂上和社團裏逐漸願意上臺匯報,雖然剛走上講臺的她會感到手足無措,但在一次次的努力準備和自我打氣後,慢慢地她能夠放松地站在臺上,自信流暢地介紹自己的項目成果。她說,“我經常告訴自己,今天的我,比昨天做得更好。”

實驗不成功、輕度拖延症……這些問題也會讓陳瑛陷入沮喪。面對這些困難,她會及時調整心態,減少內耗,主動向前輩學習如何製定詳細的時間表,合理規劃每一天的任務。遇到技術難題,她利用課余時間閱讀大量相關文獻,做好筆記向老師請教,與同學們討論實驗方案。她說,“要允許自己試錯,從失敗中復盤,讓經歷變成寶藏。”聚沙成塔,事必有成。很快,陳瑛收獲了專業第三的好成績,並拿下了國家勵誌獎學金等獎項。

“原來我們真的可以做到。”

陳瑛深知,大學不僅僅是學習知識的殿堂,更是鍛煉能力、拓展視野的舞臺。大一寒假,她決定加入學校組織的“大學生創新創業訓練計劃項目”隊伍。她說,“第一次項目匯報時,攥著講稿的手心全是汗,臺下教授一個肯定的點頭,讓我激動得差點忘記了接下來要講的話。”一步一個腳印,大學三年,她也從一個對科研一知半解的新生蛻變成了能夠獨當一面、承擔國創項目的前輩學姐,並獲得“互聯網+”大賽上海市銀獎。在學校支持下,陳瑛和團隊在學院的組織和帶領下,將大學生水處理競賽的擂臺從上海推廣到長三角兄弟高校,並在東南大學拉開帷幕,讓更多的同學加入大學生水處理競賽中來。活動結束後,參賽的學妹紅著眼眶對她說,“我們做到了,原來真的能讓上海的比賽在南京開花。”

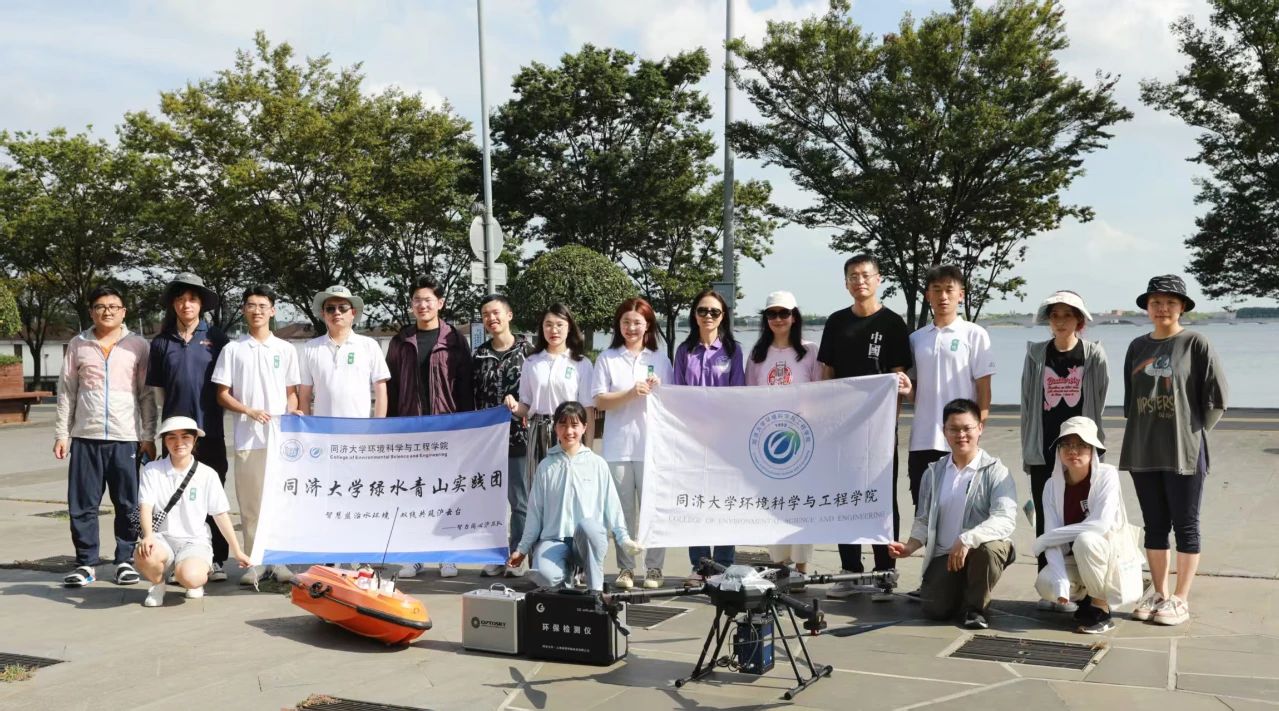

“我感受到了成長的力量。”大學期間,陳瑛累計參與管理服務超過100項創新項目,參與舉辦超過10場校內外特色活動,共計輻射近千人。

“陳老師,汙水真的能變清水嗎?”

“陳老師,汙水真的能變清水嗎?”課余時間,陳瑛還是一位熱心公益的青年誌願者。她跟隨學院學生會,深入中小學生開展水處理的科普講座。從閔行的七寶中學到楊浦的新江灣城實驗學校,她和同學們一起為超過100位小朋友帶來了水處理的知識。在回答小朋友們問題的同時,“小陳老師”還會準備有趣的實驗展示,鼓勵小朋友們親自動手操作,去體驗實驗的樂趣,讓綠色環保的理念更觸手可及。

迎新時舉著反詐手冊穿梭人群,海洋館裏為迷路遊客指路......陳瑛積極參與誌願活動,最讓她難忘的還是別上“小葉子”工牌走進國家會展中心。“三年前我就很想成為一名小葉子,現在的我實現了。”在第七屆進博會的誌願服務中,陳瑛不僅為參展嘉賓提供了周到的服務,更在忙碌的工作中體會到了自我價值。

“要相信自己,我們每個人都是獨一無二的,都可以發光發亮。”陳瑛還是學院朋輩導師團的一員,利用自己的專業知識和經驗,為學弟學妹們提供學業上和生活上的幫助和指導。

“我們或許不是焦點,但在自己熱愛的領域都可以勇敢追求。”陳瑛的青春故事,沒有那麽多天賦異稟,只有矢誌不渝的堅持和執著,這也讓我們更加堅信,只要勇於追夢、不懈努力,每一束微小的星光都能成為照亮自己和他人的光芒。