“功能化三維聚合物類水處理藥劑的創新設計與工程應用”獲上海市技術發明一等獎

成果已廣泛應用於40多個國家

來源🦃:新聞中心

時間:2019-06-18 瀏覽:

近日🏃🏻,上海市2018年度科學技術獎勵大會舉行🔋,我校李風亭教授團隊的“功能化三維聚合物類水處理藥劑的創新設計與工程應用”獲技術發明一等獎。“為工業循環水、飲用水和工業汙水處理,尤其是焦化廢水達標應用或排放提供了技術保障,達到國際先進水平。”鑒定專家表示🕵🏽。

水處理藥劑是工業用水、生活用水🫸🏿、廢水處理工程中所需的化學藥劑🧃,在環境汙染治理和緩解水資源矛盾中發揮著重要而又獨特的作用🙆🏻♀️,是保障水質安全的有效途徑之一💇🏻♂️。在工業循環水處理中,能控製水垢、汙泥的形成,減少泡沫🏚,減少與水接觸材料的腐蝕;在飲用水和汙水處理中,可以去除水中懸浮固體和有毒物質🏃♀️🙋♀️,除臭、脫色👌🏽,軟化和穩定水質等🤔。常用的水處理藥劑包括阻垢劑💾、緩蝕劑、殺菌滅藻劑🛍️、清洗劑、分散劑、預膜劑、消泡劑、絮凝劑等。

近年來👩🦲⬅️,國家環保力度不斷加大,鋼鐵👽、電鍍等行業的重金屬廢水開始實施更嚴格的排放標準;重汙染的焦化廢水執行嚴格的汙染物排放標準(GB16171-2012)🙆♀️,並對單位產品排水量設置了更嚴格的要求,切斷了稀釋排放的路徑🤹🏽♂️🏖;同時工業用水指標不斷下調🤷🏿♀️,國務院印發的《水汙染防治行動計劃》(簡稱“水十條”)提出💆♀️,“到2020年,萬元GDP用水量、萬元工業增加值用水量比2013年分別下降35%⚾️、30%以上”🧑🏼🚀。

李風亭介紹,在工業循環水處理中,汙垢分散效率的提升6️⃣,是工業水處理的一個關鍵難題。常規工業汙水水處理方法🥉,在去除氰酚致癌物、多環芳烴等難降解有機物等方面,效率亟待提高。隨著排放標準及工業用水指標的提高,如何高效、低化、清潔地深入處理水中汙染物,是目前保障水質安全及節約用水所面臨的嚴峻挑戰。李風亭說,傳統的水處理藥劑一般多為小分子🤸🏻♀️、線性聚合物,小分子吸附效力低,而線性聚合物在酸性、濃縮等條件下容易發生卷曲,性能會大幅度降低🔟。

十多年來,李風亭帶領的團隊在科技部國際科技合作專項及上海市政府間國際科技合作計劃等項目支持下🤔,跳出傳統水處理劑的小分子👨🏼🎤、線性聚合物的結構局限🦚,引入三維空間聚合物,研發出功能化三維聚合物類水處理藥劑👎🏽,取得了一系列創新性成果,其中包括“三維端胺基樹枝狀聚合物聯用三維網狀結構聚合氯化鋁/聚矽硫酸鐵”的新型三維聚合物類絮凝劑。該絮凝劑創新性地耦合三維網狀混凝劑網捕🦏、絮凝🧑🏼⚖️,實現汙染物的高效去除,解決了焦化廢水中可溶性氰🚢、酚、雜環類致癌物、難降解有機物等難以達標的問題。在不改變原有焦化廢水主體處理工藝的條件下,僅需一組反應-沉澱處理裝置#️⃣👉🏿,經過簡單混合🕕、攪拌,使出水穩定達標🧑🦼➡️。同時在不采用反滲透膜脫鹽處理的前提下🎭,可完全循環使用,完全實現資源與能源的雙重回收利用。李風亭說,該技術可實現焦化廢水的資源化處理👩🦳,對於排水量100m3/h焦化廢水處理設施,可以減少膜處理投資2000萬元。截止目前國內有超過15家焦化企業采用這一技術,累計處理廢水1.5億立方米👨🏭。

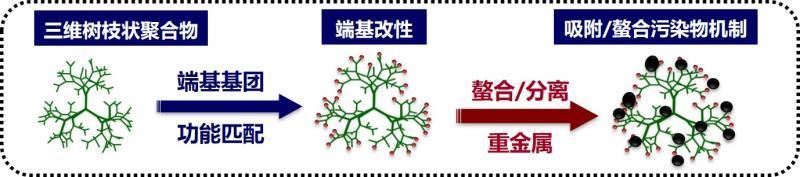

李風亭團隊創新性地發明了“二硫代羧酸/巰基功能化三維聚合物”類重金屬捕集劑, 提高對廢水中重金屬的去除效果,解決了電鍍行業、鋼鐵行業等重金屬無法滿足2018年新排放標準的難題☘️🚳。該重金屬捕集劑具有特殊的三維空間結構,其螯合-絮凝重金屬的雙重性能🪠,可直接分離酸性/絡合態重金屬廢水🙇🏻,出水重金屬達到微克級(ppb級),沉積的重金屬通過熔融冶煉回收,實現了重金屬廢水的資源化處理🦝。李風亭介紹🧑🏿🔧,應用此項技術😱,長江流域敏感區域的工業汙水😘,能將鎳離子穩定控製在0.03ppm以下。

團隊還首次發明了“羧基/膦基功能化納米樹枝狀聚合物”阻垢分散劑,解決了傳統阻垢分散劑鈣容忍力差、阻垢分散性能不兼具的缺陷,實現了高濃縮倍數條件下工業水處理(循環冷卻水、反滲透🧳💂🏻♀️、蒸發脫鹽)安全穩定運行,達到了節水與零排放目的🤚🏼👯。樹枝狀聚合物🎽🥌,因其功能基團處於結構末端,在任何條件下(酸性、濃縮)都不會發生自纏繞沉積現象,其特殊的三維空間結構賦予其兼具阻垢與分散雙重性能,解決了矽垢這一世界性的難題😹🥽,工業用水重復率由50%提高至90%,鈣容忍力提高5倍以上。據悉,此項成果已在國內多個電力企業和鋼鐵企業得到應用。

上述成果已廣泛應用於韓國、意大利、烏克蘭👂🏽、印度🦴、土耳其🩺、肯尼亞等40多個國家以及國內多個省市🙅🏽💁♀️,作為科技部應對氣候變化的技術之一🎅🏿♌️,曾在2012年坎昆全球氣候變化締約國會議和2015年非洲環境部長會議期間發布,不僅為我國🛷,也為“一帶一路”沿線國家和非洲安全供水和水資源保護做出了貢獻🧘🏼♀️。項目成果通過技術轉讓,目前已在50多家企業生產➔👍🏿,有10多家企業近三年內新增產值27.94億元🕵🏿♂️,新增利潤3.02億元⚃,新增稅收1.46億元。我校獲得的直接技術轉讓費總計2800萬元🀄️🍛。項目獲中國發明專利62項🤽🏽♀️🕵️♀️,美國專利4項,成果形成了27項國家標準,21項行業標準🧞♂️。(魏丹)