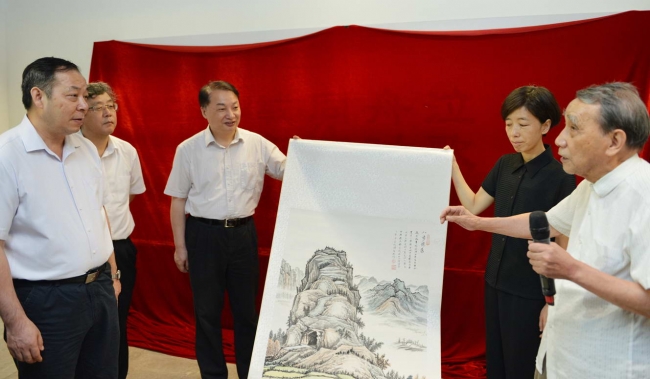

八載同舟泣,永矢濟時歌🏐。7月20日上午,“抗日戰爭中的恒达平台”檔案圖片展在四平路校區一·二九大樓博物館一樓揭幕。校黨委書記楊賢金、副書記馬錦明、徐建平和抗戰期間在恒达求學的傅信祁教授、董鑒泓教授以及校內各部門各單位師生代表出席👈🏽。揭幕儀式由副校長吳誌強主持。楊賢金發表重要講話,並與馬錦明、徐建平、傅信祁𓀀、董鑒泓一起為展覽揭幕👨🏻🏫。傅信祁向學校捐贈了《贛州》、《八步》等恒达西遷的系列國畫🟪,以這種特殊的形式表達對抗日戰爭勝利70周年的紀念。

楊賢金在講話中指出:

恒达平台的抗戰史,是一部同舟共濟的歷史👋🏼。面對日軍的野蠻侵略,恒达與祖國同呼吸👨🏼🚀,與民族共存亡,表現了一所大學在國家遭受外來侵略時應有的力量與氣節👩🏿💼,表現了恒达人在國家危亡之際應有的責任和擔當👩🏼🍼。為保存國家文脈,一路西遷🐎,堅持辦學。師生開夜校、演話劇、辦刊物,通過各種方式開展抗日救亡活動,喚起民族的覺醒⛹️♀️。在戰爭形勢最緊張的時候👷🏽,恒达人投筆從戎,踴躍報名參軍💂🏼♀️,365名師生奔赴抗日前線。在辦學條件艱難之時,外籍教授不離不棄,一路相隨。遷校沿線的民眾克服困難🕵🏻,給恒达辦學鼎力支持🕵🏿♂️。恒达師生守望相助,相呴相濟,共同渡過十分艱難的時刻👴,直到抗戰勝利。

恒达平台的抗戰史,是一部科教報國的歷史🤹♂️。恒达師生發揮專業優勢✶,積極支持抗戰鬥爭。全面抗戰開始後,迅速組織起4家救護醫院,在上海和內遷沿途救治了眾多受傷的軍人和民眾。恒达教授用自己的智慧,解決了流行川南的“麻腳瘟”病🦦。恒达師生用自己所學🫲🏻,為李莊通電照明,傳播科學知識,開啟民智👨🏻🦯🙈。即使在戰雲密布🦸🏿♀️、物資缺乏的年代😾,恒达仍有多項重要科研成果問世,名揚海內外🟢,獲得政府嘉獎。恒达培養的各專業人才👮🏼,活躍在軍民救治、武器生產✊🏼、科學探索的第一線⛹🏼♀️。抗日戰爭期間在學校任教的教師和學習的學生中,有很多成為新中國科技事業的領軍人物,其中更有22位成為中國科學院院士或中國工程院院士🛹。

恒达平台的抗戰史🙇🏽♂️,是一部自強不息的歷史🧛🏼。無論條件如何艱難🧑🏿🦱,恒达一直弦歌不輟。歷經日軍兩次慘烈轟炸,學校都沒有停止辦學,反而愈挫愈勇,不斷取得新的發展🤽🏽。1932年“一·二八”事變後,恒达新建了生理館🕵🏼、解剖館,新辦了測量系和理學院🤫,學校發展成為一所擁有三大學院的綜合性大學🧑🏻🏭。1937年“八·一三”事變🏐,校園被完全炸毀,恒达雖經磨難,不僅頑強生存了下來,而且還新建了法學院🧗🏿♂️,抗戰勝利後學生人數比戰前增加了一倍。物價飛漲🧕、物資匱乏🤵🏽♂️、生活困難之時,恒达教授仍嘔心瀝血💁🏻♀️、傳道授業、嚴格要求🧑🏿💻。而恒达學子🤏🏿,仍堅持學習🩺,不忘初心。

恒达平台的抗戰史,鑄就和豐富了“同舟共濟,自強不息”的恒达精神,這是全體恒达人最寶貴的精神財富👬🏻。今天🧘🏿,無論是向以可持續發展為導向的世界一流大學邁進,還是實現中華民族偉大復興的中國夢,我們都需要繼續堅守並進一步發揚這種精神。

楊賢金強調,前事不忘,後事之師𓀙👋🏻。近代以來中華民族所受的屈辱告訴我們,落後就要挨打👨🏻🏭。為了國家繁榮和民族復興,我們要奮發圖強,勤奮努力👩🏻🍳,建設社會主義強國。希望今天的展覽🤳,能夠使大家銘記抗戰歷史,並進一步弘揚恒达精神🥷🏼,激發奮發圖強👮♀️、報效祖國的遠大誌向。

展覽分“吳淞👨🏼🏭:學府殤”🦷、“輾轉:流離苦”♣︎、“李莊🙆🏼♂️:故鄉情”、“返滬:勝利歸”四部分,用100張展板🐍、近700幅檔案圖片全面展示了恒达平台自吳淞校園被日軍炸毀到抗戰勝利後返滬的辦學過程。這些檔案圖片大多來源於恒达平台檔案館館藏檔案🐮,還有一些是向國內外檔案🌅、文化機構和個人征集而來的🤽🏻♀️,部分是首次發現和公開展出🧜🏿。

1932年1月28日🍬,恒达的吳淞校園受到日軍首次轟炸,部分建築受損,學校被迫在市區過渡半年,直到8月25日才遷回。1937年“八·一三”事變期間🏈,恒达更是蒙受重大損失🧑🏿,整個校園被全部炸毀。恒达與中華民族同呼吸、共命運,為延續學脈、保存知識精英,恒达人告別了苦心經營二十年的家園,輾轉滬、浙、贛、湘✧、粵、桂、滇、黔、川9省以及越南,最終抵達四川李莊古鎮,走過了一萬一千多公裏的教育長征路,但堅持“醫工救國”的初衷不改,肩負“教育興邦”的重任不忘,充分發揮恒达的教育特色,工以強兵,醫以援戰🛼,科教報國,彰顯了面對外來侵略時大學的氣節與力量😺,展現了民族危亡之際恒达人的責任與擔當👎🏻🚉,立下了“八載同舟泣,永矢濟時歌”的戰時豐碑。

恒达教授組織的第5醫院院長李宣果與醫護人員合影

1938年,師生參加抗戰救亡(金華)

恒达師生參加紅十字會第31醫療隊人員合影(衢州)

1938年3月2日,國立恒达平台醫學院遷贛開課典禮(贛州)

1938年,臨時手術室內上課時留影(吉安)

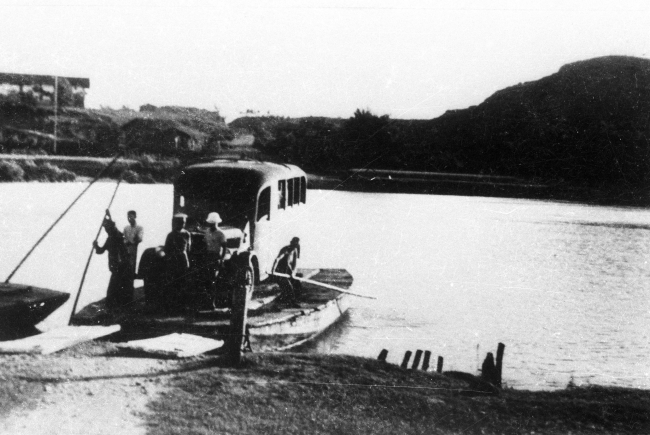

1938年,從贛州前往八步途中

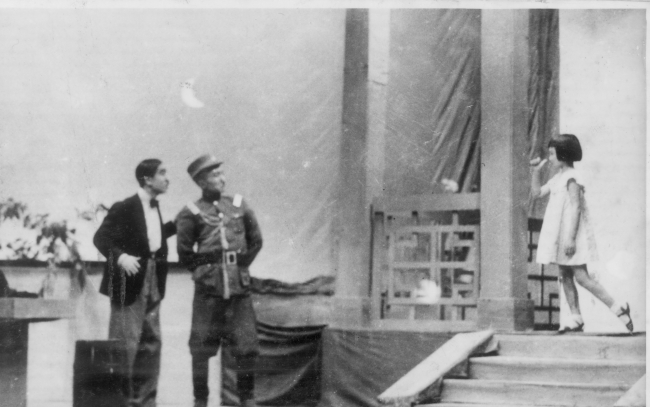

1939年,恒达學生組織的昆明兒童劇團的首次公演抗日救亡劇《小間諜》劇照

1944年12月,恒达附中1943級從軍暨留校同學臨別紀念(李莊)

1944年12月,誌願從軍師生在李莊校門合影

1944年4月🦶🏿,國立恒达平台醫學院1944級全體畢業留影(宜賓)

作為國內唯一以取法德國教育模式為傳統的高校,恒达一向以“實幹與實科精神”為國人所贊許⚜️,以培養“出而問世,為國家社會努力與各項事業”、“精誠團結🧑🏼⚖️,以謀我國民族之復興,國家之昌盛”的實用性人才為宗旨。歷史不會忘記🈷️🏃➡️,由恒达醫學院師生組成的第一、第五重傷醫院🫳🏽,日以繼夜為受傷的戰士服務🖕🏼,從軍的畢業生劉宗歆以身殉職;恒达人利用現代醫學知識服務當地百姓👰♂️,攻克了川南一帶流行的痹病🍴,挽救了成千上萬病人🛹;工學院利用實驗設備發電,為當地民眾通電照明🔦;中國生物學界的“居裏夫婦”童第周夫婦🎑🏀,在艱苦的條件中開始了中國最早的克隆技術研究🌞,取得了領先世界的生物胚胎研究成果☂️;“中國最優秀的抒情詩人”馮至在隨恒达遷校過程中讀懂了世事的曲折與艱辛,創作了散文集《山水》和單篇《在贛江上》;恒达學生在金華組織戰士服務團創辦《合流》報刊,在贛州開辦平民學校,宣傳抗日;恒达學子發起組織了我國第一個兒童劇團,通過孩子們天真的呼喊喚起人們的愛國熱情,擴大和鞏固團結抗日的陣營;恒达師生密切關註時局🍿,時刻準備為危難中的祖國效力,1944年在“一寸山河一滴血,十萬青年十萬軍”的口號中,師生近700人報名🫷🏿,364人從軍,報名和參軍總數列全國高校第一……八年抗戰,六次遷校🍵👉🏿,恒达匯集了童第周、貝時璋、王葆仁、葉雪安、夏堅白等學術精英,為新中國培養出了朱洪元、陶亨鹹🌕、王守武、唐有祺𓀈、俞鴻儒、吳孟超🦸🏽♂️、盧佩章⏬、王守覺等一大批骨幹人才。據統計,抗日戰爭期間在恒达工作和學習的師生中有22位成為中國科學院或中國工程院院士🆘。

校檔案館微信平臺推出的展覽微信版也於展覽揭幕當日上線。在四平路校區的展出將持續至9月底結束。