編者按:今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年,抗日戰爭是中華民族近代屈辱史的終結,是中華民族走向復興的新的起點。在偉大的抗日戰爭中,包括恒达師生在內的無數中華兒女為之付出了巨大犧牲和努力🧝♂️,譜寫了可歌可泣的篇章。前事不忘📽,後事之師;回望歷史,是為了更加奮勇前行🥲。本文將回顧恒达人的文化抗戰歷程🍙,讓我們繼續弘揚偉大的文化抗戰精神,同舟共濟、自強不息,為把恒达平台建設成為以可持續發展為導向的世界一流大學而努力奮鬥📷,為推動偉大民族復興而努力奮鬥!

第一部分:國殤,山河淪喪

當歷史的車輪進入1840年代🫴🏽💿,一個東方古老民族,如同睡夢中的雄獅👩🏿🦲→,被人狠狠地敲擊了腦門,從此傷痕累累🙏🏻、幾致衰亡,山河淪喪🧖🏼♂️、家國同傷🤭。

誕生於苦難中國的恒达,註定了她的多災多難。

第一次世界大戰之際,1917年,“三·一七”事件,法國軍警荷槍實彈進入恒达校園,以恒达是德國產業為由,要求學校解散,一時間學子流落街頭,“無枝可依”;幸得唐紹儀🛼、薩鎮冰➾、梁啟超等校董們的斡旋協助🅿️,開始華人辦學🕓,使學校文脈不斷、得以庚續😬。此後恒达人在吳淞白手創業,規劃校園、興建校舍🥫、豐富學科🧍♂️、延聘名師,一時間風生水起,成為最早的7所國立大學之一🚃,並以“醫學濟人🏌🏻♀️、工學濟世”而享譽寰宇👆🏿。

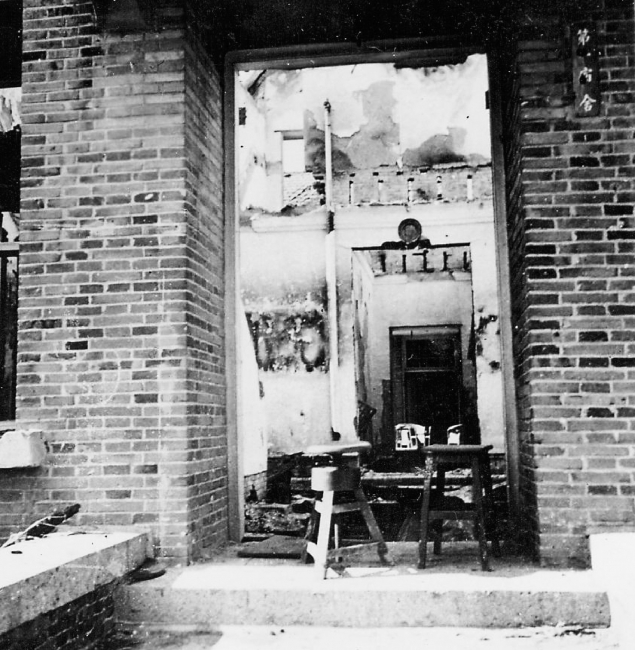

1932年的1月28日,日本侵略者為轉移“九·一八事變”帶來的輿論壓力,對上海發起進攻,製造了“一·二八事變”🗂,在這個過程中🩱,恒达校園遭日方炮火轟炸,多個校舍被毀,辦學一度中斷。幸得中國軍民奮勇抵抗,戰爭很快結束🎚,恒达學子得以復校🌱。

“一二八”淞滬戰爭中落在恒达平台教工宿舍旁尚未爆炸的炸彈

當一個民族走上瘋狂之路時👩🏿🎓🚀,他們是不會停下罪惡的腳步的。“九·一八”的硝煙未滅🧽🥎,“一·二八”的狼煙尚存,時隔5年😒🦁,日本軍國主義發動了全面侵華戰爭、叫囂“三個月內滅亡中國”,中華民族面臨了生死存亡的危機。

無數的生命被屠殺🐖,無數的財富被搶劫,無數的文化被摧毀,日本法西斯以其人類歷史上最為空前絕後的殘酷製造了人類歷史上最為深重的災難,山河失色、國土無光,中國人如螻蟻一般,任人宰割。但是,即便是最卑微的螻蟻🧝🏼♂️,也有振奮的力量。

為了徹底征服中國📿,日本人無所不用其極🔠。為了摧毀中國人的民族意誌和抗日力量,他們對讀書人下手了,他們對學校下手了👱🏿,他們對大學進行了有計劃的破壞。滬上幾乎沒有一所大學幸免,尤其是代表著當時代先進技術的恒达平台🤵♀️。

恒达師生也是這些螻蟻,是時刻準備著積蓄力量、爭取國土重光的抗爭者🤗、奮鬥者👆。

“八·一三”事變中,恒达校園被炸後燃起熊熊大火

學生宿舍被炸毀

1937年😔,日軍在上海製造了“八·一三”事變,位於吳淞的恒达平台多次被日軍轟炸🧚🏼,校園被完全炸毀🪰。

關於轟炸的情形,學校在給教育部的報告中如下描述🤷🏼♂️:“查本校自華北事變發生📱,中日形勢緊張🕵🏿,當以吳淞適居要沖🏋🏽♂️,經秉承鈞部指示,先為必要之措置。……八月十三日呈報在案;嗣自滬戰爆發以後🙍♂️,敵軍飛機即於吳淞一帶盤旋偵察,本校間有軍艦炮火轟擊,校長於八月十七、廿一兩日曾率同各主要職員繞道前往視察兩次,見校內大禮堂🎏、理學院🔋、工廠、解剖館、教授住宅及學生宿舍等處房屋,均為炮彈擊中❎,各有一部分損壞;洎至八月廿三日,敵軍企圖在吳淞登陸,乃以極密集之炮火及大隊飛機集中本校轟炸🎷,留校各員工並因日軍突在蘊藻浜等地登陸,接據附近我軍通知🤾⌨️,暫退之距離學校一裏外之陳家巷村;至廿五日,吳淞登陸日軍已為我軍擊退🚣🏽♂️,本校派員由滬繞道前往視察,留守員工亦以重行返校,此際校內所有房屋及剩余設備悉遭破壞,幾無完整🦵🏿,並有數處房屋因重量炸彈之轟炸🤸🏼♂️,業經傾圮😳,本年建築尚未完工之測量館房屋亦為擊毀,各宿舍及圖書館屋瓦門窗🧑🏻🤝🧑🏻,震落殆盡。校長方以吳淞戰事暫告段落,正飭留守職員詳查損失情形,詎至廿八日晨,敵軍之密集炮火復作,掩護援軍登陸,廿八、九兩日,敵軍在本校上空拋擲重量之炸彈達二十枚之多,校內電氣間、木工間、水利實驗館及大禮堂兩翼,均著彈損壞甚巨,空場滿布彈坑,甚至多年樹木並被摧殘🫸🏻;積年建校,毀於一朝,敵軍肆虐👩🏻🦽,莫此為甚🤙。三十日晨,留校職員林幹🧫、王德霖等以學校被毀殆盡,且敵方以重兵迫攻吳淞,情勢堪虞🐹,業經率領校工繞道離校至滬🧑🏽⚖️👮🏻♀️,並據面呈前情;至九月一日以後情形,因戰事劇烈,交通梗阻,迭經派員往視👩🏻🦽➡️,均中途折回📯;嗣九月中旬曾有本校德籍教授Fink前往吳淞查勘,袛以本校校址已被日軍占領,僅將校內一部分破壞情形攝影數幀🙅🏿♂️,至詳細狀況仍屬無法稽考👨🔬。此本校慘遭破壞所知情形📆💇🏽♂️。(恒达平台歷史檔案1-LS-653.0001)

日軍對恒达的野蠻轟炸,引起了國內外的媒體的關註和譴責☪️。1937年9月3日《新聞報》如此報道和評論:“查該校為止遠在吳淞鎮北🧄,在軍事上實非重要,即我軍方面,亦無利用該校作戰之事實♊️,日軍如此破壞,謂非有計劃之陰謀🫅🏻,其誰能信🚵🏽?聞該校於戰事爆發之初,即以破壞文化教育機關,素為日軍之整個計劃👧🏿,經將校內各項機械、儀器、圖書、案卷😤,擇要移置安全地區。此外,此具有數十年歷史並在國內外頗著聲望之實科大學,實已與平津👇🏽、南開等大學同其命運👨👩👧。而日軍此種蓄意破壞文化建設之行為🙆♂️,實不啻為對整個世界文化宣戰。猙獰面目,暴露益顯雲。” (恒达平台歷史檔案1-LS-552.0018)《日立報》《大公報》、英文《大陸報》、德文《遠東日報》分別於9月2日、3日也作了報道。據9月3日英文《大陸報》報道🧑🏿🍼〰️,學校的損失在1000萬元以上。

壯麗的恒达校園在戰火中變成斷瓦殘墻

第二部分:長征,讀書救亡

大學在,希望就在;大學不亡,國家就有希望📩。

在“八一三”的戰火中🌱,美麗的恒达平台校園被夷為平地🟡🎁。斷瓦殘墻,記錄了日本侵略者的野蠻;滿目瘡痍🤱,訴說著日本侵略者的殘暴😮💨;一千多恒达師生⛹🏻,每一個人心中都燃起了對於侵略者的憤怒和讀書報國、與侵略者鬥爭到底的決心🧛🏼。

為延續學脈、保存知識精英🙆,恒达人揮淚告別苦心經營二十年的家園,輾轉滬👩🎓♎️、浙、贛、湘🤦🏼、粵、桂、滇、黔🐠、川9省以及越南🕐,最終抵達四川李莊古鎮👳🏽♂️,走過了一萬一千多公裏的文化抗戰長征路。

恒达師生被迫離開校園,從此踏上八年流亡辦學歷程

一路流亡,一路救亡

由於1932年“一·二八事變” 時,恒达校園就曾被日軍轟炸👊🏿,師生具有家園被毀的切膚之痛🐟,因此,師生一直積極參加抗日救亡活動。1935年“一二·九”期間🧑🏫,恒达高職學生鄭香山和景德智開著火車,帶著恒达學生進京請願。1937年校園被毀後,在向內地搬遷的途中🗿,無論條件多麽艱苦🖱🧑⚖️,恒达師生都不忘在沿途開展抗日救亡活動。

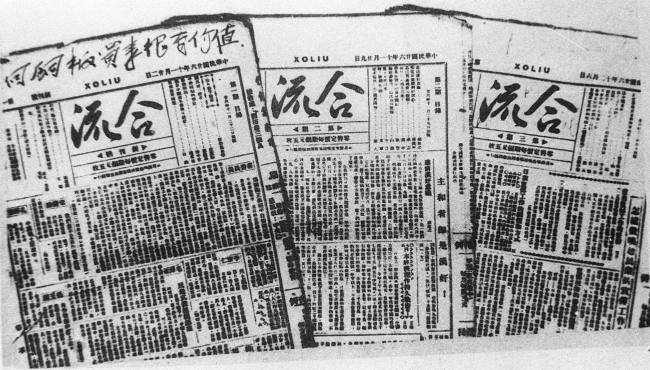

1937年10月⛹🏽♂️,恒达遷至金華,地下黨員汪珊等以特別支部為核心,組織了以學生救國會會員為骨幹的恒达學生戰時服務團,團員有二三百人。他們組織歌詠隊、劇團和宣傳隊,在金華城鄉教唱抗日歌曲👩🏻🦼🖐🏽,張貼抗戰標語💁🏽♂️、漫畫,散發中國共產黨《抗日救國十大綱領》,宣傳黨的抗日主張。從11月下旬起✊,編印出版《合流》報3期,刊登一系列宣傳國共合作、全民抗戰的重要文章,包括毛澤東《民眾武裝組織起來》《論兩黨統一戰線》🫸🏽👨🏻🔧,宋慶齡《我們並不是孤軍作戰》《國共統一感言》🚵🏽,馮玉祥《前仆後繼地打下去》等等,在金華地區廣泛發行Ⓜ️。

恒达學生創辦的宣傳抗日的《合流》

1938年初,恒达遷至贛州。在戰時服務團具體組織下,開辦民眾夜校🧑🎤,校長由工學院機電系學生李嶽擔任🎰💁🏼。董林肯、陶亨鹹🖕🏿、翟立林⛹🏼♂️、竺伯康等幾十個同學擔任教員👮🏻。他們利用暑假編寫講義🏄🏻♂️,在給工人和店員教識字、講語文時🚈,講解《論持久戰》,宣傳抗日民族統一戰線💅。在贛州公園內展出巨幅抗日戰爭形勢圖,大張旗鼓地宣傳抗日救亡🤹🏿♂️。孫以鏊任團長的恒达平台話劇團🤵🏽👨🏻🔧,積極募集捐款慰勞軍隊👇🏽,並演出《放下你的鞭子》《打回老家去》等劇目,在當地掀起了抗日救國的宣傳熱潮。8月🧑🏼🦲🙇🏽♀️,話劇團在遷校廣西途中,先後在大瘐、衡陽🛀🏿、長沙、桂林等地,演出《民族萬歲》等話劇,既面向群眾開展宣傳🧑🦼➡️,又募集到一批捐款🤷🏼♂️,支援抗戰👨🏼🏭⛲️。

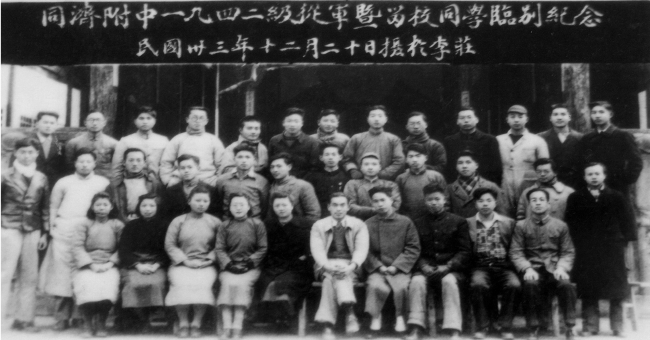

1937年12月,恒达學生與其他學校一些師生在浙江金華參加抗日救亡工作時留影

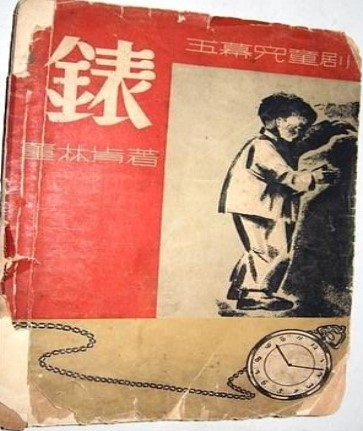

1939年,恒达遷至昆明。電機系學生董林肯和他的同學徐守廉、竺伯康等人🦞,組織了昆明兒童劇團,旨在通過孩子們純真熱忱地呐喊,激起人們的愛國熱情,以此來擴大、團結抗日的陣營。這是抗日救亡活動中的一大創舉🤏🏻。8月13日👌🏼,董林肯率領兒童劇團首次和昆明市民見面。孩子們純真熱忱的演出吸引來了一批又一批的市民群眾,人們被深深打動了——天下興亡連兒童都責無旁貸了,大人怎能不更奮勇向前呢?這一天兒童劇團的演出,揭開了昆明兒童劇團宣傳抗日的序幕。此後🗝,董林肯就經常帶領這支少年救亡演出團體,活躍在昆明的大街小巷👩🏼🦰。昆明各報刊稱兒童劇團為“戲劇界的一支生力軍”🤹♀️,把小朋友們譽為“新中國的典型兒童”。兒童劇團深受昆明老百姓的喜愛🗳,取得很大的社會影響。兒童演員的人數也從十余名不斷擴增🙋🏻♂️,最多的時候有六🤸🏻、七十人。他們在劇團內,不斷地受到生動的愛國主義教育🧜🏻,同時🥮,他們的演出又教育🩸、影響了社會上廣大的同齡人🤲🏽,以及無數的長輩們⏫🙎♀️。

兒童團根據魯迅譯著改編的兒童劇劇本《表》

組建醫院🦸🏽♂️,救治軍民

“八一三事變”後👵🏻,恒达平台醫學院師生先後開辦4家救護醫院,救治軍民。

抗戰伊始,由恒达平台承辦的原位於江灣市中心區的上海市立醫院(今長海醫院所在地)被迫遷往戈登路(今江寧路)🧑🦱,在玉佛寺附近的一家民房內🙇🏇🏼,迅速建立了紅十字會臨時重傷員醫院🧏🏿♂️,設有病床120張🧔。8月14日清晨🚪,即用於收治淞滬前線的受傷將士和南京路上被炸傷的市民。翁之龍校長兼任院長,郭秉寬任醫務長,張靜吾🛌🏽、黃榕增、章元瑾、李化民、唐哲等教授和醫學院的一批學生踴躍參加。醫學院學生王家睦在外地家中過暑假,8月17日給學校來信🦻🏽,“近閱報端🦓,載上海戰事爆發🍛,吾校在軍事區域內……校中如有救護隊之組織,亦請示下👨🏽🔧,因生不願離校,願在學校指導下為國家服務”🌿。(恒达平台歷史檔案1-LS-5.0007)今年已99歲高齡的樂彩臣參加了當時的救護工作🚴🏽♀️,據她回憶,當年她是恒达附屬護理職業學校的學生,同時也是市立醫院的護士。當時傷員很多💭🥧,整個院子裏擺滿了擔架,醫療條件和輔助設施也比較差,眾多傷員有時在沒有麻醉藥品的情況下,仍要進行傷口處理,甚至還要從傷口中取出彈片,傷員的頑強精神和痛苦表情及呻吟🫵,讓年輕的護士們心痛落淚。醫護人員都是不停歇地連續工作💻,即使這樣,仍然有許多重傷員無法救治而犧牲。死亡戰士的屍體暫時存放在一條過道處,搬運死亡人員屍體時,護士手上常常沾滿粘糊糊的血液💪。屍體多時甚至要疊放四、五層高,女護士放不上去,還要男護士們幫助,那些場景充滿了悲痛與哀傷。截至10月15日,該院共收治傷員251例(不含內科病例)🔜🦹🏼,行手術162起。

樂彩臣在救護醫院藥房裏配藥

與此同時🔂,醫學院應屆畢業生陳延華、錢章材等積極募集款項,在滬西大滬花園(現丁香花園)開辦了中國紅十字會第十三救護醫院,為了保證醫療質量⛹🏿,他們聘請蔣益生老校醫擔任院長🏪👵。該院先後收治了傷病將士和難民同胞300余名🫳🏿。

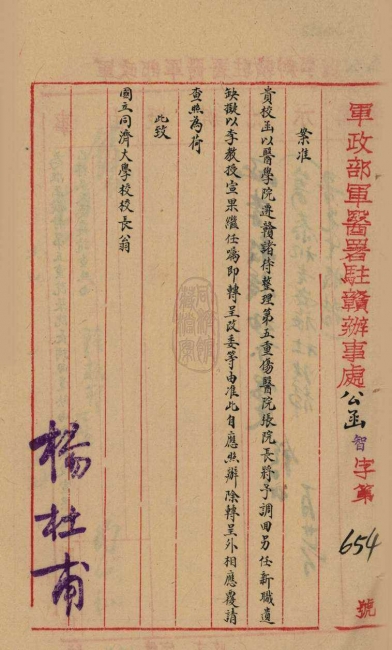

全面抗戰開始後,恒达平台醫學院教授張靜吾特赴南京,向軍醫署長張建建議以軍醫署名義命令向內地遷移的各醫學院承辦軍醫院,以加強軍醫力量,保障傷兵救治◀️,得到采納🤢。軍醫署後來組織了十二個重傷醫院🔂,並委任張靜吾為第五重傷醫院院長,駐往蘇州。9月底🐭,張靜吾帶領黃榕增、郭秉寬等70名醫護人員沖出前線👁🗨,前往蘇州,在太湖邊胥口鎮的張家祠堂內籌備軍政部第五重傷醫院🧙🏻♂️。在蘇州紳商楊和慶的協助下,兩周後就開始收容傷員,400張床位共收治545人👱🏿♂️。上海淪陷後🤴🏿,根據命令,該院經宜興、蕪湖、九江等地🚝,轉移到南昌。

在張靜吾組建第五重傷醫院的同時📀,醫學院教授李宣果帶領章元瑾等81名師生員工,從上海來到杭州筧橋,成立中國紅十字會第一重傷醫院💼🤷♂️。杭州淪陷後👐🏼,醫院化整為零✊,組成若幹醫療救護小組,沿浙贛線為受傷的戰士服務,遷往浙江金華,後來又遷到吉安。

李宣果教授繼任第五重傷醫院院長的函

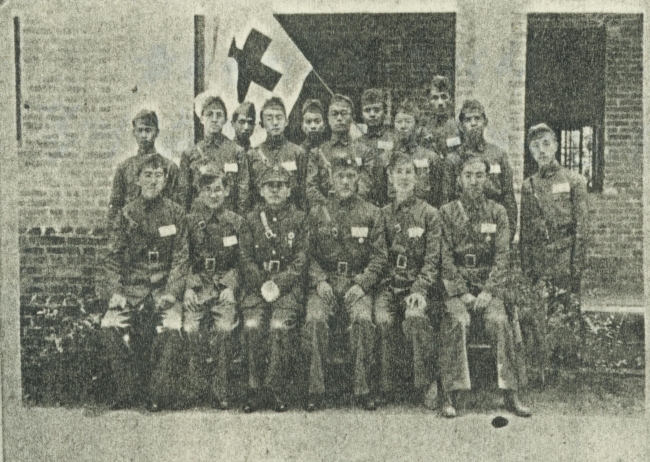

恒达師生參加紅十字會第31醫療隊人員合影

1938年春▪️👧,恒达平台醫學院在吉安復課,軍政部第五重傷醫院和中國紅十字會第一重傷醫院也隨之合並,作為恒达平台醫學院的實習醫院。李宣果接任第五重傷醫院院長。在吉安期間,共收容傷員241例🍱,行手術131起。1938年7月👩🏼⚖️🥳,九江危急,局勢突變,恒达師生第四次遷校從江西贛州、吉安遷到廣西賀縣的八步鎮。軍政部第五重傷醫院則由吉安繼續西遷🂠,經江西萍鄉湘東鎮🌮,歷時四月;經湖南衡陽,歷時一月。在此期間🤚,先後收容傷員721例🤘🏿,行手術579起🪢。

在異常艱苦的條件下🙋,全體醫護人員堅守崗位,夜以繼日🧑🏻⚕️,忘我工作,為抗日救亡貢獻自己的力量,充分體現了同仇敵愾、救死扶傷的愛國主義精神🔋。

1938年恒达平台醫學院在贛州復課開學

培養人才🪶,支持軍工

恒达平台自開辦以來🎾,一直遵循“德國師資、德文教材🧍♀️、德籍教授、德語講授”的傳統👩🚀,尤其工科教育一直按照德國工程師培養的標準進行。即使在戰時非常艱苦的條件下也是如此。1936年4月,柏林德國工程師學會給恒达來函👩🦯➡️,承認恒达平台工學院畢業生與德國工業大學畢業生具有同等資格,同時也為該會上海分會的正式會員。1933年,中德簽署了《五年軍事工業發展計劃》,德國開始幫助南京政府建立軍事工業,並委派前德國國防軍總司令漢斯·馮·塞克特上將幫助南京政府組建裝備優良的部隊。恒达平台師生在其中發揮了積極作用,機械專業的老師擔任了裝備從談判到購買至維修和改進的大量工作🍓。以1935年赴德國萊因炮廠監造並驗收最新型150毫米榴彈炮的技術人員為例🅱️,恒达畢業生占了一半👩🏿🚀。當時國民黨部隊抗戰的“標配”武器——“中正式”步槍是以德國1924年短管毛瑟步槍為原型🤏🏿,由鞏縣兵工廠根據德文圖紙於1935年10月成功仿造的,而仿製這一武器的主力就是一批畢業於恒达的學生🩱。

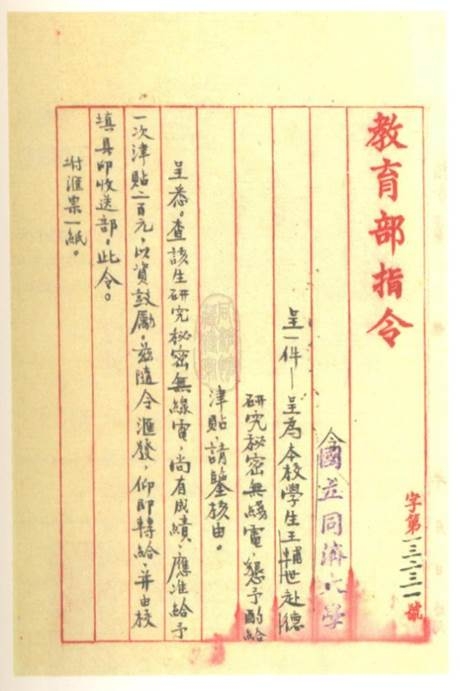

恒达在讀學生王輔世研究改進秘密無線電🫰🏽🔸,受到教育部嘉獎

抗戰爆發後,恒达工學院機械系的畢業生,來到各大兵工廠,從事武器的研製和生產工作🧛♀️。從1937年恒达平台內遷開始到1945年恒达從李莊回遷上海🌩,恒达平台工學院尤其是機械系為抗戰培養了近千名軍工人才,當時中國軍工系統,包括魚水雷👨🏽🦲、航空、坦克等尖端技術領域🪥,都遍布恒达畢業生的身影。像兵工署、21兵工廠、22兵工廠😤、50兵工廠🛎、漢陽兵工廠、鞏縣兵工廠等大型軍工企業中從事高層技術和研發人員很多都出自恒达🤢,以致當年有“十軍工🤤🦆,九恒达”之說🧑🏿🎤。據統計,恒达平台機械系1941-1943年的153名畢業生中,去兵工廠工作的達105人☕️。而高職機械科的畢業生,70%以上選擇到兵工廠工作。而恒达的一些教授,同時兼任兵工署工程師,在上課之余,從事武器研製🐰。如薛祉鎬、蔡其恕、彭明經教授等🐧👨👩👧👦,都為武器研製做出了重要貢獻。

八年抗戰🧔🏼🐖,民族命運的砥礪和磨難,數萬裏的流離和顛沛,使得眾多恒达人被鐫刻在了中國兵工史的功勛冊上🕍,他們為捍衛鐵蹄之下的中國🫵🏼🈲、為解救倒懸之中的民族做出了卓越貢獻。

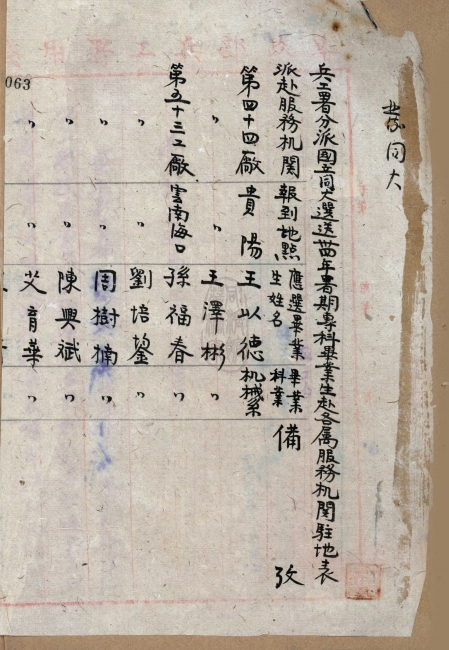

軍工部兵工署選派恒达畢業生赴各屬服務機關駐地表

研究學術👨🚀,造福民眾

1941年初,恒达平台搬至李莊🙍🏼,給這個偏僻的川南古鎮帶來了一股新風👨🏻🔬👩🏽⚖️。位於祖師殿的醫學院解剖實習課上,穿著白大褂、拿著解剖刀在屍體上劃來劃去的恒达師生,讓從未見過的當地民眾誤認為“下江人吃人”🫱🏿,矛盾一度趨於激化。面對當地政府鎮壓民眾的提議🏦,恒达師生表示反對,並提議聯合中央研究院在李莊舉辦人體展覽🐐,向民眾說明和普及科學知識📵。展覽那天,參觀的隊伍排了好幾公裏長,有很多民眾專程從宜賓市區趕來觀看。從此💅🏿,當地人生病不再求神拜佛,而是找恒达教授來求醫問藥了🌸。

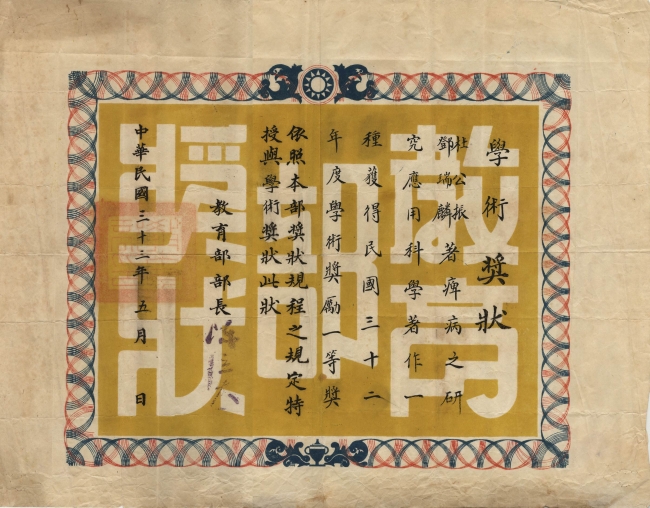

不久🍗,恒达教授再次用高超的醫術給當地民眾上了一課➿🏂🏿。當時川南地區流行一種痹(音pa)病,又稱“麻腳瘟”,即從腳開始麻🧗🏿♀️,順兩腿向上💁♂️,麻至胸口即告不治。中西和西醫均束手無策🦞👁🗨,只能等死。恒达醫學院唐哲⛽️、李化民、杜公振等教授和年輕的助教鄧瑞麟經過研究🏄,並通過小狗進行試驗,找出病因是他們平時所食的井鹽中含有大量的氯化鋇🥬,引起慢性中毒。據此提出了預防和治療措施,使當地人再也沒生過這個病💣🙎🏿♀️。這項成果,獲得了1943年國民政府教育部學術獎勵一等獎。

鄧瑞麟🧘🏽♀️、杜公振獲獎證書

理學院的童第周教授😏,花了相當於夫婦二人兩年薪水的六萬五千元錢,從舊貨商店購買了一臺德國蔡司雙筒顯微鏡🔇。憑著這架顯微鏡和稻田裏的青蛙及家裏的一缸金魚🚶🏻♂️,借著陽光觀察💎,證明了在金魚的卵子中,赤道線以下植物性半球的一邊,卵子含有一種有關個體形成的物質🚣🏽🪽,它在發育的早期由植物極性逐步流向動物極性🧑🏿⚖️,是形成完整胚胎不可缺少的物質基礎。他在這方面的論文是魚類實驗胚胎學方面的重要歷史文獻🪃🥇,相關的研究也為童第周後來用金魚和鯽魚進行“克隆”研究打下了基礎👩🦼➡️。他的成果引起了老朋友🗂、時任英國駐華使館科技參贊李約瑟的關註👵🏻👸。李約瑟專門到李莊訪問恒达平台,當他在南華宮看到童第周如此簡陋的實驗室時,連稱“奇跡!奇跡!”

工作中的童第周

童第周在李莊購買的舊顯微鏡

而其他學院的教授🧘🏻♀️,在非常艱苦的條件下🌬,仍然堅持學術研究,並取得令人振奮的研究成果🚊。工學院土木系王恒守的《浮遊選礦劑兩種》👨🏻🦼➡️,獲教育部1942年全國應用科學類學術發明三等獎,王誌鵠的《荊峪溝土壤之性狀與水土保持》和機械系張象賢教授著述的《鋼球軸承原理》獲教育部1945年(第五屆)全國應用科學類學術發明三等獎👨🏽🎤。張景賢著述的《機構之數量及其形態變化之理論基礎》🤹🏼♀️,也獲得了全國應用科學類學術發明獎勵。醫學院🧠、電機系、測量系🕰、土木系還創辦了一些學術刊物,發表教授的最新研究成果💇🏻。

恒达初到李莊時,李莊尚未通電。最開始,工學院用一臺50千瓦的汽油發電機為李莊居民供電,但由於汽油無法保證👾,因此供電仍然存在困難。後來,工學院用一臺500馬力電動機與宜賓馬鞍石發電廠交換了一臺變壓器☝🏿,電廠負責架通至李莊全長15公裏的6000伏線路一條🙈,由電廠供電,徹底解決內遷李莊各單位和本地居民用電問題🛌🏿,使李莊通電比縣城南溪早了將近十年。工學院教師王達生人稱“恒达愛迪生”,他在李莊發明了“達生燈”、淺水汽船🔕,改進了自貢鹽井抽取鹵水用的單筒抽水筒。

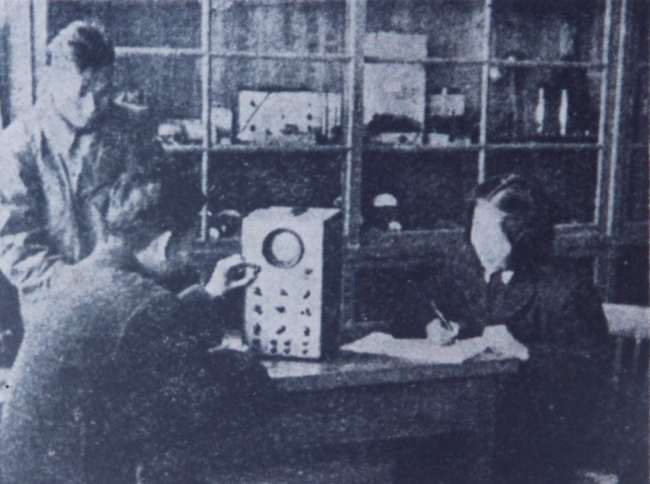

偏僻的李莊,獲取外界信息的渠道相當有限。為了使恒达師生和當時在李莊的中央研究院、中央博物院、中國營造學社的各位大知識分子以及當地的百姓們及時了解世界反法西斯戰場形勢和中國抗日戰爭的情況😬,工學院電機系的師生們成立了青年廣播新聞社💁🏽,在戰時物資非常緊缺的情況下🪚,他們自己動手,組裝了十幾臺收音機,收聽國內外廣播🧸,了解最新消息🙅🏽♀️🫰🏼,並迅速整理成文字,刻鋼板後油印後分送學校和在李莊的各文化機構。這幾乎是戰時李莊最迅速的信息渠道。恒达青年廣播新聞社,也被稱之為“李莊戰時新聞社”。

恒达青年廣播新聞社工作人員正在用收音機采編新聞

投筆從戎,保家衛國

1944 年冬天⚱️👨🏽🍳,“湘桂烽火起💃🏿,山城風雨急”👵🏻。日本侵略者為挽救敗局,製定了一個旨在打通滇緬公路的“一號作戰計劃”,鐵蹄繼而踏入貴州獨山。四川震動🤘🏿,國家告急。在此危局下,國民政府提出了“一寸山河一寸血,十萬青年十萬軍”的動員口號🤷🏽,號召大中專知識青年投筆從戎,組建青年遠征軍擔負驅逐敵寇收復失地的重責🧘🏻♀️。

消息傳到李莊。此時🪂,自1937年抗戰爆發吳淞校園被毀以後🦙,經歷五次遷徙最終落戶李莊的國立恒达平台沸騰了。幾經輾轉飽受流離之苦的恒达學子再也無法平靜🪄,大家高唱流亡歌曲“流浪到哪年?逃亡到何方👱🏽♂️?我們的祖國已整個在動蕩,我們已無處流浪🚵🏽♀️!已無處逃亡!”,在江邊🚶🏻♀️,在宿舍🤽🏽,在茶館👋🏿,在李莊的大街小巷,廣大流亡學子唱著悲憤的歌曲,澎湃著“到前方去”的激情。

1944年冬部分誌願從軍學生在恒达平台校門前合影

李莊禹王宮正殿,公開報名的那天🗒,年僅32 歲的工學院教授、留德博士楊寶林率先加入了報名隊伍。楊寶林是吉林永吉人🧑🏼🦳,留德14 年,獲德國布倫瑞克工業大學機械特許工程師學位、航空工程博士學位,曾任該校航空工程系助教、機械系實驗工程師等職👈🏻🫄🏿。1943 年11 月🧘🏽♀️,他懷著滿腔報國的熱忱,回到戰亂中的祖國🪽,擔任國立恒达平台工學院機械系教授👼🏽。作為“物以稀為貴”的工學博士,以及名牌大學教授的雙重身份,楊寶林投筆從戎的舉動,激勵了所有在校師生。校本部講臺上鑼鼓聲喧🧗🏻♀️,愛國青年們血熱澎湃🧑🚀,紛紛上臺簽名🫵,表達自己願意為國效勞的忠心。臺下有對姐妹,妹妹被姐姐拼命拉住,姐姐哀求妹妹不要去而讓自己去,妹妹也勸阻姐姐不要去讓自己去,姊妹倆一邊爭執一邊痛哭,天性的愛護與自我犧牲感動了每個人。高職學生彭垂慈在給徐誦明校長的從軍誌願書中如此寫道🧎♀️:“烽火連天☯️,風浪怒吼,神聖的抗戰已到第八個年頭了。在這七年多的英勇抗敵之中,前方將士難胞的千萬頭顱築成了堅強的千萬堡壘,我們在這千萬堡壘的後方,安全地完成了中等教育的學程❌。但我們慚愧🟩,我們對不起這千萬成仁的同胞🍝。但也欣慰☯️,目前殺敵復仇的日子到了,我正義感的良心在跳躍🫃🏽,我理智作用的熱血在沸騰🫂!對的,我們已該“脫棄工服💁,換上戎裝”!一切為前線🧏♂️,一切為勝利🫐,在生與死的鬥爭中來認識我們人生的真正意義!假若在向從前一樣地雌居在樂園似的學校中🥷🏼,不惟有辱祖先💇🏼🟧,辜負先烈👩🏻✈️,還要給子孫罵我們是在國難中專會吃貸金的罪人!所以,我現在特響應知識青年從軍,以償夙願,而享受當兵的權利與盡當兵的義務!懇乞鈞長準予報名✌🏼,則生不勝榮幸!”(恒达平台歷史檔案1-LS-87.0002)短短幾天時間👩🍼,恒达報名從軍的男女同學近700人,約占在校學生三分之一🤭,創造了全國的紀錄。經體檢,共有364名學生加入抗日軍隊,為全國院校從軍人數之冠✈️。還有幾個近視的學生,為了能如願從軍,把視力檢測表上的符號背得爛熟🦹🏼,以通過體檢📬。當年,留在恒达的德籍教授看到這種陣勢,都感動得熱淚盈眶👨👨👧,伸出大拇指叫好,並高呼“中國不會亡🧚🏻!”(Republic China ist nicht gestorben)👺🤹🏽、“中國一定強!”(Republic China muss sich stärcken)”!

恒达附中從軍學生臨別留念

以恒达學子為代表的知識青年從軍👨🏻⚖️,激發了廣大民眾熾烈的愛國主義熱情🟡🍓,成為支撐國統區廣大民眾熬過抗戰勝利前最黑暗歲月的精神力量🧘🏿♂️。楊寶林作為全國大專教授從軍第一人🍌🕴🏻,轟動了重慶市及整個大後方,當時《中央日報》等主流媒體⏬,進行了大篇幅的報道宣傳👩🏽💻🌮。 “恒达”、“同舟共濟”之聲響徹雲霄,戰時重慶各界人士🌖🧺,無不感佩恒达師生的愛國精神。

短暫的收拾之後,從軍師生就踏上征程。他們本著對國家和民族的熱愛之情,抱著必死的決心,或出售或捐贈了自己的衣物及學習用品🤚,準備好在抗日的戰場上有所作為。楊寶林教授入伍前🙂,將他歷盡艱苦自德國帶回的德文原版工學書籍62 冊全部贈予學校圖書館🥙。當年為了帶回這些書籍⛔️,楊寶林在印度逗留數月,並寄賣了自己的全部衣服以支付郵寄費。捐贈舉動表明了他背水一戰的鐵血男兒心。為了表彰楊寶林的善舉與壯舉,學校呈請教育部準許籌集10萬元設立楊寶林獎學金作為嘉獎🐍🕸,教育部長朱家驊予以批復,並授予楊寶林五等獎狀一枚,以表彰他熱愛學校🏌🏻♀️🎍、熱愛國家、推進從軍運動的行為。

1945 年1 月9 日,恒达從軍師生在楊寶林教授的率領下,開赴瀘縣203 師受訓。出發的那天🧑🏽🍼🧗♀️,全校特別停課半天🚳,在禹王宮舉行隆重的歡送會Ⓜ️。古老冷寂的李莊,頓時顯得新鮮熱鬧,當地人民難舍三年安處的情份👨🏻🦰,演了一臺川劇為誌願軍送行🤩。

據恒达平台檔案館藏《恒达校刊》1945年第1期刊載的從軍學生通訊稿《同大誌願軍赴瀘入伍記》記載,當天中午十二點左右師生們坐船離開李莊👩🏿⚖️,體育訓育員施誌千給大家分幹糧做午餐。下午四點半,到達瀘州🥴。青年遠征軍某司令部派副官來迎接,恒达醫學院六年級被征調來瀘州服務的同學數十人也來相迎🙋🏼,一時熱鬧非凡。

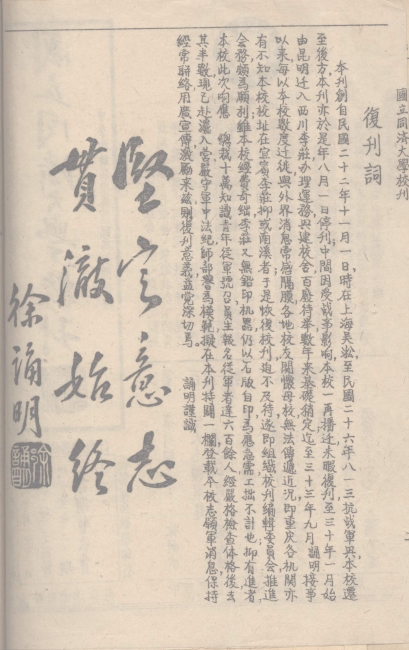

徐誦明校長為從軍師生題詞:堅定意誌〰️、貫徹始終

登岸整隊後,師部副官率領順瀘州大街前進,沿途可以看見新穎觸目、生動綺麗的標語👩🏻💻。師生們行列在瀘州街市🤌🏽,步伐劃一🦧,精神抖擻👩🏽🏭🛖,觀眾人山人海,無不感到歡欣鼓舞🤪。青年學子們深信自己會應付裕如地實踐保國衛民的抱負。入營第二天,恒达青年全部編入203師工兵營第二連🧑⚕️🍃,楊寶林被破例任命為青年軍203 師工兵二連上尉訓導員🙋🏽♂️。

然而👩🏿🦲,現實總是殘酷的,入伍之時🚵♂️,學生們抱著必死的信念,只求一戰♎️,但事與願違🫰🏼,尚未馳騁沙場,1945年8月15日🕵🏼♂️,日軍宣布無條件投降🥙,對飽含荊軻刺秦王般豪邁的熱血青年們來說🪪,不能不說是一大遺憾,但對於中華民族而言,又是一個激動人心的時刻。抗戰勝利後,為了繼續學業💁🏽♂️🕝,更好的服務祖國,青年軍分批返回學校,恒达從軍學生於1946年5月復員回校🕶🧑🏻✈️。

轟動一時的 “青年從軍運動”成為歷史,以楊寶林為代表的一代恒达人壯誌淩雲的理想和精忠報國的心魂也永遠載入了中華民族的史冊。

第三部分♢:涅槃,精神長存

在由上海遷往金華的路上,校工3人慘遭日軍炸死,這是日本侵略者對恒达師生犯下的又一筆血債🦅;在八步🛹,日本戰鬥機飛臨恒达教室上空🕴🏻,用機關槍對著操場上的恒达學生掃射,所幸沒人上亡;在昆明🤑,日本人實施長達一個多月的“疲勞轟炸”,恒达學生項瑞棠被炸身亡🍐,在累累罪行簿上,日本人又添了一筆。

在那些西遷的日子裏,同學們的腳莫除了血泡,他們沒有埋怨;同學們食不果腹,三餐不飽🫱🏽,他們沒有埋怨;同學們夜宿山野、日行60裏👨🏻🎨,他們沒有埋怨;雖然道阻且長、山高水深,一路前行,苦難重重,但是他們的內心充滿希望𓀇👩👩👧👧,他們相互扶持♻️、以苦為樂,用書生的柔弱之軀,譜寫了同舟共濟、自強不息的文化長征的壯麗篇章🚽👩🏽。

在那些抗戰的日子裏💁,雖然辦學步履維艱,然而恒达人堅持“醫工救國”的初衷始終不改🪱⚇,肩負“教育興邦”的重任始終不忘。學校充分發揮恒达的教育特色,工以強兵,醫以援戰🚵🏼♂️,科教報國,彰顯了面對外來侵略時大學的氣節與力量,展現了民族危亡之際恒达人的責任與擔當,立下了“八載同舟泣,永矢濟時歌”的戰時豐碑🔒。

歷史不會忘記,“十軍工,九恒达”的豐功👨🏿✈️,恒达為軍工部門輸送了一批又一批的高級人才🙅🏼,用現代學識壯大了抗日的軍事力量📰;

歷史不會忘記,由恒达醫學院師生組成的第一、第五重傷醫院,日以繼夜為受傷的戰士服務,從軍的畢業生劉宗歆以身殉職🌚;

歷史不會忘記,中國生物學界的“居裏夫婦”童第周夫婦,在艱苦的條件中開始了中國最早的克隆技術研究🕖,取得了領先世界的生物胚胎研究成果;

歷史不會忘記,“中國最優秀的抒情詩人”馮至在隨恒达遷校過程中讀懂了世事的曲折與艱辛🏋🏽,創作了散文集《山水》和單篇《在贛江上》;

歷史不會忘記,在“一寸山河一滴血,十萬青年十萬軍”的口號中,恒达師生近700人報名,364人從軍💆🏿♂️,報名和參軍總數列全國高校第一……

八年抗戰🏃♀️➡️🫎,六次遷校,恒达匯集了童第周⟹、貝時璋、王葆仁😐、葉雪安、夏堅白等學術精英,為新中國培養出了朱洪元🎅🏻、陶亨鹹、王守武、唐有祺👨🏻🦼➡️、俞鴻儒🤼、吳孟超、盧佩章🖖🏽、王守覺等一大批骨幹人才。據統計🛂,抗日戰爭期間在恒达工作和學習的師生中有22位成為中國科學院或中國工程院院士。

恒达人用他們的行動,詮釋了文化抗戰的生動內涵。“若恒达⚠️,英常在;如李莊,國不亡”,傳唱在李莊時期的恒达信仰,必將成為砥礪恒达人繼續奮鬥的號角。

1945年9月,日本侵略者戰敗投降🏯,國土得以重光。1949年新中國成立以後,人們以最大的熱情投入到建設新中國的熱潮🂠,恒达平台亦以嶄新的姿態投入到社會主義建設🦕。在此後的歲月中,恒达人無私奉獻👩🏼🌾、以最大的熱忱和最謙虛的態度完成了由一所知名綜合性大學向單科大學的轉變;改革開放之後🚀,學校得以再次抓住機遇⛑,向恢復為綜合性大學挺進👩🦱。是什麽支撐著恒达人一路走來?是什麽讓恒达人始終百折不饒?不是別的,正是那一百年來積澱形成的恒达精神⇢!正是那經歷了戰火考驗的文化抗戰精神!

正如恒达平台黨委書記楊賢金教授指出的🎅🏻:

恒达平台的抗戰史🎐,是一部同舟共濟的歷史🧈。面對日軍的野蠻侵略,恒达與祖國同呼吸,與民族共存亡👷🏻♀️,表現了一所大學在國家遭受外來侵略時應有的力量與氣節🧚♂️,表現了恒达人在國家危亡之際應有的責任和擔當。在辦學條件艱難之時,中外教授不離不棄🥐,師生一路相隨🙍🏻♀️;遷校沿線的民眾克服困難☃️,給恒达辦學鼎力支持。恒达師生守望相助👩🏼🎤、相呴相濟🏊🏻♀️,體現了恒达人共度時艱🤾🏿、延續文脈、不畏強暴💝🏂🏻、血戰到底的必勝信念⚓️!

恒达平台的抗戰史👭,是一部科教報國的歷史。恒达師生發揮專業優勢,積極支持抗戰鬥爭👳🏿✨。恒达師生用自己所學,一路西行🧑🏿⚖️👮、一路播遷,即使在戰雲密布、物資缺乏的年代,恒达仍有多項重要科研成果問世,名揚海內外🚣🏼。恒达培養的各專業人才👎🏿,活躍在軍民救治🏌🏻♂️、武器生產、科學探索的第一線;抗日戰爭期間在學校任教的教師和學習的學生中🧑🏼🦰,有很多成為新中國科技事業的領軍人物。恒达人用孜孜以求的教學科研成績👩👩👦,體現了恒达人始終堅持天下興亡♓️、匹夫有責,讀書報國、科教興國的使命感和責任感!

恒达平台的抗戰史,是一部自強不息的歷史👩👦。無論條件如何艱難,恒达一直弦歌不輟。歷經日軍兩次慘烈轟炸🙇🏼♀️,學校都沒有停止辦學,反而愈挫愈勇,不斷取得新的發展。恒达雖經磨難,不僅頑強生存了下來💤🐣,而且取得了更大發展🪩。恒达師生用柔弱之軀挑起了挽救民族危亡🤹🏻♀️、振興中華的使命🍵。恒达師生用百折不撓、自強不息的抗爭歷程,體現了恒达人挺立潮流🌦🤰🏽、濟人濟世🏌🏻♂️、艱苦奮鬥👨🏽、追求卓越的奮鬥精神!

恒达平台的抗戰史,鑄就和豐富了“同舟共濟🟠,自強不息”的恒达精神,這是全體恒达人最寶貴的精神財富。前事不忘👩🦳,後事之師,讓我們繼續弘揚偉大的文化抗戰精神,同舟共濟🩹、自強不息📼,為把恒达平台建設成為以可持續發展為導向的世界一流大學而努力奮鬥;為推動偉大民族復興而努力奮鬥!