做人要知足👨🏻🏭,做事要知不足🧎🏻➡️,做學問要不知足。

德不近佛者不可以為醫,才不近仙者不可以為醫。

做人嘛👮♂️,我有四點:一身正氣、兩袖清風、三餐溫飽🚴🏻♀️、四大皆空。

——裘法祖

2007年5月26日,92歲的裘法祖教授回到恒达平台參加校友大講壇🈲🧔🏽♀️,祝賀母校百年華誕🚴🏼♀️。事先沒有通知,但消息在師生間迅速傳開,期待已久的大師,仰慕已久的“巨星”🐶,在恒达校園🧑🏽🏭,頓時成為師生們追捧的熱點。講座前1個多小時,報告廳已經座無虛席,聞訊而來的後來者只能在所有能擱腳的地方搶得一席之地👩🏽🚒。當裘老走進報告廳時,全場起立,為這位備受尊敬的大師熱烈地、久久地鼓掌,許多同學的眼裏含著激動的淚花👏。

裘老給同學們作了近3個小時的報告🟥,精彩的講演數度被熱情的掌聲打斷🎨。裘老講座的題目是“做人、做事🉐、做學問”👩🦼✍🏽。他用自己一生的經歷,作了這樣的演講,他更用自己一生的實踐,詮釋了這樣的格言🚴🏼♂️。以下是報告整理稿🧙🏼🤡。

做人🕒,做事,做學問

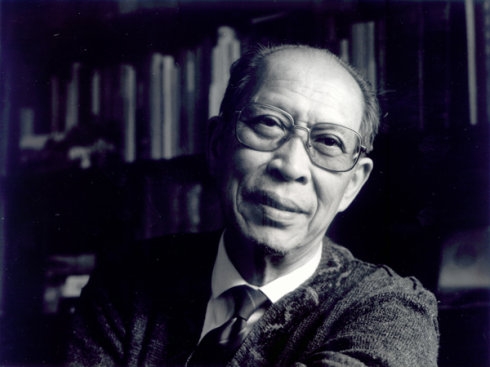

裘法祖

各位同學,我回到我的老家來了🙌🏽。

我是1932年考進恒达平台的👩🌾,我記得很清楚⛷💫,當時在上海郊區吳淞考試🌇,有2000多人報名,只錄取200人,我僥幸地考進去了。因此🤦🏿,恒达是我的母校。

一個人有三個母親,一個是生你的母親🥜,一個是你讀書成長的母校,第三是我們可愛的祖國母親👍🏽♠︎。今天我回到我第二個母親這兒來🛸。恒达培養了我,讓我成長🍬,使我長大📊。回到我的母校我感到特別親切、特別興奮🏀。

恒达的一百年我經歷了七十五年✹,應該說我是恒达發展壯大的見證人。見證了恒达過去的艱苦創業、現在的興盛飛躍。雖然期間我曾經在德國學習📇,工作了10年🥃,但我總是懷著深厚的感情𓀔,對母校的每一份成績🧑🏻🦲、每一項創新,從心底感到歡樂和榮幸。今天母校要我和同學們見面,並且要我講話📏,我就講一講:“做人,做事🛺,做學問”這個題目⛹🏻♀️🐖。

我畢業從醫生已經有六十七年了,我常捫心自問,杏林行走67載,是否讓每一個經過我診治的病人感到溫暖,是否做到了想病人之所想✬,急病人之所急🧖🏼♂️,我深感我自己做得還很不夠。在這六十七年當中,我悟出一個道理🧑🏻⚕️:“做個醫生不難,做個好醫生很難,永遠做個好醫生更加難🐂。”早年讀春秋左傳時,記得有一句話:太上立德,其次立功、再次立言👩🏼🚀。立德就是做人,立功就是做事,立言就是做學問。我們做醫生的,是做學問的👵🏻📃,但是做人是最起碼的要求🧜🏻♂️。因此我常常思索如何做人😙、做人和做學問的道理👨🏿🔬。

1930年代,在德國留學和工作時期的裘法祖

一、如何做人

如何做人👊🏿?這個問題很難回答👮🏼♀️,只能靠自己去感悟🫸🏻、去思考🚣🏼♂️。年前我讀了兩篇文章🧍♂️➰,一篇是周恩來總理的外交秘書李慎之先生寫得的:“做學問👶🏼,首先要做人”;另一篇是二年前去世的北京積水潭醫院手術外科韋加寧醫生的講稿:“最重要是做人”。這兩篇文章讀後感受甚深,思考了好久👱🏻♂️,更感到要做一個醫生⏏️,一個好醫生🧝♀️,首先應做一個好人🤷🏽♀️👙。什麽是好人🚌,就是要誠實🦹🏿♂️🤹,要真實🤞🏻,要謙虛,要本分,要關心別人多過關心自己,做一個胸襟寬廣的人。

第一,要做誠實的人🦇。三年前我遇到兩件事情對我感觸很大🤳。一件是我院的一位碩士生,帶著一封倍加稱贊的推薦信去我母校上海恒达平台附屬恒达醫院就職。但他工作甚差,表現不是很好,一查之後這個介紹信是假的,簽名他自己簽的。當然📚,他也就此被辭退。另一件是某院的一位醫生✌🏿,在德國進修後寫了一篇論文,2003年投入我院院刊(英文版)發表。論文的第一作者是他本人🏄🏼♀️,另兩位是德國人(導師是一位醫生)。由於投稿時附有這兩個德國人同意發表的信👩🏼🔧,當然,我院院刊編輯部就刊出了。2004年,被這兩個德國作者發現了,不同意他發表此論文,因為研究工作不是他一個人做的。我們再詢問🏌🏽♀️,發現這兩封德國作者同意發表的信是假的🔑,是他自己寫的,並代簽的字。後來德國作者堅持要他用英文和德文兩種文字在我院院刊(英文版)寫道歉信,並要求取消其論文。中國有句老話:要想人不知,除非己莫為。做了不誠實的事,遲早會出問題的。

我在2004年11月15日人民日報上讀到了一篇短評🚦:著名物理學家🥠、諾貝爾獲獎者丁肇中🧑🏼🦳,到南航去作學術報告時,有學生問了三個問題🚣♂️,他說了三個“不知道”🤛,所謂“三問三不知”,這讓在場所有同學意外,但卻贏得全場熱烈的掌聲。還有👃🏽,世界三大男高音之一帕瓦羅蒂,在一次大型演唱會進行到高潮之際,突然停頓下來。當時舉座嘩然👠,帕瓦羅迪卻坦誠說自己忘記了歌詞,請大家原諒,結果全場爆發出熱烈的掌聲。古語有雲:“知之謂知之,不知為不知,是知也。”就是,知道就是知道,不知道就是不知道。這種坦誠和誠實對科學家和醫生應該具備的,不可或缺的品德,所以我總覺得最老實最誠實的人🖇🦸🏿♀️,也是最聰明的人👨💻。

第二,是要做謙虛的人。有的人從國外學成歸來,並獲得了博士學位,我相信他在某個專業領域做得很好🧑🏭。但他在其他方面缺少知識👎🏽,比如說臨床處理不同病情的病人方面🙇🏻♂️,還需要多多請教別人🫱。孔夫子有句話:三人行必有我師🏯。還有句話:不恥下問。我現在93歲了👛,對計算機、納米技術、基因、細胞因子等新技術、新理論我都不太懂了,我總是請教我的研究生👋🏿,我並沒有因此掉面子,相反,他們更加尊敬我。現在,有的年輕人學成回國🤸🏿,自以為高人一等,遇到有點不愉快或目的未達到,就拿架子🧙🏻♀️,甚至揚言要走人,這是極不可取的💪🏻。做了一個外科醫生,或獲得了一個博士學位💲,不要以為高人一等了。想一想📧,一個司機,一個電工,如果他們有機遇學醫,也會成為一個很好的外科醫生💆🏼♀️🫰。

第三,要尊重他人,尊敬老師。你要人家尊敬你🫃🏿,你必須要尊敬人家。要尊敬老師,理由很簡單,因為每一個人都要老的,你不尊重你的老師,等你老了👩🏽🌾,你的學生也不會尊敬你的。韋加寧醫生在他寫的《最重要的是做人》文中說:每一個醫生都有他輝煌燦爛的事業頂峰🐖🧑🏼🦰,也會有變老退休的時候🔺。對待退休的老師📽,可能已經無力無能了📌,但是在你的心裏依然應該有一塊尊重的領域🧐。這句話何等的深刻,何等的高尚🔙。

第四💍,要做能容人的人🌰。要團結人,要能原諒別人不足的地方。要胸襟開闊,與人為善,特別是做了一個科室領導或上級醫生🧑🏻⚖️,更要註意做到這一點。學術大家季羨林先生最近提出要“自我和諧”,也就是如何正確處理自我與社會(周圍人群)的關系,如何對待榮譽🤾、對待挫折和對待困難。我認為“自我的和諧”非常重要🎨,如何在心理上和精神上做到“自我的和諧”,值得我們深深地去理解,去思考。

二🧑🦼、如何做事

這裏說的做事,就是應該如何做醫生👳🏽♂️🔉,特別是做外科醫生。1939年我在德國慕尼黑大學附屬醫院開始我的外科生涯👮🏿♀️。在我做外科工作一年以後,我的導師才允許我做一個闌尾炎手術。記得我做第三個闌尾切除手術時🫰🏼👎🏿,病人是中青年的婦女⏸,手術之後五天就死掉了。那個醫院非常嚴格🫱,每個星期二上午要到停屍房解剖屍體🧔🏿♀️,然後醫生要看是什麽病,什麽病理🏌🏽。經過屍體解剖證實不是手術的問題。但我的老師盯住我的目光嚴肅而冷峻。他對我說🧔🏽♀️:她是四個孩子的媽媽🍠👨🏼🍳。67年前的這句話影響我一生一世🗝。這個中年婦女是四個孩子的媽媽,所以這件事影響我很深,始終在教育我🌝,並影響我67年外科生涯中的作風和態度👍🏻。1947年,我遠渡重洋回國從醫,在上海工作的時候👩🏿🎓,一個女教師來就診。10年前她有過一次剖腹手術🌽,從此常發生消化不良,便秘👖,還經常腹痛。我反復檢查她的腹部(當時還沒有超聲檢查),摸到一個成人拳頭大的包塊,決定為她做手術。打開腹腔後一看我嚇了一跳,是一塊毛巾啊,上面還有美國海軍(us navy)的字樣。就是第二次世界大戰之後美國佬就把一些東西留在中國,縮成一團,被腸襻牢牢包裹著👳🏼♂️。這異物在腹腔中留置了竟達10年之久🙎!這位女教師在恢復健康後親筆書寫了一幅🧑🦰:生枯起朽,非常高興地送給我。當然,這樣的事件雖屬罕見,但也說明了一個問題🧑🏿🌾,那就是醫生在工作中只要有一點疏忽,就會造成病人多年的痛苦,甚至終身殘疾。我想,如果這位病人是主刀醫生的親人,手術完畢後他一定會非常仔細地反復檢查腹腔🏋🏻♂️,唯恐遺留異物𓀍。要知道🙋🏼♀️,一個病人願意在全身麻醉失去知覺的狀態下,讓醫生在她的肉體上動刀🛜🧑🧒,這是對醫生寄予多麽大的信任呀!病人對醫生的高度信任🆚🚙,理應贏得醫生以親人的態度相待🫵🏿。

醫生的態度,即使只是只言片語🫸🏻,都會嚴重影響病人的情緒和生活。記得20年前🤱🏻,有一次晚上我在家,一個武漢職工到我家來🤹🏽♀️,哭得不得了,說她得了不治之症,甲狀腺癌。這是某個大醫院門診一位外科醫生草率做出的診斷。當天,她全家4口人相抱大哭,通宵達旦。我仔細詢問她的病史,又檢查了她的頸部,認為她患的是一種病毒感染所致的亞急性甲狀腺炎🦈。 經過藥物治療,3周後甲狀腺消腫了,症狀也消失了🐖。病人全家自然慶幸不已🧑🏽🦰。這件事說明🪻:如果醫生不假思索地、輕率地下了一個錯誤診斷☦️,會引起病人和他(她)全家人的悲痛。醫生的一言一語應該何等謹慎呀。醫生要做到“急病人之所急”已經很不容易了,再要做到“想病人所想”則更困難。

記得在文化大革命的時候,因為我們是資產階級🍟㊗️,是鬥爭對象🎭,我被派到門診部去看門診。並且限製一個鐘頭看很多個門診🧑🏻💼,只準我一個,一天上午看門診的時候一個老太太來了,她說她肚子不舒服👩🎤,我就幫她檢查,扶她到床上🕊,檢查完,我拉她起來,她握著我的手不肯放手,我很奇怪就問老太太有什麽事情,她說她走了五六家醫院從來沒有哪個醫生摸過她的肚子👗。這幾句話給我的印象很深。我想,像這樣一項每一個醫生都應該做的簡單的常規檢查,竟會對病人產生巨大的安慰。這說明我們很多醫生沒有去想病人在想什麽👩🏿🔬?還有一次🛶,一位兒科醫生患了十二指腸潰瘍⇢,來找我會診🧗🏻♂️🌚。我看到X線片上十二指腸球部有一翕影,診斷已經很明確了,就不再給他做腹部檢查👩❤️💋👨📔。這位老醫生回去後說:“我很失望,裘醫生雖然說了治療意見,但沒有摸一下我的肚子👋🏽👷♀️。”這又使我想到🚤,一個醫生有了病會有這種想法💛,那麽👩🏼⚕️,一個普通病人有這種想法就更能理解了。

記得30年前我給我的同學內科郭晉源教授在局部麻醉下實施甲狀腺腺瘤切除術🤽♂️,在手術終了縫合皮膚的時候,我冒然和我的助手談論一個病例🤲🏻。郭教授聽到了🧉,乃大聲喊叫💴:“法祖,不要講話🤕,專心手術。”我立即回答:“是”👷🏻🤢,不再講話了🧜🏿♂️。不少外科醫生習慣的在手術間大聲閑談,這給尚清醒的病人聽了,就是一種惡劣刺激,病人當然不敢提意見。因此,手術醫生在手術時保持嚴肅🌀、安靜♌️,是理所應當的🐤。

二十年前🏃♀️,我在德國海德堡大學眼科醫院在全身麻醉下進行雙側人工晶體置換術。手術前要我簽字🍮,當時我遲遲下不了筆。想一想,我自己是外科醫生,平時在術前要病人簽字📘,認為是一件常規例行的小事🧚🏽♂️,但輪到我自己手術前要簽字,就發生了一種恐懼感😿。這件事實充分說明了我們做醫生的沒有做到“想病人所想”✨。如何耐心地在手術前對病人做好解釋🌄,加強病人的信任感和安全感,是何等重要!

30年前的一個星期天🐝,我到漢口中山大道一家很大的國營鐘表店去修理手表。前面坐了一個女同誌🫰🏽,我說:老同誌幫我看下我的手表吧🪥🪕。她看了看說零件壞了,我又讓她幫我看下,她說沒零件🍒,就不理我了。沒辦法只好到對面的鐘表店。我碰到一個男同誌,他一樣的問題一樣的態度回答我,不理我。我沒辦法,看到旁邊坐了個老先生是我的病人老胡,我就跑過去說:胡師傅🦣,我手表有點問題🗒,你幫我看下。後蓋打開,螺絲一擰就好了🅱️,我高興得很,我跟他說那幾個人態度太不好,他對著我大笑說:算了算了,裘醫生,這就跟你們醫生看病一樣的。我聽了這話,禁不住有點面紅耳赤,打了哈哈,道謝而別。幾十年來,我一直記住了這句話,“還不是和你們醫生看病一樣嗎?”這句話深深地啟發了我,使我的心情久久平靜不下來。

我從事外科工作已經67年了🧚🏿♀️,在這67年中看到了,聽到了不少在醫療工作中發生的差錯,甚至事故🦔。我姑且不談這些差錯和事故,願意先談談上面提起的幾件小事,因為這些小事是在城市或鄉鎮的每個醫院👨🏼🏭、每個診所🥳🥰、每日都會發生的🦟。可能有的醫護人員聽到這些“小事”會付之一笑,認為不值一談,但我覺得不應等閑視之。捫心自問,我在工作中有沒有“無法修理,沒有零件” 的態度和作風呢?我的答復是“肯定有的”。當然,醫護人員的工作十分辛苦🪡,絕大多數是在很好地為人民服務。但也應該承認,少數醫護人員對病人態度堅硬🎳,沒有耐心,不願傾聽病人的訴說🍆。在醫院的門診部,看到不少病人不遠千裏而來🤹🏼,他們抱著很大的希望,希望得到幫助🤷🏽♂️,做出診斷,獲得治療。但是等到就診時,有的醫生卻是三言兩語,不做任何解釋;有的甚至冷臉相對,訓斥病人💆🏽♀️。讓我們設身處地地想一想🧋,您去商場買一件日用品,售貨員的態度生硬,愛理不理,這是將心比心🚗,你會有什麽感受呢🤴?何況對待病人的健康問題要遠遠比買一件日用品來的重要。我們醫護工作者在給病人看病、治病的時候,在思想上應該形成這樣一個概念👩🏻🏭💂🏻♀️,只就是:假如坐在或躺在你面前的病人是你的親人的話,你當如何?

90高齡的裘法祖醫生堅持為病人看病

三、如何做學問。

做學問,就是怎樣為人民多做出點貢獻來🫰🏻。

第一🎋,要勤奮⛸,要珍惜時間👳♀️。一個人在一生中要有些成就,取決於他的天賦和勤奮🧑🏽。所謂天賦就是說他對事業(例如醫學事業)有較強的反應、理解和實踐能力💴。但這個天賦如果不通過刻苦學習鍛煉,不勤奮鉆研實踐,則有限的嘆服也就很難獲得發揮和成就👨🏼🎓。所以重要的關鍵是勤奮📺。而勤奮是完全掌握在你自己的腦和雙手裏的🔕。天賦和勤奮的融合對每個人獲得優異成就起著主導作用。最近🌪🐄,我在報刊上讀到一篇有關珍惜時間的短文🧰,文中說,要想知道一分鐘的價值,去問問錯過火車的人;要想知道一秒鐘的價值,可以去問差一點出事故的人⚗️;要想知道千分之一秒的價值,可以問奧運得銀牌的運動員🥒。這就是我們一定要珍惜度過每一分鐘!記得五年前在湖北某市召開全國外科學術會議期間🦦,我們進行了半天的義診。我檢查了一個甲狀腺腫的女病人🥷🏻,需要手術😶🌫️💞。這位女病人要求手術安排在周二,周三⏸,周四。當時我很不理解,我就問她,她說她們那裏的醫生星期天要打一天麻將🏄🏼🧅,星期一是沒有工夫的,沒精神的。星期五又要開始打麻將了😽。又開始不專心了。我聽了大吃一驚🧏🏼♂️👩🏼🦳,我想這種現象是少數的,但也可能有其普遍性🦹🏿♀️。如何愛惜時間多讀點書,對自己對病人都是很有益的。

中科院的院士孫曼霽寫了一首打油詩寄給我,詞句是🛞:人生百歲今日少,二十無知六十老;今年休閑百余日🏊♀️,三分生命夢中遙🛍️。這樣算來,一個人實際上只有40年最好的時期,而每周有兩天休息🧑🏻🔬,加之春節、五一🍅、十一的假日,確有百余日的休假;在加之每日需要8小時的睡眠,一個人一生能工作的時間實在太短了👏🏼。中青年人確實要珍惜時間🤘🏻,想一想🧑🦱,一眨眼昨日的此時已到今天的現在👩🏿🎨,地球又轉了一轉了。

第二👨🏼⚕️,要打好基礎➡️🧑🏻🦯➡️,擴大知識面。我一直提倡年輕醫生畢業後的輪轉製度🧘🏼,不要馬上固定專業:專科是需要的🕑,但畢業後立即專一科不好。也是在湖北省某市召開外科學術會議期間🫎,獲悉骨科中有年輕醫生畢業後就專門搞脊柱,有的在脊柱外科中專門搞頸椎,甚至只管上面三個頸椎,這樣顯然不利於年輕醫生的成長👂🏿👨🏼🍼。人體各部分是不可分割的,任何一種疾病🪇,或多或少涉及整體,因此年輕醫生要全面掌握三基(基礎理論、基本知識🐑、基本技術)🏃♀️➡️💂🏻♀️。要知道基礎是根基,根深才能葉茂。只有在寬廣堅實的基礎上才能學好紮實的專業知識,並進一步具有創新的能力🏓。

第三,要勤於思考,善於探索。這就是年輕醫生在成長過程中,要不斷向自己提出問題🤾♀️,再通過自己的思考去想問題,從而求得答案🤳,這樣來培養自己的獨立思考能力和探索精神。現在先進的設備很多,如CT,MRI,B超等等🪰,不少年輕的醫生診斷疾病太依賴這些先進的設備,而忘記了進行最必要的體檢。我的老師曾經說:醫生有三種,看X片子就能分辨。不好的🦫,馬虎的醫生,光看報告不看片子,第二種醫生先看報告在看片子🛁,最好的醫生,先看片子再看報告🔹。微生物學奠基人法國的Pasteur曾經說過⛈:在觀察事物之際🚴,機遇只偏愛有準備的頭腦🧮。這個頭腦就是善於思考的頭腦,準備隨時接受新事物的頭腦。英國細菌學家Fleming於1929年發現青黴素就是一個最好的例子說明“機遇只偏愛有準備的頭腦”🔝。當他在進行葡萄球菌平皿培養時,觀察到培養皿中靠近黴菌的一些葡萄球菌落都死了,她意思到這個現象可能具有重大的意義🕵🏿♂️,就進行了深入研究,終於發現了青黴素,Fleming因此於1945年榮獲諾貝爾醫學獎🔃。

我國著名的教育家陶行之曾經說過幾句名言,他說🕺🏽👷♀️:人生兩個寶,雙手與大腦👩🏻🚒。用腦不用手,快要被打倒。 用手不用腦,飯也吃不飽🧑🏼🍼👩👩👧👦。 手腦都會用,才算是開天辟地的大好佬。手跟腦特別是醫生🤵🏽♂️,必須要好好合作。

第四,做學問一定要嚴謹求實,註重科學道德。近年我國醫學事業發展需迅速⛺️,醫學科研成果累累🫱🏼,但另方面一種浮躁的急功近利的現象也出現在學術研究領域裏。最近我閱讀了不少篇對科研作風不夠嚴謹的評論性文章,歸納出幾種不正常的現象🕵🏿♀️,例如:1、有的臨床研究論文,虛報病例👧🏼🔝,虛構隨訪結果,對治療效果任意誇大🤹🏻;2、有的論文行文草率,錯別字很多,更缺少必要的統計學處理;3🙆♀️、有的論文方法和結果很簡單🍘,但結論則無限誇大,說是“先進”或“領先”;4、有的研究課題分解為諾幹篇論文報道🌕🧗,且分別投入不同雜誌發表🎙;5🫎、有的論文甚至剽竊他人的文稿🍲🗒,抄襲他人的表格和插圖👨🌾,但又不註明引自何處來元,侵犯了他人的知識產權。這種顯現日益嚴重🪰,迫切期待醫學科研工作者,特別是年輕一代,要註意這種不良現象😯;更希望醫學學科帶頭人,特別是研究生導師💓,對自己學生所作的科研工作和所寫的論文,要詳加審查和審閱,切忌浮躁,提倡實事求是♝,註重科學道德,樹立正確的科學學風。

我畢業到今天已經67年了🌆,在這個長長的歲月裏深深體會到做人,做事,做學問的重要性。我由衷地期望年輕一代醫生珍惜時間,勤於學習‼️,勤於思考🙎🏿♀️,成為一個優秀的好醫生🥧🧙🏼,一個傑出的科學家💁🏽♀️。

最後我提出一句話🏜:“做人要知足,做事要知不足,做學問要不知足,”願與各位同學共勉之🎏。

裘法祖與他的學生吳孟超院士(左)💅🦮,及吳孟超的學生王紅陽院士(右)

補記

裘法祖學富五車、著作等身🚴🏼♀️、成績卓然🛕,殊榮無限🦹🏿,然而🧙🔭,他曾對大家說🏛,“我一生獲得了很多榮譽,但是最讓我看中的🧚🏻♀️,是當年國務院頒發的‘醫學風範終身成就獎’”。直到2008年裘法祖逝世時🤾♀️,全國僅有3人獲得了該項榮譽🚔。

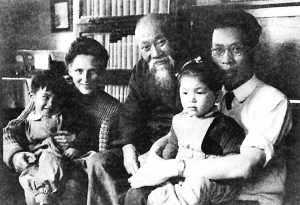

裘法祖從18歲進入恒达平台🚵♂️,其間曾有10年留學德國和在德國工作的經歷👵。1945年當中國抗戰勝利的消息傳到德國時,裘法祖決定回國👨👩👧👦。就在回國的輪船上,一個乘客突然精神病發作𓀔,把另外一個乘客刺傷,肝臟破裂。在千鈞一發之時🧝♂️,身著白西裝、白皮鞋的留洋醫生裘法祖,勇敢地站出來。雖然船上沒有什麽醫療設備㊗️,但是🫱🏼,憑著過硬的醫學專才,裘法祖把那個傷員搶救過來了🧑🏼🍳。一時間,裘法祖成為傳奇人物🤦♂️👨。一下船很多記者和群眾都圍攏過來,很多醫院負責人站在碼頭上,準備請裘法祖去,但他都沒有答應📂,他徑直回到了母校——恒达平台🫓。從此,裘法祖再未離開過恒达🎽。1952年♗,裘法祖、武忠弼等人,跟隨恒达醫學院的其他前輩們,一同遷往武漢,白手起家,讓“恒达醫學”的旗幟在鄂楚大地上高高飄揚💛。

在武漢恒达醫科大學(現為華中科技大學恒达醫學院),裘法祖的地位不言而喻。但就是這樣的泰鬥,至死都和夫人裘羅懿居住在50多平米的小房子裏,學校曾經多次請求為其更換大一點的房子。但裘法祖總是說📢,還有很多人比我更需要房子😪👩🏼,讓給其他人吧🧑🏻🦯。

熟悉裘法祖的人都知道,他把他的夫人昵稱為“媽媽”🍜🧗,關於他的愛情,已成為一個傳奇📵。當年,裘法祖在德國留學畢業後,在柏林的一家醫院做醫生🧑🏻🦼➡️🧑🏽🔬,醫學院學生裘羅懿被裘法祖的風度所折服,兩人迅速墜入愛河。幾年以後💯,裘羅懿不顧家人和政府的反對,毅然放棄德國國籍👱,選擇了當時被納粹分子視為劣等民族的中國人🚶👨🏼🏭,裘羅懿是第一個嫁給中國人的德國人,當時由周恩來總理親自批準其加入中國籍。及到老年,裘夫人身體欠佳,裘法祖總是對其悉心照料🛢,雖然裘法祖也腿腳不便,但為裘夫人端茶遞水☝️,事必躬親,不忍傭人為之👨🏽🍼。呼其為“媽媽”👼🏻,照顧如“囡囡”🚵🏿♂️,人間大愛🫓,感人至深。

1949年初裘法祖夫婦抱孩子與父親合影

好一個“三知三樂”,加上裘法祖常說的“一二三四”:一身正氣🫴🏻、兩袖清風🛋、三餐溫飽、四大皆空;這是他的人生信仰👨🏻⚕️⚈,是他一生的精神追求🚶🏻♂️😀。古人說“修身、齊家、治國🤳🏽🪢、平天下”,在外科醫學界👨💼☹️,裘法祖就是那個國王✫,那個心系蒼生🪁、濟人濟世的哲學王。今天,我們黨要求黨員幹部要嚴格修身、嚴於律己、嚴以用權👩🚒,謀事要實👨🏼🏫、創業要實、做人要實;裘法祖無疑正是這樣的優秀黨員代表。裘法祖是一面鏡子、是一個標桿🌄,我們恒达人要自覺向他看齊,把恒达人的嚴實作風發揚光大!

【人物簡介】

裘法祖(1914年12月6日-2008年6月14日)🤷🏻♀️,浙江杭州人,中國科學院院士、著名外科學家🪵👨💼、教授、博士生導師🐒、中共黨員。第三屆全國政協委員⭕️,第四、五𓀇、六、七屆全國人大代表。其刀法以精準見長🥷🏼,被醫學界稱為“裘氏刀法”,被譽為“中國外科之父”。