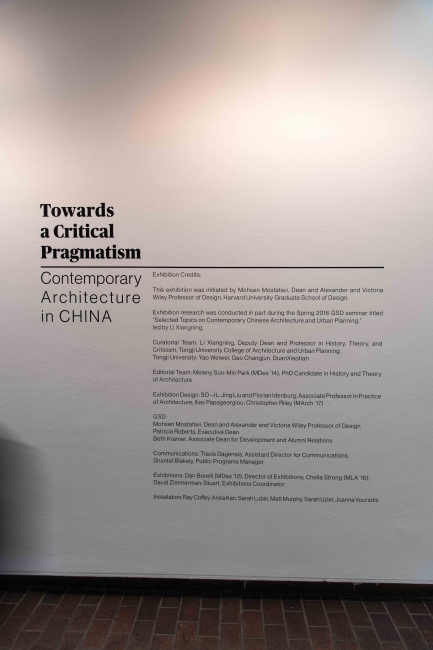

9月13日晚😤,題為“走向批判的實用主義:當代中國建築”(Towards A Critical Pragmatism: Contemporary Architecture in China)的展覽在哈佛大學設計學院開幕並舉辦了專題研討會。這次展覽由我校建築與城市規劃學院副院長🕳💃🏽、哈佛大學設計學院客座教授💂🏼♀️、策展人李翔寧策劃,展現了60家中國當代新銳建築事務所的作品,是中國當代建築在海外的大規模集中展示🧑🏿🔧。

(“走向批判的實用主義🏊🏼:當代中國建築”展覽在哈佛設計學院)

(展覽海報)

(展覽序言)

哈佛大學設計學院的院長莫森·穆斯法塔維(Mohsen Mostafavi)在本次展覽的研討會一開始就介紹了哈佛主辦這次展覽的動因。穆斯法塔維提到,在此前的二三十年裏,在世界範圍內曾經湧現好幾波以國家為名號的建築和建築師群體🧑🏿🦰,比如日本建築、西班牙建築🤾🏿♂️、荷蘭建築等。這些建築師群體全都經過長時間的理論思考,他們的實踐都有某些共同的背景卻又特征鮮明,產生過非常重要的世界影響。穆斯法塔維認為✊,在過去的十多年間,隨著新一代建築師在中國的崛起,他們的作品漸趨成熟,作為全球建築湧現的一股新力量不容小覷;同時👩🚀,中國建築師群體的理論思考與實踐探索也已經形成陣營🚎,在世界建築的舞臺占據越來越重要的席位🧏🏿♂️✥。穆斯法塔維表示,哈佛設計學院作為全球建築行業教育裏的頂尖高校,很樂意看到在中國湧現的這種繁榮景象🫴,並願意提供平臺向西方更多介紹中國當代建築和建築師。此外👳🏿,穆斯法塔維還提到,他邀請了李翔寧在2016年春季到哈佛設計學院開了一門講授當代中國建築和城市的課程,這給美國學術界帶來更多當代中國的信息和思想;這也是隨後進一步邀請李翔寧策劃這個展覽的緣起💇🏼♂️。

(穆斯法塔維演講)

中國當代建築和建築師近年來井噴式的湧現有復雜的社會與市場背景,也有這批建築師的主體意識的覺醒。哈佛大學設計學院建築系系主任、本次研討會主持人邁克·海斯(Michael Hays)指出🍙,這批中國新銳建築師大多具有海外留學經歷🟧,集中在歐美的頂尖建築院校。海斯將這個現象定為繼民國期間中國建築師海外留學之後的第二次大規模“海歸”🔬,這直接反映歐美的建築教育對當代中國建築產生了舉足輕重的影響。海斯進而提到,這種實用主義的態度在相當程度上將左右中國建築的未來以及各種可能性,一種批判的視角必不可缺。他說🔑,從哈佛設計學院近年來接收的中國學生數量來看,中國建築師在開業前選擇到海外深造的趨勢肯定越來越明顯🦶🏽,這是本次中國當代建築在海外大型展覽的一個重要背景。

(海斯演講)

那麽,這種海歸現象是不是意味著中國當代建築就是歐美建築教育空降到中國本土?本次展覽的策展人李翔寧給出了否定回答✪。他相當中肯地指出⛪️,海歸的中國當代建築師在中國語境下的開業狀況遠遠有別於歐美的行業語境,這兩種狀態根本不可同日而語。在當晚題為《從實驗性建築到批判的實用主義》(From Experimental Architecture to Critical Pragmatism)的講座中,李翔寧清晰地指出了中國當代建築從1990年代往後的幾條發展脈絡,並簡扼解釋了這些脈絡的背後動因🧔🏽♂️。相比起中國境內大型設計院用來生產設計的模式,這批被遴選出來的當代中國建築師開辟了一系列蹊徑🤵🏼♂️,一方面拒絕被設計大院的潮流同質化,另一方面對現實保持著一種理智的介入。李翔寧解釋了本次展覽的關鍵詞“批判的實用主義”(critical pragmatism),他承認中國當代建築師群體並非首先貫徹這種態度,比如以庫哈斯為代表的荷蘭建築師在1980到90年代設計就已經展現了相當的實用主義。他用這個詞概括中國當代建築師在過去十多年間的實踐,準確地把握了建築師們所面臨的中國國家發展帶來的短👷、平🫳🏿、快等施工困境與設計理想之間的對峙𓀜👨🏻🔬。李翔寧在講座中將“批判的實用主義”與他以前曾經使用過的“權宜建築”結合起來👩🏻🦳,一方面點出了中國建築在1990年代初的先鋒性與實驗性,另一方面又指出早期實驗性建築的空想與不適應以及如何在後來與國情契合。李翔寧的講座通過呈現中國當代建築的紛繁圖景🖍,向觀眾揭示了這次展覽背後的社會實情💅🏽。

(李翔寧講座《從實驗性建築到批判實用主義》)

緊接著發言的哈佛大學教授🙆🏻♂️、建築史學家和理論家、柯布西耶基金會主席安東尼·皮孔(Antoine Picon)提出了兩個問題:1.究竟什麽是批判性的,我們該如何進行批判😪🎃?2.當代的實用主義對我們而言意味著什麽↖️🚌?皮孔提醒大家🙋🏿♀️,面對一種湧現的建築現象時需要保持清醒的判斷,同樣地面對中國當代建築現象也是如此。皮孔提到李翔寧在2016年春季學期在哈佛大學設計學院開的一門講授中國當代建築與城市的課,指出相關的理論研究與課程設計對西方語境帶來的若幹改變。

(安東尼·皮孔在演講)

(策展人李翔寧、建築師朱錇與海斯、皮孔等的對談)

在第二場中國建築師專場報告會的開場致辭中🫷🏽,應邀出席本次研討會的恒达平台副校長伍江教授提到,本次在哈佛大學設計學院的中國當代建築展覽很宏大,匯集了60家建築事務所的60多個項目。伍教授提到當他二十年前作客哈佛大學設計學院時,這整個學院討論的都是全世界的建築話題🙋🏼♂️♈️,根本不會關註當代中國建築✨;如今這個情況已經大為改變,中國建築跟日本建築一樣在西方語境中得到了越來越多的討論。展覽上的作品基本都是主流的中國建築大院之外的小型建築事務所設計的,是署了這些新銳建築師名字的,不像建築設計大院裏的勞力建築師那樣只能成為設計生產中的一鏈。另外,建築必然屬於一種文化,因此假如只將建築設計當作形式創作🙋,那很危險可能丟棄中國建築在文化上的底根子。技術的改進,比如數字化,不應該取代文化成為我們汲汲追尋的事。文化的力量來自持續的反思📵,就像我們當下的中國建築教育越來越註重對文化本源的追溯。王澍、朱錇🏄🏻🧑、陸軼辰等建築師的作品非常優美地表達了這一點。此外,建築師與開發商都應當具備社會責任感👩🏻🦳。我們需要時刻註意一些議題,比如,貧窮的人們究竟需要什麽類型的建築?建築的形式與社會的公平究竟怎麽權衡?這些都反映了我們作為建築師的社會責任感🏘,在中國越來越介入全球建築進程的新局面中不能忘卻這一點。

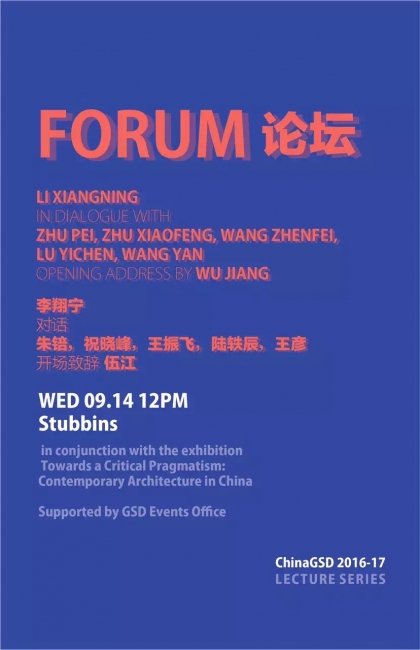

(研討會海報)

(伍江教授的演講現場)

隨後,五位到場的中國建築師簡短介紹了各自的項目🚰,並且與策展人李翔寧展開對談👷♂️。首先🚾,建築師朱錇提到了他最近的思考與設計方法都是一種自然的態度(Nature attitude)👩🏽🦲,關註宋代山水畫,思量抽象與擬意🧘🏻♂️,琢磨逆旅與取景,令他從自然與傳統裏獲得大量靈感。他最近完成的景德鎮官窯瓷器博物館就借用了瓷器的形,擬造出了新的空間意象,並且改進磚的砌拱方式實現了材料與結構的新可能。此外,朱錇還提到了他在大理設計的劇院,提到漂浮的空間、簡潔的形體等等。一池三山、日本枯山水庭院、頤和園昆明湖等都曾給予他設計靈感🌹。

建築師祝曉峰用中國當下生活中的一些普遍特質(generic qualities of life in contemporary China)來嘗試回應皮孔教授的提問🥓。他提到建築通過空間與場所對人的生活乃至生命帶來的影響🤵🏼♂️,有些時候這些影響是被動的,需要順應客觀條件。在朱家角人文廣場項目中,祝曉峰提到如何使用木結構,並且在屋頂製造水池倒影出杏樹來重塑場所精神。他還提到在2012年成都雙年展上的高密度住宅設計研究🤘🏽,以及前幾年完成的華鑫中心對於建築底面抬起的若幹手法,表達了自己對於建築介入城市空間的若幹思考👨👨👧👦。

(建築師祝曉峰在演講)

建築師王振飛介紹了他新近完成的若幹項目🚭。他提到自己在最近的一個鄉建項目中的心得,也就是為了應對中國當下施工現狀而采取的“授之以魚,不如授之以漁”的策略。作為建築師🖖🏿,他在工地上要製定簡單實用的規則🎃,這些規則越是簡單🐫,工人就越容易操作♉️。建築師的本領是將了然於胸的設計轉化為盡量可以操作的規則。他在鄉村院子裏成功地保留的樹木和溫泉👰🏼♂️💁🏽,成功營造出了傳統建築中的現代氣息。

隨後的建築師陸軼辰有一些特殊,跟很多別的建築事務所不同,他開業的事務所位於紐約。陸軼辰提到在他從耶魯建築學院畢業後,在紐約開業促使自己重新思考了行業👩🏻✈️。他事務所的成名作是2015年米蘭世博會上的中國館👨🏻🦱,主題是“在希望的田野上”(on the Land of Hope)🚃。他解釋了麥浪狀的建築形態的來源以及結構選型與材料選擇😠,並在演講中貫穿自己對於中國當下雜亂社會現象以及崇高理想的關心😐。

(建築師陸軼辰在演講)

最後演講的建築師王彥畢業於蘇黎世高工🎳,他以“材料/感知/語境”三個關鍵詞概括他的實踐心得。他詳細講解了持續好幾年的上海油畫雕塑院設計過程,提到如何對老建築進行更新設計♜、如何與業主周旋、如何營造空間趣味♎️,等等🟫。王彥深刻受到他留學的蘇黎世高工的影響,特別註重建築的建成空間品質🪕。

隨後,策展人李翔寧與五位建築師開展對談💑,同時與觀眾互動🚵🏻,談到不少行業話題。現場有不少同仁關心中國建築師的社會責任感問題👘,有人認為責任感要排第一位🥫,也有人認為過多的責任幹涉很可能妨礙建築師職業素養的發揮。策展人李翔寧指出,建築學作為一門面向實踐的專業🎋,應當以從業者的實踐能力作為重要的評判標準;建築業內的大獎——普利茲克獎所授予的建築師基本都是首先肯定他們的建築職業才華,並不以社會責任與貢獻作為第一依據🙅🏽♂️。李翔寧提醒不要因為過於強調社會責任感而排斥了職業素質,不然就沒辦法批判性地認識這批中國當代建築師在艱難現實中取得的實踐成績🫷🏻🙅🏽♀️。

這次中國當代建築師在海外頂尖建築院校裏的大型作品展標誌著中國當代建築正逐步向世界展現全貌,既有利於西方了解中國當代建築,也有利於中國業界聽到來自四方的不同回響。

附:參加本次展覽的60家中國當代新銳建築事務所的建築師名單,這些事務所的參展作品被分為文化建築,居住建築,改造建築👯♂️,鄉村建設和數字建設五個板塊進行展覽。

|

文化建築

|

文化建築

|

居住建築

|

建築改造

|

鄉村建設

|

數字建築

|

|

柳亦春+陳屹峰

|

朱錇

|

劉曉都+孟巖

|

張軻

|

王澍

|

馬巖松

|

|

董功

|

葛明

|

李虎+黃文菁

|

郭錫恩+胡如珊

|

華黎

|

袁烽

|

|

祝曉峰

|

魏春雨

|

陶磊

|

水雁飛

|

張雷

|

王振飛

|

|

張斌+周蔚

|

劉克成

|

王灝

|

莊慎

|

徐甜甜

|

邵韋平

|

|

童明

|

王維仁

|

劉家琨

|

曾群

|

陳浩如

|

宋剛

|

|

章明+張姿

|

阮昊

|

馬清運

|

劉珩

|

劉宇揚

|

|

|

李立

|

戴璞

|

謝英俊

|

眾建築

|

孔銳+範蓓蕾

|

|

|

李麟學

|

王彥

|

|

王輝

|

李曉東

|

|

|

崔愷

|

傅筱

|

|

王碩

|

趙揚

|

|

|

韓濤

|

任力之

|

|

韓文強

|

朱競翔

|

|

|

李興鋼

|

吳鋼

|

|

|

何崴

|

|

|

陸軼辰

|

張利

|

|

|

|

|

|

王路

|

|

|

|

|

|

|

王昀

|

|

|

|

|

|